| |

|

|

|---|

|

上越・会津の山々 …谷川岳は私の青春でもあった 会津や越後の山々はこれから… |

|

|---|

| |

●谷川岳、特に一の倉沢のコースは「遭難」が多い。土合から歩くと、慰霊碑が数多くある。難しいことの悪しき証明でもある。首都圏の山好きの若者にとって谷川岳は「岩登りのメッカ」で憧れの的でもあった。岩登り(ロッククライミング)のグレード(難易度)としては、谷川岳・一の倉沢は、最高水準のコースが多くあった。 ● 岩登りといえば、北アルプスの「穂高」が挙げられる。穂高は、明るく開放的であり、登るのも快適である。穂高はまた「大学山岳部や伝統ある正統派山岳会…日本山岳会」の岩登りのメッカであった。対比して「街の山岳会…勤労者山岳会」は、金もない、時間もない集団…しかし、山好き・岩登り好きのメッカがこの「谷川岳」…という当時の時代背景もあった。谷川岳の「遭難」の多さはルートの難しさもさることながら、夜行日帰りが多く土日に集中している…このような登山者側の特殊な事情もあった。 ●私が10代後半から20代前半の「山登りに熱中していた頃」、ここへの挑戦は、丹沢の「沢登り」や三つ峠の「岩登り」など、やはり首都圏近郊のいくつかのコーストレーニングを「訓練としてこなす」ことが「(山岳会の)許可条件」だったと記憶している。 この谷川岳も、尾根歩きの記憶がまったくと言ってない。岩の上部、沢のつめから草付の登りのいやらしさの記憶までで、その先のトマノ耳から西黒尾根の下り、幽の沢の下り、仙の倉・西ゼンの下り…など尾根の下りは、全くといって記憶していない。 ●何年か前にツアーのバスで行った、一の倉沢の出会いで感動した体験をもう一度…もちろん岩登りは気力・体力的にできない。谷川岳の沢・岩は、出会いや登山道から眺めるでいい。谷川岳をはじめとする上越の山々・会津の山々は、「地域研究」として進行中。当面「歩き始め」として順次掲載していく。 |

|---|

| |

(↓ 2021.01.01 「作品集」も改定予定 ) ●このページには私の印象に残っている「 」の山行記録と写真を掲載した。 |

|---|

| 【 群馬・片品村・日光白根山 】 ■ 人気の山・山頂は超満員…五色沼周りのコースは静かに歩けた |

登山日 (2024.09.06) |

|---|

日光白根山・山頂  川場・剣ヶ峰山のコース |

●9月06日…台風がたいしたことなくて晴天の予報、暑さぶり返しも覚悟して6日に登山を決行。同じ思いの登山者が多く、丸沼高原の駐車場に7時過ぎから続々と車が到着。ロープウェー稼働開始の8時には100人近くの登山者が行列、私は中頃で、後ろにも大勢続いている、頂上駅には8時20分に着いた。標高2000m、さすがに暑さは感じない。神社に安全登山の祈願をして出発。森林帯で日陰の心地良い道を40分近く、ハイキングコースを七色平の分岐まで歩く。私としては普通に歩いているつもりでも、なぜか次から次へと追い越される。若い人ばかりでなく、そこそこのお年のご夫婦にも先を越される。 ●前回の白根山は19年9月20日だった。もう5年もたつのか。このときも混んでいると感じた記憶があるが、その時の写真に比べると、今日の混雑は異常なくらい。ロープウェー経由だけでなく、菅沼登山口、金精峠経由などあり、ルートも多岐にわたる。駅から森林帯を気持ちよく進む。途中で追加の食事タイム。海苔巻きやいなりは、ご飯が固くなっていた。やはり今朝のコンビニでの購入でないとだめだな。 ●森林限界を超えると、火山特有の砂礫の登山道に変わる。岩だらけも歩きづらいが、砂礫はずり落ちて更にくたびれる。この登りでは、私は休みなく登れて、他の人を追い越すことができた。山頂近くは岩稜、岩峰になり、山頂付近はわかりづらい地形になっている。道標のある山頂は狭くて写真を撮るのが精一杯、そうそうに退散して、五色沼への下降分岐近くで昼休憩。残りのおにぎりは敬遠してバナナチューブを吸い込む。 ●前回と同様帰りは五色沼、阿弥陀が池を経由して七色平に下ってロープウエー駅に戻った。五色沼は相変わらず静かな佇まい、阿弥陀が池への登りの30分はしんどかった。時間的には前回より「やや遅れ気味」だったが、まずまずと言って良いだろう。2.7万歩だった。   ロープウエー駅から白根山を望む 白根山山頂付近の登山者の群れ ■コース・タイム (私の記録) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●ロープウエー山頂駅・2000m=8.20-(0.45)-七色平分岐・2040m=9.05-(0.45)-森林帯の飯場=9.50~10.00-(0.25)-森林限界・2320m=10.25-(0.35)-ほこら・2465m=11.00-(0.10)-白根山・2578m=11.10~11.25-(0.10)-五色沼下降点・2450m=11.35-(0.50)-避難小屋=12.25-(0.15)-五色沼・2090m=12.40~13.00-(0.25)-阿弥陀が池・2170m=13.25~13.35-(0.45)-七色平分岐=14.20-(0.35)-ロープウエー山頂駅=14.55 |

|---|

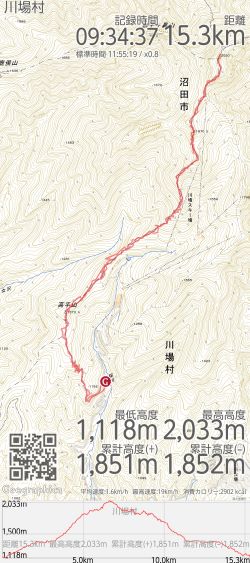

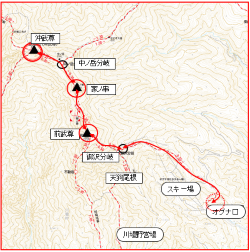

| 【 群馬・川場村・剣ヶ峰山 】 ■ 武尊山手前2020mピーク…川場スキー場からのルート、大暑に長駆3万2千歩 |

登山日 (2024.07.22) |

|---|

.jpg) 剣ヶ峰山・山頂  川場・剣ヶ峰山のコース |

●7月22日…梅雨明けを待ち焦がれていた。大暑のこの日(後からわかったことだが、世界の暑さ記録をこの日更新したとか)天気予報で地元「上州武尊山」の登山を決断。川場スキー場からの武尊山は今回が初めて(①穂高神社から、②武尊牧場から、③おぐな武尊スキー場から、④川場野営場から、⑤今回の263号線の川場スキー場から)。これで全方面から登ったことにになるのかな。 ●標高2000mを超えるといっても、この季節の陽射しの強さ、気温の高さは難易度が高い。昭和村の我が家を4時20分に出発、沼田のヤマダ電機の交差点を右折、高速を越えて次の信号で左折して県道263号へ続く道に入る。地図では細い道だが、最近整備されたのか広く新しい道に。途中の集落を過ぎた先に「世田谷区の保養所=ふじやまビレジ」があり、日帰り温泉ののぼりが立っていた。自宅から約1時間で第四駐車場に着く(スキーレンタルの店などがある第5駐車場の表示はあるが、そこから15分位先の右手に舗装の広場がある。「第四駐車場」の表示はない。中頃の左手にゲートのある林道入り口があり、登山届の箱があり、ここが登山口だと確信した)。広い駐車場に私の車だけ…帰りは途中ですれ違った2人の登山者の車を会わせて3台。スキー場はまだ策の感じ。冬場はここも満車になるのかな。 ●登山口は標高1200m位。舗装された林道の道は風が通り肌寒いくらい。20分ほどで建屋のあるキャンプ場の跡地の広場に着く。ここに武尊山・剣ヶ峰山への道標があった。…・以降、行き帰りの詳細コース記録は「上越・会津」のページ参照(未完)。 ●10時に見慣れた剣ヶ峰山の狭い細長い山頂に着いた。武尊山の山頂付近は霧の中。この先足下から続く尾根は約1時間、標高差200mの登りが待っている。時間的には可能だが、気温が上がってきている。日照りの続く2時間の往復を考えると、4時間歩いた後の体力を考え、諦めの気持ちが先に立つ。武尊山の山頂には3回も立っているし、霧の中で展望もなさそうだし、2020m超えたし…よしとするか。山頂の下にあった展望ベンチまで戻り、休憩・昼食にする。正面に赤城山群、左手に袈裟丸山から皇海山に続く山並みが広がる。   早朝の高手山への登り 剣ヶ峰下から下り道の西峰を望む ■コース・タイム (私の記録) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●川場スキー場第4駐車場・1120m=5.40-(1.00)-高手山・1373m=6.40-(0.50)-飯場の大石=7.40~8.05-(0.35)-スキーコース接近場=8.40-(0.25)-西峰・1870m=9.05~9.10-(0.50)-剣ヶ峰山・2020m=10.00~10.10-(0.10)-山頂下ベンチ・昼食=10.20~10.50-(0.40)-西峰=11.30(道間違えロスタイム=40分)12.10-(1.10)-飯場の大石=13.20-(0.55)-高手山=14.00-(0.50)-第4駐車場=14.50 |

|---|

| 【 群馬・妻恋村・黒斑山 】 ■ 浅間山の外輪山…黒斑山への縦走路からの浅間山、眼下に広がる湯の平に感激。 |

登山日 (2024.06.06) |

|---|

黒斑山・山頂  車坂峠・黒斑山のコース |

●6月5日…自宅を10時過ぎに出発、中之条~郷原~万座・鹿沢口~田代湖入口まで144号線を走り、種苗管理センター入り口を左折、農道を経て、妻恋村・林道鳥居峠車坂峠線に入る。ダートの林道を13kmほど走り車坂峠に着いた。峠にビールの販売はあるだろうと麓のコンビニに寄らなかった。日帰り温泉の高峰高原ホテルに訪ねるも売っていない。ビジターセンターも、マウンテンパークもだめ。結局、地蔵峠まで買いに走る羽目になった。車坂峠手前の路肩スペースで車中泊。缶ビール3缶、ウイスキー100cc飲み干して早めに寝るも、さすが2000mのこの季節の明け方、寒くて目覚め、予備の寝袋も出してWシュラフに。 ●眠れずに夜明けと共に起き出す。食欲もなくバナナ1本で登山口へ。4時30分のスタート。霧が立ちこめ幻想的な雰囲気の、火山の溶岩混じりの道を小鳥の声に送られて歩み始める。イワカガミやシロモノなどの高山植物に癒やされるも、寝不足で体が重い。予定では1時間少しのトーミの頭まで2時間以上かかった。 槍ヶ鞘の稜線に出ると、日が差して明るくなり、目前に浅間山・前掛山、左手の鞍部から鋸岳なから黒斑山の外輪山が連なっている。下は賽の河原や湯ノ平の平原が広がっている。周りの山々や平原に、霧が広がり流れ景色が刻々と変化する。富士山が見えたり、北アルプスの雪が残る頂が連なっている。 ●外輪山から湯ノ平を巡る予定だったが、時間は十分あるのだが体調がよくない、気力がない。黒斑山山頂で、この先は断念する。食事をする気にもならない。トレラン風の登山者に続けて出会う。写真を撮ったり話をしたりして時を過ごすうちに、周囲が霧の中に。これで戻りの決断が着いた。中のコースから車坂峠へ戻る。このコースは展望が全くない。10時前に車坂峠に着いた。これから登り始めようとする登山者が何人もいた。帰りも妻恋村までダートの林道を慎重下った。数台の車とすれ違った。   縦走路から賽の河原・湯の平方面 中のコース分岐から八ヶ岳・富士山遠望 ■コース・タイム (私の記録) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●車坂峠・1973m=4.30-(1.00)-展望のガレ場・2100m=5.30-(0.50)-避難小屋・槍ヶ鞘・2265m=6.20-(0.10)-中のコース分岐=6.30-(0.15)-トーミの頭・2305m=6.45-(0.05)-湯の平分岐・2310m=6.50-(0.25)-黒斑山・2404m=7.15~7.40-(0.20)-トーミの頭=8.00-(0.10)-中のコース分岐=8.10~8.15-(途中で休憩食事15分・1.30)-車坂峠=9.45 |

|---|

|

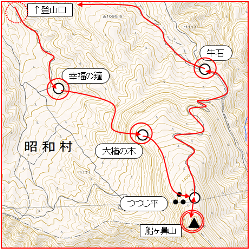

【 上越・会津 <上州> 】 ■地元の山探索…片品村・オグナスキー場から「武尊山」を往復 |

登山日 (2022.08.16) |

|---|

スキー場駐車場の登山口 スキー場の登山道(舗装道の先) 前武尊の日本武尊像 剣が峰の岩場 家の串の岩場 |

●8月16日…やっと晴れの天気予報(しかも今年最高の猛暑日ときた)。待ちきれずに地元「武尊山」に行くことにした。早い時間帯に2000mまで上がればそう暑く無いはずとタカをくくる。この夏入りの前に調べた「武尊キャンプ場」からだと一番楽なコースだが、8時からしか登山口に入れない。これでは暑い時間帯に辛い登りが続いてしまう。で「オグナスキー場」の登山口から前武尊に登り、沖武尊を往復する計画にした。 ●このコースは07年の10月に、尾瀬の至仏山へ登った翌日に川場谷野営場からのコースと御沢分岐以降は同じだが、15年も前の65才のとき記録で比較にもならないし、当日は雨だったので記憶も薄い。一昨年の武尊神社からの沖武尊・剣が峰周遊も10時間を超えるアルバイトで疲れ切ったが、今回も休みを入れて11時間近くかかった。暑さのせいもあるが、やはりコースの長さと、体力の衰えが影響している。余裕をもって計画したコース時間・休憩時間にもかかわらず、それすらもオーバしてしまった。 ■登山口から御沢分岐まで ●よく訪れる日帰り温泉「花咲の湯」の手前の分岐を右手に入る。今あたりは民宿・ペンション村になっている。スキー客や避暑客相手だ。格好のいい建物も多い。アーチをくぐると「オグナほたかスキー場」の敷地に入る。広い駐車場が何カ所もあり、最上部の第一駐車場が夏の登山者用となっている。上に事務所やレストラン・休憩所などの建物がある。6時前だがすでに先客があり、出発する直前だった。朝はバナナだけだったので、素甘ボールを二個胃に放り込む。天気は高曇り、南側の皇海山や日光白根山(と思う…地図で同定していない)が望まれる。5時50分に出発する。 ●駐車場すぐ上の建屋の前に登山口があった。森林帯の登りが続く。やはり1250mk朝は涼しい。今日は今年最高の猛暑となる予報(前橋37度)。2000mに上がれば20度くらいになるはず。途中ブナの大木や、白樺の群生があり快適な歩きができる。20分ほどで森を抜け、幅広いゲレンデに出た。真ん中に舗装された3m幅の道が続いている。日が差すと暑そう。オニユリが咲いていた。アキアカネが凄い数…。ブヨがしつこくまとわりつくのが鬱陶しい。夏は休業中のレストランを右に見てさらに進む。1600mで舗装道は終わる。丁度7時、老神温泉街のセブン買った寿司を食べる。 ●ゲレンデの草地を稜線目指して登る。先ほど先発した人の姿は全く見えない。あとから来た男性一人、さらに女性二人に追い越された。稜線の下でゲレンデから離れて登山道を上ることすぐで天狗尾根の「御沢分岐」に出た。ガイドで1時間30分のところ休みをのぞき1時間45分。やはり暑さが影響しているのか。 ■前武尊まで ●この天狗尾根は65才の時、川場谷野営場から登っている。分岐の先にロープウェーの最上部の建屋が見えるはずだ。整備された登山道が続く。建屋が見える尾根の切り開きから、日光白根から皇海山に続く山並み高曇りの空にぼんやり見える。鎖場が出てきた。その先に、屋根付きの石地蔵尊、小さな祠、皇海山方面の空をにらんでいる石像、が続く。8時50分、日本武尊の像の建つ「前武尊」に着いた。この登りで風がなく日が照り始めてかなり消耗した。ここでまた水分補給と腹ごしらえ、9時10分に出る。 ■家の串・中の岳の分岐 ●ここからは標高差はないが、剣が峰の斜面の、笹の根の滑りやすい歩きにくい道が続く。岩場はなかなか凄みがある。剣が峰を右手に巻いて、岩場の鞍部から左手に巻く。家の串の登りが疲れが出始めた身体には応えた。引き返したい気持ちに。 ●ピークの北側から中の岳・沖武尊がみえた。霧が巻いて涼しい風が弱気を奮い立たせてくれた。下りの岩稜が続く。ストックが邪魔をする。緊張を強いられるがこれがまた疲れを忘れさせてくれていいのだ。中の岳の分岐近くで、朝駐車場で会った人と出会った。分岐から沖武尊まで30分、山頂で30分休んだとして、私より1時間以上早いペースで来ていることになる。競争心はないのだが、その差にいささかガックリ。11時10分に中の岳の分岐に着いた。武尊キャンプ場からの登りとここで合流する。分岐の標高は2100mを超えている、あと少しと自分を叱咤する。左手に巻くと、山頂への登山道が見渡せる。やっぱ、まだ先は長そうだ。 |

|---|

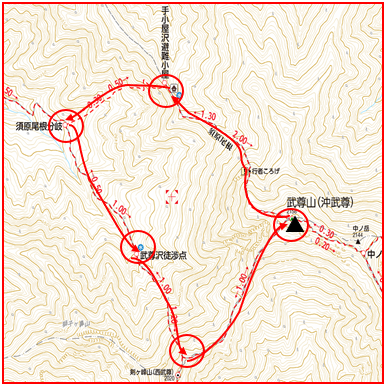

沖武尊・山頂手前の日本武尊像 武尊山・山頂 振り返って家の串・剣が峰方面 帰り道・スキー場の最上部から  往復コース図 |

■三ツ池を経て沖武尊へ ●沢状のガレ場を何度か横切る。登山者が水をくんでいるようだ。ボトル一本満たすのに時間がかかる、とぼやいていた。帰りに私も入れよう。池が出てきた。三ツ池というらしい。15年前の雨の日もこの池を確認している。ここでゲレンデで追い越された朝の女性二人にであった。またもめげる。 ●辛い登りに耐えながら岩場の基部を回り込むと、日本武尊の像にまた出会った。前武尊の像より小さいが、青空にそそり立ってこちらの方が凜々しい。青空が増えてきた。トンボが群れて舞う。見慣れた剣が峰への分岐を過ぎると沖武尊の山頂だった。計画書の余裕たっぷりな時間より10分遅れの、11時50分、3回目80才の登頂となった。 ●昼を簡単に済ます。というより、すでにほとんど食っちゃっていた。ボールの素甘はのどごしが悪すぎる。山頂に大勢の登山者がいた。武尊神社からの登山者が多いようだ。この山頂での山座同定は難しい。尾瀬側や日光白根側はなんとわかるが、見えにくい見えにくい北側はダメだ。山頂の山座同定盤はすり減って見えないし…。2000mなのに日が照るとじりじり暑い。南側の中の岳・家の串・剣が峰に雲・霧がかかってきた。天気が心配に。涼しそうなので早く帰ろう。12時10分山頂をあとにする。 ■沖武尊から家の串 ●歩き出すと足に疲れを感じる。しかし下りはやはり楽だ。三の池の泥濘にはまらないように注意して下る。例の水場(笹清水)で500cc水筒を満たす。冷たくて気持ちいい。もたもたして10分もかかってしまった。中の岳の分岐に12時45分。休まずに家の串を目指す。問題の岩場・岩稜の通過はストックをしまわずに通過できた。家の串のピークで空腹感があり、チューブのエネルギー・バナナ・塩分入りチューブと流動性のいい非常食を入れた。休む度に少しづつ補給したので駐車場まで体力がもった。 ■家の串・前武尊・ゲレンデの道へ ●霧と風で涼しく感じる。家の串からは下りだ。直前の登りを意識して、鞍部までゆっくりと進む。来るときは体力が続くか不安だったがあっけなく鞍部につき、笹の根がいやらしい剣が峰の巻き道も、あとちょっとの気持ちで克服できた。 ●14時35分着。やれやれの感じ。前武尊でもう一度チューブのエネルギー補充をした。あと少し、御沢分岐の下、ゲレンデの最上部に出れば、あとは長いが広くて緩やかな道、安心感が出てきた。御沢の分岐に15時30分、あと一時間で駐車場にたどり着ける。その楽な道の1時間が疲れの出た足に辛かった。アキアカネが群れをなして私の周りを連れ添って飛んでいた。11時間近い実働の1日だった。 ■追記 ●お友達にもらった「80才記念のシャツ」を忘れてしまった(申し訳なし)。手形で80才をマークし登頂記念にした。今年予定の、信越の「火打山」や南アの「北岳」へ向けて反省の多い、検討すべきことの多い、山行となった。久しぶりの3.4万歩の歩きとなった。一昨年の武尊神社からの沖武尊・剣が峰の周遊コースも長かったが記録がないがそれを上回っていると思う。足膝の古傷が再燃しななかったのがせめてもの救い。 (後日談…17日の記録作成時では古傷の再燃なし…と書いたが、2日目くらいから古傷・・・右足の膝横の筋・神経…ではなく、左足の付け根・臀部の横の筋・神経が猛烈に痛くなってきて歩くのにも支障を来し、寝帰りを打つと夜でも目が覚める痛さ、…登った翌日から芝刈りや土木の仕事をしたせいか…もう年だから無理するなと言うことか…先行き不安) ■コース・タイム (私の記録) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●登山者・駐車場=5.50-(1.20)-舗装道終点=7.10~20-(0.25)-御沢分岐=7.45-(0.55)-前武尊-=8.50~9.10-(0.20)-剣ヶ峰鞍部=9.30~35-(0.55)-家ヶ串=1020~30-(0.40)-中の岳分岐=11.10-(0.40)-沖武尊=11.50~12.10-(0.35+水汲み0.10)-中の岳分岐=12.45-(0.35)-家ヶ串=13.20~30-(0.20)-剣ヶ峰鞍部=14.05-(0.30)-前武尊-=14.35~14.45-(0.45)-御沢分岐=15.30~40-(0.15)-舗装道終点=15.55-(0.20)-森の入口=16.15~30-(0.20)-登山者・駐車場=16.50 |

|---|

|

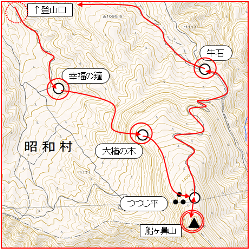

【 上越・会津 <上州> 】 ■地元の山探索…東吾妻・温川の温泉郷から「浅間隠山」を往復 |

登山日 (2022.05.18) |

|---|

林道終点の登山口 ミズナラやブナの新緑が素晴らしい シャクナゲ尾根のアズマシャクナゲ 鞍部の笹原の道 |

●5月18日…地元「船ヶ鼻山」と「小野子山の三山往復縦走」で、今年も山登りの体力が維持できていることがわかり、昨年から気になっていた「浅間隠山」に挑戦する気になった。標高も1756.7m標高差も750m位あり、三回目の山行としては丁度良さそうだ。シャクナゲの群生が見られるという…時期的にも丁度良さそうだ。 ●天気よし、朝4時45分に昭和の森の自宅を出発、17号から145号に入り高山村経由で中之条に出た。中之条から吾妻線の「郷原駅」の先を左折、大戸で右折して温川沿いの406号を浅間温泉郷まで一気に走った。入り口の大きな案内板に6時15分着、自宅から1時間半、迷わずに着けた。 ■温泉郷から登山口までの林道 ●案内板で、温泉郷と登山口が分かれる。右手の細い道に入る。集落を過ぎると5分ほどで大きな滝(滝ノ沢古宿・滑田流れ)に出会った。分岐を左手に行くこと暫し、ゲートが現れる。ここから林道が始まる、歩くと1時間、クルマで10分と町のHPにガイドされている。林業のクルマが頻繁に通るらしくよく整備されていた。但し普通車ではクルマの底をこすること何回か…慎重に進む。6時40分に登山口の駐車スペースに着いた。 ■温川上流を何回か渡渉 ●登山の準備をして6時50分に出発、20分ほどで沢沿いに出る。対岸の林道を行くとまた沢沿いに降りる案内がある。ここから難しくはないが、何度か渡渉があるという。今日は水量が多めで、渡る場所選びで難儀する。7時30分過ぎ、沢沿いから解放される。尾根道に上がると、ミズナラやブナの新緑の素晴らしさに気づいた。 ■1250m付近の中間点・標識がない ●8時、平坦な尾根に着くも、山頂へ2.9kmの標識があったが、ガイドにある「5合目・中間地点」の表示は無かった。体調がいいので休まず登る。岩場の基部を回り込むと「危険」の標識が現れ、シャクナゲの木も出てきた。岩混じりの狭い道が続いた。右手の樹間から、岩混じりの峰「笠岩1589mか」が見えた。その先に冠雪した山々が見えた。白砂山周辺の山々かな。 ■シャクナゲ尾根から鞍部へ ●8時45分、標高1450m付近、シャクナゲの花が多くなると、「シャクナゲ尾根」の標識が現れた。ここで一休みして、かんぴょうの海苔巻きを食べる…なかなかいいぜ。樹間越しに見えるのは「浅間隠山」か。なかなかいい形だ。町のHPでは、沢山の高山植物が見られるとあるが、シャクナゲの花以外はほとんど見当たらずいささかガッカリ。でも木々の若葉はとても癒してくれる。 ●シャクナゲ尾根から「鞍部・コル」まで、左手に巻くように登る。なだらかな笹原の明るい道だ。古びた標識が「山頂へ0.7km」と示している。1550m付近・9時15分。行く手のピークが山頂か。鞍部から急にせり上がっている。山頂まで標高差200m、とどめのアルバイトといったところだ。木々がまばらで、この時間ではさすがに日差しの強さを感じるようになる。久しぶりに汗のしたたる登りだ。80から100歩登り、10回の息継ぎを何度か繰り返す、日帰り登山なのでたいした荷物ではないのだが、だんだん登りの歩数が少なくなる。繰り返すこと約40分、9時55分に山頂に着いた。 |

|---|

浅間隠山・正面に浅間山 鼻曲山方面  滝乃沢古宿の滑田流れ 帰り道・大戸付近から岩櫃山  往復コース図 |

■浅間隠山・山頂 ●朝早く出た分、10時には山頂に着いた。山頂には私一人、西正面の浅間山と対峙する。我が家の駐車スペースから見るいつも見ている浅間山と同じだ。昨年、四阿山から見た浅間山を、今回は真反対側から見ている。山頂の山座同定盤によれば、正面に浅間山、反対の東には赤城山や榛名山、未だ冠雪している尾瀬や谷川の山々、浅間山の左手の手前には「鼻曲山」周辺の山が見えた。下には軽井沢の高原が広がっていた。運がよければ富士山まで見えると言うとが、春霞が始まっていて遠くの山々はぼんやりとしていた。 ●山頂で写真を撮っていると二度上峠からの女性の登山者が来た。平日なのに、そのあとも続けて登山者が大勢登ってきた。私と同じコースを登ってきた同年配の登山者と、話しながら昼食にした。久しぶりにストーブでラーメンを作り、おにぎりを食べた。同年配の方は、この山頂から鞍部に戻り、北側に尾根続きの1607m峰に登り、出合の大石沢につながる林道を辿って下山するという。もちろん林道まで、登山道はなく踏み跡さえ定かでないという。凄い人だね。 ■山頂から同じルート下山 ●山頂での写真撮影や昼食で1時間近くのんびりする。11時近くなったので先に下山する。あんなに喘いだ山頂までの登りも、返りはあっけなく鞍部まで降りた。昼食をかっちり食べたので、登山道から離れて「雉撃ち」、最中に先ほどの登山者が通過してここの鞍部から踏み跡のない尾根筋に登っていった。すっきりして下り続けると人声がする。私に近い年配のご夫婦が登ってきた。東京からだという。早出してもこの時間なるわけだ。私も苦しんだ林道がワゴン車で大変だったという。 ●シャクナゲ尾根の標識を過ぎ、「危険」標識のある岩ま゛まじりの狭い尾根筋を慎重に下る。あっという間に中間点付近、谷筋へ降りる分岐点に着いた。ここも登りで苦しんだところだ。下りでは30分かからずに谷筋に着いた。下りも迷いながら何回かの渡渉を繰り返す。見覚えのある最後の堰堤上の流れをかまわずジャブジャブと渡った。午後の1時には登山口の駐車場に着いた。登りに苦しんだが、ゆとりのある山行だった。 ■帰り道…浅間隠温泉郷に寄る ●帰りの林道も慎重に下った。途中、伐採の作業が行われていたがすぐ通してくれた。朝方見た、滝の広場で写真を撮る。帰りの時間に余裕があるので、温泉郷の旅館を見に行く。薬師温泉「旅籠」と鳩ノ湯温泉「三鳩楼」があった。かや葺きの郷かや葺きの郷・旅籠の温泉はなかなかいいという。日帰りで1000円以上なので入らずに帰り道へ。途中「大戸」への道から「岩櫃山」の山容が見事で撮影場所を探した。 ■コース・タイム (私の記録) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●東吾妻・登山口・1000m=6.50-(0.30)-沢分岐=7.20-(0.40)-中間地点?・1300m=8.00-(0.30)-岩基部・1400m=8.30-(0.15)-シャクナゲ尾根・1450m=8.45~8.55-(0.15)-尾根鞍部・1520m=9.10-(0.30)-浅間隠山・山頂・1756.7m=9.55~10.50-(0.30+キジ打0.10)-シャクナゲ尾根=11.30-(0.35)-中間地点?・1300m=12.05-(0.25)-沢出合=12.30-(0.20)-登山口=12.50 |

|---|

|

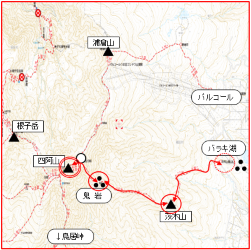

【 上越・会津 <上州> 】 ■地元の山探索…群馬県境トレイル・バラキ湖から四阿山を往復 |

登山日 (2021.09.13) |

|---|

四阿山バラキコースの登山口 宇田沢右俣と左俣の徒渉 茨木山・山頂 鬼岩への稜線・白樺と岳樺 鬼岩の基部を巻く 稜線から浅間山や本白根山が見えた |

●9月13日…やっと晴れの予報が出て嬬恋村の「四阿山」の登山計画が実現した。今回は現地まで一般道で3時間近くかかること、ガイドによれば「四阿山=あずまやさん」の上り下り(標高差1000mあまり)に、休憩なしで7~8時間かかるとのことで、前日にバラキ湖畔へ行き車中泊、翌日登山にして下山後にまたバラキ湖で車中泊、翌日に昭和村の自宅に帰るという、余裕のあるというか…年寄り向きのスケジュールにした。 ■登山口から茨木山 ●日帰り温泉の湖畔の湯から5分ほどで「茨木吾妻山」の標識のある登山口に着く。途中に崩壊箇所ありの立て看板がありやや不安になる。笹が刈り払われ樹間のなだらかな道が続く。日差しがまだ届いていないが気持ちがいい。ガイドでは宇田沢の右俣・左俣を横切るとある。登山口から5分ほどで立派な吊り橋が現れた。ちょっとした渓流で写真を撮るも「手ぶれでピンボケ」。続けて小さな流れが出てきた。丸太一本で渡れというのか。やむを得ず流れに降りて渡渉する。 ●次の左俣もすぐに出てくるのかと思いきや、ブナや白樺の林の道が続く。30分ほどで沢筋に下る道となり、ここも苔むしたいかにも滑りそうな丸太が渡してあった。かなりの流れがあったが、渡渉の石渡りができていた。 ●最後の沢を流れを渡った時点で標高1400m・6時50分、これから茨木山1620mへの登りが始まる。なんかえらく時間がかかっている感じだ。急登しばしで明るい稜線に出た。「七合目」の表示が木に打ち付けられていた。あと標高100m、登りが続き7時30分に茨木山に着いた。ガイドで1時間10分なのに20分もオーバーした。普通に歩けたし、沢の渡渉で時間がかかったわけでもない。崩落箇所で回り道しているせいかと思う。ここで行程の1/3、先行き不安になる。 ■茨木山から鬼岩基部 ●茨木山・山頂で休憩、前回の白石山の食糧事情の反省から、まめに飲食の補給を行う。木々の枝越に浅間山と黒斑山連山が見えた。次の目標は「鬼岩」=1860m、稜線伝いのなだらかな登りが続く。日が差してきて、ミズナラ?白樺の木々の緑が映える。左手に展望が開け足下に出発した「バラキ湖」が見えた。広がる高原の畑の先見える山々はどこか。残念ながら見覚えのある山容はでてこない。標高1750m付近から白樺と岳樺の混じる林の道になる。快なだらかな稜線の快適な歩きが続くのだけれど、標高がなかなか上がらず時間が過ぎていくので焦りが出てくる。 ■鬼岩基部から1930mポイント ●尾根筋から少し下りになり、高さは20~30mで長さが100m位続く岩場に出た。岩が重なる基部を回り込んで尾根に戻ると、嬬恋村の天然記念物「鬼岩」の標柱があった。9時過ぎ、1860m付近で尾根筋が笹原となり明るく開けた。また周囲の展望が開ける。休憩する予定の「鬼岩」で休めなかったので、1930mのピークを探す。ピークらしいピークは見当たらず、これから急登が始まりそうなところで腰を下ろした。 ■1930mポイントから分岐標識 ●今までとは違い尾根のピークらしくない平坦な場所で、腕時計の標高表示で「このあたり」と知る。先行き急登が始まるようなので休憩、飲食エネルギー補給する。前回のようなことはしない。素甘やおにぎりを少しずつ補給する。標高が2000mを超えたあたりで岩場の開けたところに出た。 ●展望が一気に開ける。樹間に見えていた正面に浅間山とその前衛の黒斑山、右手に連なる東西籠ノ登山、湯の丸山、足下には田代湖とバラキ湖が見える。左手に見えるのは本白根山の火山性の赤茶けた山肌かみえる。行く手に四阿山の山頂は見えていない。平らな稜線が見えるだけだ。 ●尾根の露岩帯を過ぎるといよいよロープ頼りの急登が始まった。鎖のある岩場も何カ所か出てきた。つらい登りが続いた。標高2100mを超えたところでまた大きな岩場が現れた。こちらは基部を左に巻いている。昭文社の登山地図で「鬼岩」(間違いか)と表記されているところだ。そこから10分ほどで、浦倉山と四阿山の分岐に出た。稜線上の分岐でなく、ここから木の階段の上りが続いている。 ■分岐標識から四阿山山頂 ●分岐からは明るい稜線歩きが続いた。2300mに近づくと勾配はなくなり、木々の丈が低くなり青空が広がってきた。昨日バラキ湖畔から見た山頂付近の平らなところの右端に着いたことを知る。今までの浅間山など東側の展望に、西側の根子岳の展望が加わった。登りはなくなり楽なのだが、道幅が狭く両側が切り立っていて怖い感じだ。 ●最後と思われる岩場を登り抜けると、青空が一杯に開け登山者の姿が見え、話し声が聞こえた。山頂は岩場で10~15mほど細長い。山頂表示は先の方にあり、岩場で休憩している登山者に黙礼しながらたどり着いた。木の祠と古びて読みずらい山頂標があった。11時10分、休みを入れて5時間の行程となった。後半の1/3の急になった登りがかなりきつかった。 |

|---|

山頂近くの岩の道 山頂・鳥居峠からの登山者大勢 四阿山秋の花=シラタマノキ  往復コース図 |

■四阿山山頂 ●山頂の登山者たちは全員が、私とは違う「鳥居峠」か「根子岳経由」のコースで登ってきたようだ。まるで反対側から現れた私に驚いているようだった。総勢延べで15人ほどの登山者だった。平日なのにすごい人数だ。皆さん天気狙いだったようだ。マスクをしている人も居た。蜜を避けて端の方で食事にした。 ●山頂の山座同定…登りの途中で見てきた東側の浅間山をはじめとする山々を再確認。篭の登山の2のピークの先に富士山が見えた。その右手に八ヶ岳連峰が、さらに南アルプスの鳳凰三山から北岳、甲斐駒ヶ岳、鋸尾根まで確認できた。中央や北アルプスは雲隠れで見えず残念。西北方向に、山容からはわからないが北信の山々妙高・火打・黒姫・高妻か、一群の山々が雲上に連なって見えた。沢山写真を撮った。 ■山頂から同じルートをバラキ湖畔へ下山 ●12時少し前に山頂をあとにする。1900mまでの急な岩場混じりの下りに備えてストックをしまう。脇目もふらず慎重に、さらに場所によっては後ろ向きでゆっくり下る。同行者がいる場合はこうはなかなかできない。お花の写真を撮りながら一息入れる。 ●鬼岩で1/3。13時30分、山頂から1時間30分かかった。茨木山で2/3。14時20分、鬼岩から50分か、安心して腹減った。10分ほどエネルギー補充。登山口に15時45分、最後は1時間15分の行程だった。下りは4時間、我ながら頑張ったな~。 ■珍しい「お花」ウォッチ…今回は「シラタマノキ」 ●登りでは苦しさや時間的な焦りから足下の登山道に咲く花々の写真撮影をする気にならない。戻りの道ではマメに写真を撮るようにした。標高2000m付近の高山植物では「リンドウ」が目立った。写真にあるような、地を這うように咲いている「丸い白い花」も結構あった(帰って調べてみると「シラタマノキ」と言うらしい…平標山で昔見た「アカモノ」に似ている…さらに調べると「シロモノ」とも言うらしい…なるほど)。 ■コース・タイム (私の記録) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●バラキコース登山口・1280m=6.00-(0.50)-左俣出合=6.50-(0.40)-茨木山・1619m=7.30~7.45-(1.05)-鬼岩基部・1835m=8.50-(0.35)-1930mP=9.25~9.35-(1.05)-分岐・2215m=10.40-(0.30)-四阿山頂・2354m=11.10~11.45-(0.25)-分岐・2215m=12.10-(1.20)-鬼岩基部・1835m=13.30-(0.50)-茨木山・1619m=14.20~14.30-(0.30)-左俣出合=15.00-(0.45)-登山口=15.45 ■翌日…嬬恋村周辺の山々の登山口探索 ●登山の疲れや下山後の温泉入浴、食事のビールたらふく、のおかげでグッスリ眠れた。筋肉痛はあるが体調は良さそうだ。まっすぐ帰らずに周辺の山々の登山口や駐車場の下調べ、偵察に走り回ることにした。嬬恋ラインは濃い朝霧の中だ。ライトをつけて走る。「愛妻の丘」に寄り写真を撮る(6.45)。144号を長野との県境の「鳥居峠」に向かう。鳥居峠からゲートの先の砂利林道を昨日登った「四阿山」登山口まで走った(7.20)。標高は1570mあり、こちらからのルートの方がよほど楽だったのかと思う。144号に戻り、94号を市鹿沢温泉経由で湯の丸高原へ向かう。湯の丸山の登山口=地蔵峠1732mに着いた(7.50~8.05)。登山者が大勢準備していた。 ●ここから「池ノ平」を経て「車坂峠=1930m」に向かう。高原の快適なルートを想像。池ノ平湿原の駐車場までは舗装された快適なドライブだった。紅葉の時期はすごいだろうと想像できる。駐車場前に東西の「篭の登山」の登山口があった(8.20)。三方の峰も池ノ平ん側にあるらしい。ここから先は完全な砂利道で凸凹もある嫌らしい道になった。スピードも出せないし。周りの景色を見る余裕もない。でも20分ほどで車坂峠に着いた(8.40)。黒斑山の登山口を探す。駐車場は峠のビジターセンターの裏側にあった。ここから嬬恋村方面に降りる予定が「全面通行止め」で回避、小諸側に下って18号で高崎方面へ、10号で渋川方面へ、17号で昭和村へ、一般道をひたすら走った。 |

|---|

|

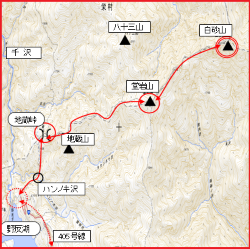

【 上越・会津 <上州> 】 ■地元の山探索…群馬県境トレイル・野反湖から白砂山を往復 |

登山日 (2021.07.22) |

|---|

深い森の中の地蔵峠 堂岩山下の水場から野反湖遠望 白砂山(ガスかかり)への稜線 佐武流山への稜線を望む 山頂東側…県境の山並み・上ノ倉山方面 雨あとの日差しの白樺の道 翌朝の野反湖…ノゾリキスゲが咲いていた  往復コース図 |

●7月22日…梅雨がやっと明けた。かみさんのワクチン接種も1回目が終わり、一段落。次の週は雨模様の予報なので思い切って決行する。昨年のノゾリキスゲ見物で調べておいた「白砂山」。先の県境トレイルの稲包山の西側になる。 ●昭和村の自宅を4時15分に出発。国道17号道路から145号に出て、中之条方面をめざす。5時05分に中之条に入り、5時40分川原湯の道の駅に着いた。ここから野反湖方面へ右折して376号道路に入る。草津への道を分けて405号を六合・野反湖へ。野反湖の奥の登山口に6時30分に着いた。ここまでで問題が2つ生じた。一つは携帯電話を家に忘れたこと(道の駅で気づいた)。二つ目は君島駅付近でコンビニを逃し、登山用の昼食の確保ができなかった(道の駅では開店しておらず非常食を使うことに)。車中泊用の食料の用意はしてあったのに…なんてことだ。 ●登山口で届け出をして「県境トレイルのタオル」をもらった。今日も朝から暑くなる予感、受付の人が午後に雷雨が毎日あるという。7時丁度に出発。15分でハンノキ沢に出て、ブナの緑の林の緩やかな道を快適に進む。切明温泉・秋山郷への分岐のある地蔵峠(1680m)についた(7.45-7.50)。ガイドでは堂岩山下の「水場表示1820m」まで1時間30分、そこから「堂岩山2051m」まで30分とある。標高差は少ないが距離があるらしい。森林の中を緩やかな登りが続く。時折樹間からたどるべき稜線が見える。堂岩山への登り稜線のようだ。左手に10分水場の表示の広場にようやく出た。非常食のエネルギーのチューブを飲み干した。右手に野反湖が遠望できた(9.15-9.30)。 ●ここから30分の堂岩山への200mの登りが始まる。上空は雲が広がり日照りはないが、風もなく蒸し暑さが迫り来る。展望もなく、ただひたすらの登りだ。30分ほどで山頂の表示・標高2051m、木々が囲い展望はまるでない(10.00)。少し下ると「八間山」への分岐に出た。ここからは白砂山への稜線が広がっていた。手前のピーク(漁師ノ沢ノ頭)の先が白砂山と思われるが、山頂部分にガスがかかっている。そこから左に稜線が連なりその左奥が「佐武流山」のようだ。こちらも部分的に雲が覆っている。尾根筋の左手は森林、右手は笹原が広がり、日が差していればかなりの暑さだろう。 ●目前のピークは「漁師の頭・1042m」の標識があった(10.30)。ここから白砂山まで1.3Kmとある。ガイドでは50分とある。見た目はかなりつらい登りだか、標高差は100mくらい。目指す山頂付近なのガスが切れ始めた。なんと、目先のピークの先にさらにピークがあるではないか。金沢レリーフの標識の岩場からいったん下り始める。ニッコウキスゲやクルマユリが群生して慰めてくれた。11時40分、白砂山の山頂2140mに着いた。ガスの中、誰もいない。アキアカネが群がって登頂を歓迎してくれた。 ●昼食の時間だが、行動食(塩飴・棒ビスケット・いもケンビ・ゼリー)と非常食の朝バナナチューブしかない。塩飴とバナナチューブを食す。経口補給液500ccを飲み干す。なかなかいい…アミノバリューが店頭になくなったのでこれにした。帰りは水1Lと行動食のみ…4時間持つかな。食べ終わると同時に、ご夫婦が2組、単独者が2人といっぺんに混雑状態になった。ご夫婦に座るベンチを譲って帰り支度をした。東側が晴れ始めたので写真を撮る。地図によれば、すぐのピークが2078mの無名峰、その先に「上ノ間山」、尾根が左に曲がって「忠次郎山・2084m」「上ノ倉山・2108m」と続く。その先、鉄塔が見えるあたりが「稲包山」か。登山者で密になり、赤とんぼが舞う山頂をあとにした(11.40-12.05) ●帰りはゆっくりと道の両側の高山植物の花の写真を撮りながら下る。昔(といっても60代の登山再開後)、熱心に花の写真を撮って名前を調べた時があった…見覚えはあるが名前はほとんど忘れている。今回一つだけ紫色の高山植物「タテヤマウツボグサ」を調べた。山頂からの下りと、鞍部からの登りでさすがに疲労を感じ始めた。「漁師の頭」で一息入れる(12.45-13.15)。ここからは堂岩山へのなだらかな道が続く。八間山への分岐(13.40)、堂岩山(13.50)、山頂から急な下りが続いて水場分岐の広場で一休みした(14.15-14.25)。 ●雷の音がして雨が降り始めた。この水場分岐・1820mここからは地蔵峠・1680mまで森林帯の穏やかな下り道と承知しているので、雨具の用意(傘とかカッパ)を用意せずに歩く。雷が激しいが稜線ではないので心配なしだが、雨はかなり厳しい。何よりも登山道の水浸しや滑りやすさに神経を使う。木の根に滑ってズボンが泥まみれ、上半身はずぶ濡れ、野球帽子のツバから水滴がしたた。空腹が身をさいなむがザックを外す気にもならない。15時過ぎにやっと小降りになり薄日も差し始めた。 ●やっと地蔵峠に着いた(15.30)。あと1時間弱、また雨が来そうな気配なので水分補給だけで先を急ぐ。胃は空っぽで行動のエネルギーは、体の脂肪分を燃やしている感じ。沢音がしてハンノキ沢の標識に着いた(16.00)。雨で濡れて滑りやすい木橋で川を渡る。パラつく雨の中刈り払われた広い道から野反湖と登山口の売店・トイレを見たとき、疲れが全身に押し寄せて来た(16.25)。帰路は水補給だけだった。万歩計は四万歩を超えていた。80才になるおじいちゃんのやることではないね。 ●登山口の駐車場はキャンピングカーなどが駐車しており、騒々しさが予想されるので、キャンプ場(ここも満車状態)の売店で冷えたビールを買って移動、、富士見峠に近い湖に降りる入り口のある駐車場に移動した。夕暮れが近づく野反湖を見ながらゆったりと一杯やる。つまみの缶詰を開ける。下山途中の雨で、飲まず食わずの2時間の空きっ腹に冷たいビール…しみる。標高が1500mあるのに気温がなかなか下がらない。 ●飲みながら夕飯の支度、インスタントの麻婆豆腐丼だ。新しく買った岩谷の登山用のガスボンベ、ピカピカである。今までのも使えるのだが、接続部にガス漏れの危険があるので新しくした。ベビーガスは5年以上前のもので心配だった、事前テスト済み。なんと、パックのご飯が大きすぎてコッフェルに入らない。しかたなくお湯をぶっ込んで、麻婆豆腐おじやにする。味噌汁の具も持ってくればよかった。まずまずの味だった。ランプをつける。残りのビールにウイスギーを入れてアルコール度数を高め、寝酒にした。今日の山行の写真をカメラのスライドショーで見た。携帯がないのでニュースも見れず8時前には寝袋の中に。 ●翌朝、釣り人の車の音で目覚める。朝食は野菜のインスタントラーメン。食べ終わって湖まで降りてみる。朝露で濡れるので湖畔の散策路までとした。野反峠にクルマを止めて「群生しているノゾリキスゲ」の写真を撮った。帰りは暮坂峠から沢渡温泉に抜けて中之条・高山村を経て沼田に出た。子持山の旧登山道・千葉大の圃場のルート(標高800mの鉄塔)を調べた。夏場は雑草がすごくて登りづらいことがわかった。 ■コース・タイム (私の記録) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●野反湖北駐車場・1515m=7.00-(0.15)-ハンノ木沢出合=7.15-(0.30)-地蔵峠・1640m=7.45~7.50-(1.25)-水表示広場・1820m=9.15~9.30-(0.30)-堂岩山・2051m=10.00-(1.40)-白砂山山頂・2140m=11.40~12.05-(0.40)-漁師の頭=12.45~13.15―(0.25)―堂岩山=13.50―(1.30)―水表示広場=14.15~14.25―(1.05)―地蔵峠=15.30―(0.55)―駐車場=16.25 (駐車場にて車中泊) |

|---|

|

【 上越・会津 <上州> 】 ■地元の山探索…群馬県境トレイル・三国峠から稲包山を往復 |

登山日 (2021.06.08) |

|---|

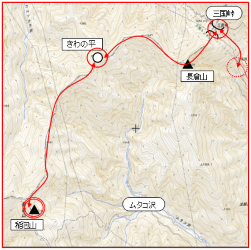

きわの平手前から稲包山(左橋) 何だろう?…久々に高山植物撮影 稲包山・標高1597m 山頂から東側…平標山~谷川連峰 山頂から西側…県境の山並み・白砂山方面  往復コース図 |

●6月08日…群馬県のコロナ新規感染者は減少して一桁になったり、また二桁になったりと一進一退の状況が続く。沼田利根地域は感染ゼロが続く。今年の登山再開から体力強化の山行きを続けている。迦葉山から尼ヶ禿山、船ヶ鼻山と、少しずつ自分に自信が付いてきた。あまり間を開けずに今回は少し骨のある、歩きでのある「稲包山」を計画した。三国峠から往復約7時間あまりの歩きとなる。ただ、三国峠が標高1320m、稲包山が標高1597mと標高差は300mいに満たない。アップダウンはかなりある。 ●昭和村の自宅を4時30分に出発。国道17号道路を猿ヶ京・三国峠方面をめざす。何回か通っている道だが、猿ヶ京までの市街地は国道なのに道幅が狭い。猿ヶ京を過ぎるとくねくね道に変わり、運転に気遣うのに変わりは無い。5時40分にトンネル300m手前のトイレ付き駐車場に着いた。今回わかったことだが「三国トンネル」の複線化の工事が始まっていた。群馬側の入り口の周辺は工事で当分駐車できない。私の止めたところも、半分以上工事スペースとして占拠されていた。6時前に出発。 ●三国峠まで昔から歩かれていた峠道で歩きやすい。熊に注意のホイッスルを鳴らしながらゆったり歩く。見慣れた峠に着いた(6.30)。ここは太源太山へ単独、新潟側から三国山へ登稜会の仲間と、そして今回の稲包山と3回目になる。腹こしらえに素甘を頬張る。峠の神社の正面(西方向)に稲包山への県境トレイルの道標がある(6.40)。 ●ガイドでは「キワノ平ノ頭1511m」まで2時間、そこから「稲包山1598m」まで1時間50分とある。標高差は300mあまりでアップダウンはありそう。送電の鉄塔に出ると新潟側の高速道路や湯沢の町が見えた。苗場山や平標山が見える。登山道の笹の切り開きが最近行われたようで倒された笹が覆って歩きつらい。「長倉山1439m」についた(7.15)。送電線があちこちに走る。ブナや白樺の新緑がいい。足下にイワカガミの可憐な姿が見つかる。また鉄塔が現れた。樹間から稲包山らしいピークが見える。まだずいぶんとありそうだ。20分ほどきつい登りのあと登山道が南側に向きを変える最初のピークが「キワノ平ノ頭1511m」だった(8.25)。予定2時間のところ1時間45分か。 ●山頂付近から東に目をやると平標山・仙ノ倉山が見える。まだ残雪がある。頭は狭いので休憩・食事場所を探すべく先を急ぐ。二の鉄塔の尾根に着いた。コベックラ沢分岐という新しい道標があった(9.00)。登山道にシャクナゲの花が落ちている。見上げると見事に咲いていた。これから100m超の登りが続きそうだ。ここで一休みしておにぎりを食す。標高1500mを超えて山頂が間近に見え始めた。シャクナゲやヤマツヅジに癒やされながら、右側が急な斜面で落ち込んでいでいる登山道を恐る恐る歩く。三坂峠への新道分岐の道標に出た(10.20)。傾斜が緩むとやっと山頂に着いた(10.30)。ここはほぼ予定の2時間近くかかった(途中の休憩・食事含む)。 ●ガイドには展望が素晴らしいとあったが、まさにその通り360度の展望だった。天候は高曇りで霞がかかっているが、山座同定はできる。東に平標山からの谷川連峰。南は猿ヶ京の周囲の無名の山々。西は奥四万湖・四万温泉周囲のやはり無名の山々…私が知らないだけかも…その右手に群馬県境トレイルの「上ノ倉山」などが続いているはず?…私には山容からわからない。まして北向きにある「佐武流山」は見えているはずだが、どのピークかわからない。苗場山もここから見えるのか。昭文社の谷川岳の地図を持ってくればよかったのに。山頂の南外れから奥四万湖の湖が見えた。カメラの望遠でやっと見える程度。上空は雲が広がり一部色濃く垂れ込め、t風がひんやりしてきた。食事を済ませて早々に立ち去る(11.00)。 ●帰りはガイドに寄ればキワノ平ノ頭まで1時間40分、三国峠まで1時間30分とある。天候の変化と体の疲れとの競争に。地図ではキワノ平ノ頭までの登りがかなりきつそうだ。戻りは周りをあまりキョロキョロせず、滑りやすい笹だおれの道を慎重に下った。シャクナゲや山ツツジの他、足下のイワカガミ、アカモノ、ゴゼンタチバナ、名前知らずの黄色い花、大文字草のような形の白い花(写真)、標高は低いが様々な高山植物が、帰り道の単調さを慰めてくれる。疲れた体の休みをかねて写真を撮った。昔、湯沢の元橋から松手山を経て平標山・仙ノ倉山への稜線で楽しませてくれた花々と一緒だった。 ●コベックラ沢分岐(11.55)、キワノ平ノ頭(12.30~12.40)、長倉山(13.45)、三国峠(14.15~14.20)、トイレ駐車場(15.00)と帰りはガイドの時間と同じだった。途中、白砂山から野反湖まで県境トレイルを歩くという登山者に会った。途中の避難小屋泊まりか、ビバークも覚悟と行っていた。20Kg以上と思われるパンパンのザックだった。キワノ平ノ頭からの下りで、古傷の右膝横の筋が痛み出したのが残念だった。万歩計は付け方がおかしかったのかカウント不良、時間と感から3万歩は超えていると思う。 ■コース・タイム (私の記録) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●上越橋P・1050m=6.00-(0.30)-三国峠・1320m=6.30~6.40-(0.30)-長倉山・1439m=7.10~7.15-(0.40)-キワノ平頭・1511m=7.55~8.25-(0.35)-コベックラ沢分岐=9.00-(1.20)-三坂峠分岐=10.20-(0.20)-稲包山・1597m=10.30~11.00-(1.00)-キワノ平ノ頭・1511m=12.00~12.30-(1.45)-三国峠・1320m=14.15~14.20―(0.30)-上越橋P・1050m=14.50 |

|---|

|

【 上越・会津 <上州> 】 ■地元の山探索…迦葉山~尼ヶ禿山…ブナの新緑が映える |

登山日 (2021.05.11) |

|---|

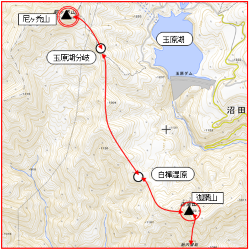

登山口・天狗の弥勒寺 ブナの新緑が素敵だ 迦葉山頂・標高1322m 尼ヶ禿山頂・標高1466m  往復コース図 |

●5月11日…コロナウイルスが終焉の兆しなく、山の友達もまだ引っ越してこない。我が家の庭いじりや大工仕事も一段落して時間を持て余す日々、デスクの作業もあきた。窓からのカエデの新緑に惹かれて今年初めての「山登り」に挑戦することにした。すでに計画は20カ所近く、そのうちの「迦葉山~尼ヶ禿山」に決めた。高低差は少ないが距離はかなりありそうで、往復6時間の行動予定になる。体力的には持久力にやや不安あり。 ●昭和村の自宅を6時に出発。この時間寒いくらいだ。天気は高曇り、雨の予報はないので安心して出かける。266号道路を迦葉山・玉原高原方面をめざす。何回か通っている道だが、弥勒寺の一方通行入り口の確認はできていない。入り口の橋が工事中だった。土産物屋の前(一方通行の表示なし)の道を進む。人家がなくなると急勾配の登りが続く。参拝者が多いのか、バスも通れるようなよく整備された道だ。社殿らしき建物が見えると広い駐車場にでた(6.50)。標高は900m。右手に下りの一方通行の表示がある。 ●入り口の大きな観音石像にお参りして、階段を上がり弥勒寺・中峰堂でお参りする。今回の登山の安全祈願をする。天狗の大きな面がすごい。右手に回り渡り廊下をくぐり橋を渡れば、迦葉山登山口の道標が見える(7.10)。和尚台まで25分、そこから山頂まで35分とガイドにある。ブナの森の中の登りが続く。朝の清涼感が山へ来たという感激をもたらす。大きな岩のもとに木造の祠が見える。これが「和尚台」らしい。右手の岩の割れ目に鎖が見える。胎内巡りのルートだが、険しいらしく敬遠する(7.40)。 ●ここからは岩場を二回ほどくぐり、急な登りが続く。大きな石碑が現れるとまもな迦葉山・く山頂に着いた(8.20)。標高1322m。相変わらずの高曇り、足下に266号沿いの集落が広がっている。正面には山頂が平らな「三峰山」」、その先には見慣れた「子持山」が見える。ここで朝飯代わりに素甘と焼きおにぎりを食べる。この先は高低差は少ないないが尼ヶ禿山まで往復約四時間とガイドにある。覚悟して出発(8.40)。 ●相変わらずのブナの樹林帯を30分ほど下る。湿原めいたところに出た。コバイケソウかな、緑の葉が茂る草原にでた。道標があるが地名表示はない(9.05)。ガイドの「白樺湿原」か。周囲には白樺の木は見当たらず、しばらく行くと白い花の咲いた木(多分タムシバだろう)があり、さらに進むとブナと白樺の混林になった。標高1100mの平原が゜続く。落ち葉が足に優しい。玉原湖の分岐まで約1時間ほど、標高1300mまでの緩やかな登りが続く。ブナ林から針葉樹が現れると、玉原湖への分岐に出た(10.30)。その先に鉄塔があり、足下には残雪があった。登りがきつくなると「ブナ平」への分岐が現れ、そこで初めての登山者に遭遇した。左手に回り込むと、切れ落ちた斜面沿いに山頂まで道が続いていた。11時少し前に山頂に着いた。 ●山頂は北側だけ木があり、残雪の上越国境の山が木の間越しに見えた。東に上州武尊山が雲がかりで、正面の遠く日光白根山や尾瀬の山々が、足下は玉原湖が、その先の右から赤城山、榛名山、子持山・小野子山と続く。写真を終えて昼食に、相変わらずのインスタ・ラーメンと焼きおにぎり、アミノバイタル・ドリンクとは合わないな。11時半に出発、玉原湖分岐(11.55)、白樺湿原(12.55)、迦葉山山頂(13.35-13.45)、和尚台(14.15)、弥勒寺(14.40)のタイムで着いた。迦葉山から寺までの下りが疲れのきた足には要注意だった。帰りもお賽銭を上げて無事下山に感謝。2.6万歩だったが体力には自信が付いた。よかった。たのしかった。4時前に自宅に着いた。 ■コース・タイム (私の記録) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●弥勒寺お参り・900m=7.00~7.10-(0.30)-和尚台・1100m=7.40-(0.45)-迦葉山・1322m=8.25~8.40-(0.30)-白樺湿原・1200m=9.10-(1.30)-玉原湖分岐・1300m=10.10-(0.50)-尼ヶ禿山・1466m=11.00~11.30―(0.20)―玉原湖分岐=11.50-(1.05)-白樺湿原=12.55-(0.40)-迦葉山=13.35~13.45-(0.55)-弥勒寺P=14.40 |

|---|

|

【 上越・会津 <子持山> 】 ■地元の山探索…子持山東面から旧登山道(岩本駅)の探索 |

登山日 (2020.11.25) |

|---|

旧登山道の岩本駅からの登山口 地図ノ川(水色)左側の林道 中央・点線=登山道・実線=林道 標高650m付近林道が横切る |

●11月25日…以前より気になっていた地元「子持山」東面の登山道(岩本駅から直接登る)の探索に出かけた。国土地理院の2万5千分の1地図では、東面に2本の登山ルートが載っている。一つは、山頂から東に下り、地図の標高803mポイント(送電線がよぎる)、さらに下の569mポイントを経ていく。約450m付近で地図の「鍋沢」集落から南へ下るやや広めの道路(二重線表示・写真ではグリーン線・CP450m)に通じる。 ●他方は、北に下り、途中から東に曲がって地図の標高893mポイント、約750mポイント(二重線表示道路と送電線がよぎる)、さらに地図の大竹集落への登山道(点線)と道路(実線)に通じる。今回は時間的に制約があり、東のルートの登山口と標高650m付近の林道交差地まで登った。 ●岩本駅の駐車場(要事前予約)に車を止めて10時半出発、線路沿いを踏切まで歩きわたる。上野集落を目指して狭めの車道(地図では実線)を登る。小さな祠を過ぎて急斜面を登る。車でもつらそうだ。発電所の建屋を右に見て曲がりくねった道をさらに登る。30分ほどで、地図の二重線の広めの舗装道路に出た(沼田土建の現場事務所がある)。ここから地図の上手(北西)に進む。地図の標高483mポイントを巡って右手に深い谷を見る。一番奥(地図の西端・カーブミラーがある。地図の水色の川表示と交差する)に11時30分に着いた。 ●地図上ではこの辺に登山口があるはずだ。川の右手(左岸)のガードレールの外れ付近にもそれらしき踏み跡や赤布はない(下山では間違いなくここで道路に出た)。道路をさらに先の方まで行ってみたが見当たらず。 ●川の左手(右岸)に赤布があり軽トラが通れる幅の林道があり、先に小さい赤い鳥居が見えた。地図の川の右左の違いはあるが、登山道に違いないと思い進むことに。林道は次第に荒れてきた。貯水施設のような人工物のところで林道は途切れ沢床に降りた(12時丁度)。戻ろうかと迷うも、先行きが明るく開けているのでさらに進む。伐採地に躍り出た。伐採のためのブル林道が交錯している。 ●この辺で昼食にすべく場所探ししていると高みに赤布が見えた。尾根筋の上部にうっすら踏み跡が続いていた。さらに上にまた赤布が見えた。舗装された林道に出た。写真の中央、点線と実線の交点・標高7約650~670m。出たところの広場で昼とした。左手から上部の尾根筋に出られそうだが確認していない。 ●戻りは先ほどの伐採地のブル林道まで戻り、尾根を巻く旧登山道の踏み跡に入った。地図上の標高569mポイントまで点線通りに下る。ここで地図の下の実線林道をまたぎさらになだらかに下り続けた。貯水施設らしき二つのものを過ぎ500mまで尾根筋をたどった。ここまでは旧登山道らしきわかりやすい道が続いていた。 ●ここの鞍部から右手に急に下る踏み跡がある。地図でも川に向かって急に下るようになっている。途中で踏み跡がなくなった。地形的に崩れ去った感じだ。足跡らしものが全くない。直線的に無理矢理下ると道路が見え、沢床が見えた。最初に見た場所に降り立つことができた。 ●道路から先ほどの鞍部までの50mほどに赤布と足場を切れば、東面の旧登山道の下半分は復活するかもしれない。ただし、山頂までの上部はまだ探索していない。 |

|---|

【 上越・会津 <榛名山> 】 ■ オンマ谷駐車場から二ツ岳・雄岳往復 |

登山日 2020.11.15 |

|---|

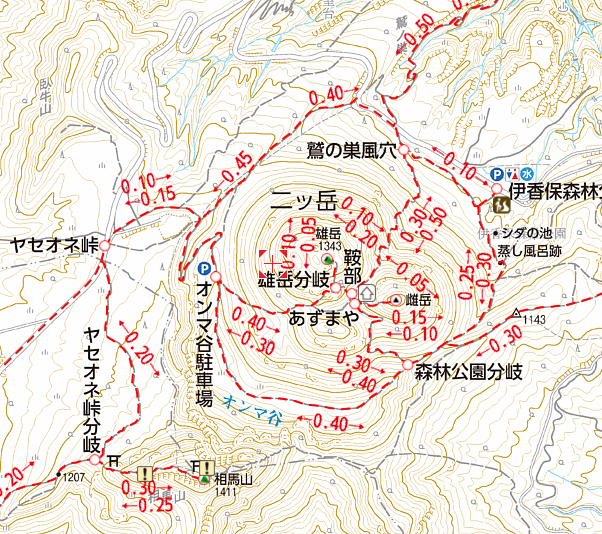

山頂への岩混じりの登山道 二ツ岳・雄岳の山頂  周遊コース図 |

●11月15日…お弁当の調達ができて、9時半、仲間たちと車で伊香保温泉街から榛名山・ヤセオネ峠を目指して出発。33号道路のヤセオネ峠の広い駐車場で待っていると、「二ツ岳」登山口のオンマ谷駐車場まで行くという。歩くと30分の林道を下る。先行車があったが、なんとか4台押し込めた。 ●10時00分出発、今日は二ツ岳・雄岳1343mを目指す。80歳代半ばの大先輩に続く。今回のような特別な環境の中、標高差がさほどない山群とはいえ、登山をしようとする気力と体力に感心する。私はといえば、昨日の疲労が抜けておらず足腰がつらい。ただルートはなだらかな登りが続く。岩の多い道だが階段状に上手に岩組みがされており歩きやすい。落葉が進んだ雑木林(ガイドにはミズナラやカシワとある)に日差しが温かく、枯れ葉を踏みながらの歩みはとても快適だ。同じ榛名山の山域なのに、昨日の笹原が続く「掃部ヶ岳」とはずいぶん違う。大小の岩群点在し独特の雰囲気を醸し出している。 ●体調に合わせたそれぞれのペース守りつつ、10時40分、雄岳と雌岳の分岐に着いた。標高1235mを示している。山頂まであと100mほどの登り、さすがにつらい。巨大な白い建物(テレビの中継棟)が現れ驚く。仲間の声が聞こえ山頂が右手直前にあった。10時50分山頂着、祠があったり狭いし木が邪魔をしている。展望はよく西側の榛名湖の外輪山はもとより、遠くに富士山、東には上越国境の山々が連なっていた。 ●みんなそろっての昼食の場所探しをする。結局、雄岳・雌岳分岐の道標まで戻り、落ち葉の積もる緩斜面で全員そろって昼食とした。太巻き寿司と仲間が作ってくれたコンソメスープがうまかった。ゆっくり休んで12時10分に出発、登りと同様歩きやすい岩階段をゆっくりと下って12時40分に駐車場に着いた。最近はいつも単独だから、仲間との山登りがとても楽しかった。 ■コース・タイム (私の記録) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●オンマ谷駐車場・1065m=10.00-(0.15)-孫岩分岐・1150m=10.15-(0.25)-雄岳・雌岳の分岐・1235m=10.40-(1.00+0.10)-二ツ岳・雄岳の山頂・1343m=10.50~11.00-(0.20+0.10)-電波塔下など場所探し=雄岳・雌岳の分岐で昼食=11.30~12.10-(0.30)-オンマ谷駐車場=12.40~13.00 |

|---|

【 上越・会津 <榛名山> 】 ■ 榛名湖畔から掃部ヶ岳・杏ヶ岳縦走 |

登山日 2020.11.14 |

|---|

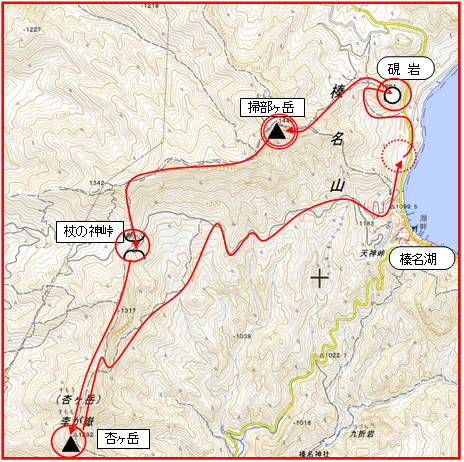

二ツ岳から榛名富士・掃部ヶ岳を望む 掃部ヶ岳山頂への笹原の道 山頂から榛名湖・外輪山を望む  周遊コース図 |

●11月14日…山岳会のOBOG仲間たちが、地元の「伊香保温泉に泊まり榛名山に登る」というので私も参加させてもらった。昭和村の南展望台から見える山々をいくつか登りたいと思っていた。榛名山もその思いの一つに入っていた計画の知らせを受けて、喜んで参加することにした。 ●仲間たちが東京から伊香保に来る14日に、私は単独で榛名山の最高峰の「掃部ヶ岳から杏ヶ岳の縦走」を計画した。当日朝6時半に昭和村を出発、渋川から33号で伊香保温泉街を通り(旅館ふくぜんを確認)榛名湖半の西側の市営駐車場に7時半に到着した。広い駐車場に数台、この程度なら「山は空いているな」と喜ぶ。 ●登山口で10数人の年寄りのグループ登山者を見てガックリする。8時丁度にスタート、樹間の日の差さない寒々しい道を、グループに近づかないようにゆっくり登る。20分ほどで尾根上の分岐に着き、続いて右手に硯岩への急登が始まる。10分ほどで岩頭に立つ。朝日の注ぐ榛名湖が俯瞰でき、外輪山が取り囲んでいるのがよくわかる。混雑しているので山座同定ができなかった。 ●8時半に分岐に戻り、掃部ヶ岳へのガイドの1時間の登りが始まる。登山道は笹原を切り開いてあり、オーバーユースで道は剔れ、木の階段は土が流れて浮いていた。急登だし歩きにくい。駐車場から直登してくる道が合わさると傾斜が緩み木々の間から榛名湖が見えるようになった。計画通りに9時20分に頂上に着いた。先行の例のグループが占拠していた。展望はよかったがゆっくり写真を撮る余裕もなかった。登頂の証拠写真を撮って、グループに先行すべく早々に杏ヶ岳への縦走路に入る。 ●下りは結構急だ。腰高の笹が被さり道面の凹凸がわかり辛い。何度か躓いたり滑ったりして下った。笹原と落葉した雑木林に道が続く。木々の間から湖と外輪山が少しずつ角度を変えて見えている。9時45分に到着した「西峰」は道標だけが立っていた。10時10分「耳岩」に着いた。登山道上にあると思い、やや危なげな岩場を登ったがその先がない。展望用の岩頭への道だった。鉄塔の巡視路で岩場を巻くのが正規のルートだった。岩混りの急な下りに飽きる頃「杖ノ神峠」の舗装林道に出た。 ●10時半、杏ヶ岳へのルートに入る。鷲の巣山を含めて標高差20~50m程度の騙しのピークが3ヶ所ほど続いた。この辺は笹原でなくなり、枯れ葉が堆積して道をわかりにくくしている。ほとんど休んでいないので、腹は減ってきたし足に疲れがたまりだした。11時半、疲れ切って杏ヶ山頂に着いた。先着者が3人、展望も木々の間に外輪山の一部が見える程度、静かだが狭い。一人になったので昼食にする。焼きおにぎりとカップラーメン、いつもの質素なランチだ。 ●帰りは峠まで騙しピークのアップダウンと変わらぬ風景の道をこなす。これから登ろうとするおばさんグループに出くわす。そして峠近くまで下ったら例の年寄りグループに出会った。13時過ぎから登るのかよ…、余計なことは言わずにすれ違い、舗装された林道をチンタラ歩いた。途中、獣の気配を感じ樹間を見ると丸々と太った「ニホンカモシカ」がいた。湖畔に13時50分着いた。観光客が大勢いた。駐車場に着くと正面に「硯岩」が見えた。歩行距離は約2.5万歩か。 ●朝方、県営グランドの駐車場を確認、登山準備中の人に今日の登山コースを聞いて驚いた。ここから榛名富士~烏帽子ヶ岳・鬢櫛山~掃部ヶ岳~杏ヶ岳~天目山を巡るという。約7~8時間かかるという。すごい人もいるもんだね。 ■コース・タイム (私の記録) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●市営駐車場・1100m=7.50-(0.30)-硯岩・1250m=8.20~8.30-(1.00+0.10)-掃部ヶ岳山頂・1449m=9.15~9.20-(0.30)-西峰=9.50-(0.25)-峠上部分岐・1320m=10.15-(0.15)―杖の神峠・1210m=10.30―(1.00)―杏ヶ岳・1292m=11.30~12.00―(1.00+峠経由林道歩き1.00)―市営駐車場P=14.00~14.20 |

|---|

【 上越・会津 <船ヶ鼻山> 】 ■ 船ヶ鼻山・糸之瀬林道詰めから村境沿いに直登した |

登山日 2020.10.31 |

|---|

林道から山頂近くの紅白鉄塔を望む 村境界を直登する踏み跡の岩場  船が鼻山バリルエーション周遊コース図 |

●10月31日…上州武尊山の上り下りの泥んこの苦しんだことも忘れて、また山に行きたくなった。本当は赤城山・黒檜山から駒ヶ岳を歩くつもりが、先日のドライブで赤城神社に行った折のあまりの混雑(Goto?なんとかのせいか登山口の駐車場も満杯)ぶりに、ごく地元の船ヶ鼻山に切り替えた。 ●何回も登っているので、ちょっとバリエーションを狙った。登山口から楢水コースの林道を「幸福の森」まで行き、そこから通常コースでなく、続いている林道を行く。割とすぐに「糸之瀬林道」に出た。ここから56号鉄塔まで行き、林道の詰めから昭和村と渋川の境界の稜線に出た。うっすらと踏み跡がある。標高1250mから1400mまで稜線を踏み跡をたどる。 ●標高1400mを超えてすぐ岩場が現れ左右に巻けるか見るも可能性はなく、杖をたたんで直登の覚悟、岩場はたやすく登れるが土の急斜面は手掛かりがなく苦労する。約15m位で難所はクリアーして、頂上直下の緩斜面にでた。この村境伝いの難所の20m位に足場を切るか、ロープを張れば、先人たちがたどった直登ルートが復活しそうだ。 ●帰りは楢水コースを幸福の鐘に下る予定だったが、七曲がりの大岩の先からコースの左下り道に行かず、尾根伝いに直進してみた。踏み跡はないが落ち葉を踏んで歩きやすい。とあるピークの先から左手に行くのが邦楽的には正解のようだか急な下りで敬遠、結婚の森の上部の尾根端に出る予定が、結果として牛石コースからの林道に下ることになってしまった。今度は登りで尾根伝いに登ってみたいと思う。 ■コース・タイム (私の記録) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●船ヶ鼻登山口駐車場・890m(No.1=結婚の森)=8.00-(0.30)-幸福の鐘・1050m(No.2)=8.30-(林道歩き1.30)-鉄塔先・1250m=10.00-(村境沿い直登バリルート1.00)-船ヶ鼻山頂・1466m=11..00-(0.10)-わらび平(No.4)・1400m=11.10~12.00―(1.00)―大楢の樹・1300m=13.00―(0.40)―幸福の鐘・1050m=13.40―(0.30)―船ヶ鼻登山口駐車場・890m(No.1)=14.10~14.30~自宅・昭和の森・川額3716=15.00 |

|---|

【 上越・会津 <上州武尊山> 】 ■ 武尊神社~須原尾根~沖武尊山~剣が峰山~武尊沢~武尊沢~神社 |

登山日 2020.09.29 |

|---|

武尊山直下の稜線から山頂を望む  子持山・浅間の周遊コース図 |

●9月も終わり・・・夏場はコロナや熱中症を警戒して、また天気もよくなかったし、計画は沢山あったがどこにも登れなかった。やっと数日の晴れ予報で29日に地元の武尊山に登ることに決めた。久しぶりの山行で暗いうちから(AM4.00)から目が覚める。準備を始め5時に昭和村を出発する。高速を使って水上まで、武尊神社の駐車場に6時10分に着いた。平日なのになんとすでに10数台の車が、登山の用意をしている人が5人ほど、いささかびっくりした。今回は麓から標高差1100mで体力検定のつもり。 ●武尊神社に安全祈願して6時半に出発、天気は曇りで林道は湿気に満ちていた。前日か夜半に雨があったようだ。通行止めになっている林道を約1時間、水場の先に分岐の道標があった。ここから約350mの登り、後発の女性を含めた大勢の人たに追い越され、予定より15分もオーバー。マイペース、道は荒れ気味で滑りやすいとはいえ、自信喪失。尾根筋に出て避難小屋を下に見て日当たりのいいところで一休み、エネルギーを補充して気合いを入れた。日差しと霧が入れ替わり、涼しく道も乾いていて快適に登れる。岩場下に10時丁度に着いた。 ●ストックをザックにくくり、ぬれ気味の岩場をクサりを利用しつつ登る。はしごや鎖場が3ヶ所ほど続いた。難しくはないが全身を使う。登りが穏やかになると展望が開け山頂が霧の合間に見えてきた。すこし紅葉始まっているようだ。人声が聞こえると山頂に躍り出た。丁度11時、ここはほぼ予定通りだった。霧の中で展望は効かず。前回のここの登山の時も雨だったことを思い出した。カップラーメンと冷凍の醤油おにぎりで昼食。 ●大勢の人たちを避けるように11時30分剣が峰山を目指して出発、霧の合間に笹原の穏やかな尾根が広がり、谷川岳の武能岳から蓬峠の道を思い出した。山頂手前のいくつかのピークにだまされ、やはり10分以上オーバーして山頂に着いた。ここも霧で展望は効かず、細長い山頂を川場方面に少し行ってみる。たおやかな笹に覆われた尾根が続いていた。 ●武尊沢の徒渉点まで標高差400m超、約1時間の下り…急に下りを覚悟はしていたものの、濡れた岩と木の根が滑りやすく、かつ道がオーバーユースのためか掘り込まれて泥濘状態、まさに地獄の下りとなった。苦闘は休みなしで1時間30分かかった。沢の出合で一休み、予定の4時に神社駐車場に着くべく、歩きよくなった道を50分、登山口の分岐道標から砂利林道を50分、ヘトヘトになりながら武尊神社についた。無事下山を神社に謝しながら駐車場へ向かった。14時10分着。つらい一日となった。 ■コース・タイム (私の記録) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●神社・P1085m=6.20-(1.00)-登山道・分岐・1295m=7.20-(1.15)-避難小屋分岐・1650m=8.35~45-(1.15)-最初の岩場下=10.00-(1.00)-武尊山・2158m=11.00~1135-(1.20)-剣が峰山・2020m=12.55~13.00-(1.30)-武尊沢出会=14.30-(0.50)-分岐=15.20-(0.50)-神社P=16.10 |

|---|

【 上越・会津 <鹿俣山> 】 ■玉原高原から「鹿俣山」・関東一のブナの林を歩く |

登山日 2020.08.05 |

|---|

鹿俣山へのブナの森  鹿俣山の周遊コース図 |

●6月に子持山に登って以降、天候に恵まれず登山計画ばかりがたまる毎日だった。今年の梅雨は長い。コロナの第2波や豪雨による災害の広がりの報が続く。8月に入ってやっと晴れの予報が出てきた。散歩トレーニングは十分ではないが一番易しい計画を実行に移す。今頃最盛期の玉原ラベンダーパーク(冬はスキー場)を取り囲む鹿俣山から玉原高原への山並みをたどる計画だ。標高差は300m位、主に林間を歩く。この季節には最適なコースだ。それでも朝早く6時半には歩き始めて8時半には山頂に立った。 ●5時に昭和村の自宅を出発。昨年調べておいた玉原高原のセンターハウスの駐車場に6時に着いた。涼しいと言うより寒いくらいだ。登山の用意をして軽く朝食(昔なつかし素甘)、新車なので車の戸締まりに手間取る。6時半に歩き始める。ここからラベンダーパークを横切りキャンプ場へのコースを歩く。早速ブナの深い森を行く。年季の入った森の幹事で幹が太い。谷川岳の白毛門のブナ林や越後の巻機山のブナ林に勝る…と私は感じた。森の深さと朝の冷気に心地よい歩きが続く。パークを横切ってキャンプ場に入る。なかなかいい感じのキャンプ場だ。この先から山頂まで、やや若い木が多いブナ林の緩やかな登りが1時間ほど続く。途中ゲレンデに出て一休みした。 ●またブナの森の中に入った。この辺のブナは直径10~20cm位で樹齢が先ほどよりずっと若い。8時近く朝日が当たり始めて緑がきれいに輝く。シャクナゲ群生地を過ぎると山頂とブナ平の分岐道標に出る。すぐに山頂(1636.7m)へ出た。山頂からは南側(沼田市街地方面)が開けていた。前武尊山のピークのみが見えた。ここから剣が峰山へのルート(東側)は藪が深く見当たらない。ブナ平をめざし、ゲレンデに再び出たところで昼食(9時なので朝食か)にする。足下にゲレンデのお花畑、遠くに玉原湖や尼ヶ禿山から迦葉山への山並みが見える。ラベンダーパークの喧噪も届かない。誰もいない静かなもんだ。 ●ゲレンデを離れてブナの森に入る。ほぼ平坦な道を歩いてブナ平に10時に着いた。続いて三角点を経由して玉原湿原に着いた。11時半に駐車場に着いた。早いので、水上から武尊山登山口(武尊神社)の下調べに寄ってみた。 ■コース・タイム (私の記録) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●センターP・1200m=6.00-(0.50)-キャンプ場先分岐・1370m=6.50~7.00-(1.20・ゲレンデ経由)-鹿俣山・1636.7m=8.20~9.00-(1.10・ゲレンデ経由)-ブナ地蔵・1220m=10.10~10.20―(0.40・長沢山1302.5m経由)―玉原越え分岐・1200m=11.00―(0.40+玉原湿原経由0.20)センターP・1200m=12.00 |

|---|

【 上越・会津 <子持山> 】 ■若人の道P~子持神社~獅子岩~子持山~浅間~二本木~子持神社 |

登山日 2020.06.17 |

|---|

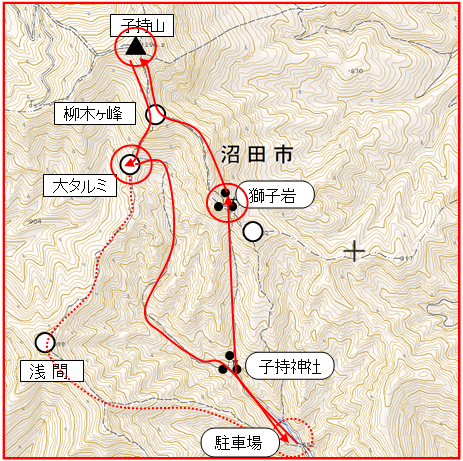

浅間~塩釜の稜線から子持山・獅子岩  子持山・浅間の周遊コース図 |

●年明けから豪雪が続いたり、お世話になった義理の兄が亡くなったり、私自身の白内障の手術をしたり、さらにはコロナ騒ぎの自粛など、山に行けない事情が続いた。しかし、山を再開するために、裏の「赤城山西麓の林道歩き」やここの「ゴルフ場の周辺歩き」を続けて、体力維持に努めてきた。昨年こちらに家を建てた「山の仲間」は、一緒に地元の山登りするはずだったが、この間のコロナ自粛で今年はまだ来れていない。 ●林道やゴルフ場歩きに飽きてきたので現状の体力検定をかねて、車でいつも真正面に見ている利根川対岸の「子持山」に行くことにした。登山口の渋川・子持神社は事前に調べてある。家から30分ほどで近くの駐車場に着いた。神社で参拝して林道を7号橋まで歩く。現在5号橋まで車で入れて駐車場もある。登山口から奥の院・屏風岩基部まで木段を登る。屏風岩はすごい。見上げると完全にハングしている。 ●ここから峠・展望台=1000m付近まで沢沿いをひたすら登る。展望台から榛名山や渋川市街地が見える。振り返ると獅子岩がそそり立つ。いい景色だ。ただ、ここへの往復は岩混じりの高度感の出る狭い道で、慣れていないせいか腰が引ける。戻ってまもなく獅子岩基部への分岐の道標に出る。単独行だし年寄りなので登るのは敬遠した。1100m付近の稜線から、獅子岩の名前由来の岩峰が見える。登山者が立っているのが見えた。柳木ヶ峯からはなだらかな稜線歩き、山頂直下は岩の急登が待っていた。 ●山頂からは赤城山西麓の整備された農道が碁盤の目のように広がっていた。昭和の森のゴルフ場や別荘地がはっきりとここだとわかった。日差しは強いが風もあり心地よい。展望も四阿山・白砂山などまずまず。小峠・天文台への高山村の道標があった。地図にある、沼田・寺尾方面への道、岩本駅に直接下る道は見当たらなかった。 ●帰りは、体力に多少の不安があったが子持神社に直接下る地番長い尾根コースを下ることにした。山頂への変化に富んだ登りに比べれば、林間のなんともなだらかな気持ちのいい下りが続いている。塩釜の先からは道がか細くなり不明瞭なところが出てくる。現に岩混じりの下りで迷子になってしまった。まだ山勘が戻っていないようだ。よく歩いた。2.5万歩だった。昔の古傷(南ア聖岳の2,000m登ったときの右膝外筋の損傷)が何年ぶりかで出てしまった。でも、やっぱり山登りはいい。 ■コース・タイム (私の記録) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●若人のみちP・600m=5.45-(0.05)-子持神社・600m=5.50~6.00-(0.45)-登山口(奥の院・屏風岩)・750m=6.45-(1.00+休憩0.10)-展望台・1000m=7.55~8.10-(0.05)-獅子岩基部・1054m=8.15-(0.50)-柳木ケ峰・1202m=9.05-(0.25)-子持山・山頂・1296m=9..30~10.10-(0.20)-柳木ケ峰=10.30―(0.30)―大タルミ・1010m=11.00―(0.40)―浅間・1091m=11.40~12.00―(1.00+道迷い0.10)―二本木・890m=13.10―(1.00+休憩0.10)―子持神社・600m=14.25―(0.05)―若人P・600m=14.30~14.50 |

|---|

【 上越・会津 <日光白根山> 】 ■ロープウェー駅~七色平~日光白根山~五色沼~弥陀ヶ池~七色平~ロ駅 |

登山日 2019.09.20 |

|---|

山頂から五色沼  日光白根山の周遊コース図 |

●先週の谷川岳に続いて、この20日にロープウェーのある「日光白根山」に行ってきた。ここも標高差600m位で、現在の体力に合いそうだし、消費税がらみで運賃が値上げされる前に二カ所ともこなす下心も。3連休前の金曜日なのに、晴れ予報のためか、ロープウエー乗り場前の駐車場は登山客の車が続々とくる。 ●ロープウエーの終点から正面に見える「日光白根山」の三頭の厳つい岩峰が見える。二荒神社から七色平まで遊歩道を行く。ここからは完全な登山道になり、始発のロープウエーに乗った登山者たちと前後しながら進む。白根山を西側に半周するようにいくつかの尾根を巻いていく。ガレ場を直登するようになると山頂に近づきく。山頂が見える最後の詰めの登りがつらい。登った山頂はすごい数の登山者でここでの昼食はやめにした。ただ360度展望は素晴らしい。 ●山頂から西側の尾根を下り避難小屋から「五色沼」に下った。静かな湖畔の風情、ここで昼食。「弥陀が池」に向かう。さすがに乗越の登りがきつくなった。池は五色沼より小さい。ここでも少し休み、人登りして、先ほどの七色平に下り、神社経由してロープウエー駅にでた。 ■コース・タイム (私の記録) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●昭和村・自宅=6.00-R・120-j丸沼高原・ロープウエー駅駐車場=7.20 ●ロープウェー駅P・2000m=8.30-(0.40)-七色平分岐・2100m=9.05-(1.40)-日光白根山・山頂・2577m=10.45~11.00-(避難小屋経由・1.00)-五色沼・2150m=12.00~12.30-(0.40)-弥陀ヶ池=12.55~13.10-(0.40)-七色平分岐=13.50-(0.30)-ロープウェー駅=14.20 |

|---|

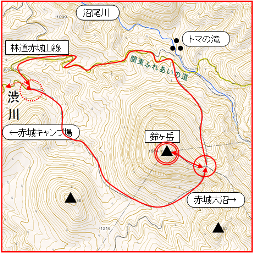

【 上越・会津 <谷川岳> 】 ■ ロープウェー駅P~天神平~谷川岳(往復) |

登山日 2019.09.13 |

|---|

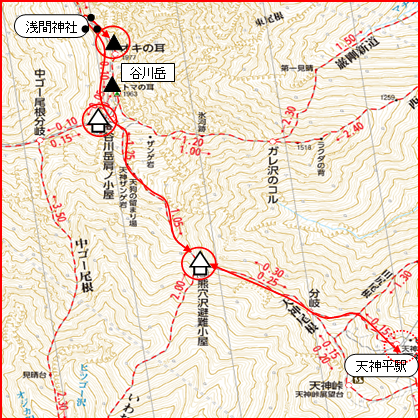

天神平・ロープウエー駅  谷川岳の・天神尾根往復コース図 |

●久しぶりの谷川岳である。西黒尾根が「体力検定コース」と決めているのだが、春の小野子山以来登っていないので自信がない。13日は天気予報で群馬・水上は曇りだが、新潟・湯沢が晴れなので思い切って決行する。6湯時に昭和村の自宅を出発、途中のコンビニの買い物を含めて、ロープウェー駅着が7時10分だった。8時始発まで朝食をとりながら待つ。観光バスが着いて団体の登山があるらしい。連休前日なのに結構な登山者の数だ。 ●コースは終始霧の中で展望は全くなし。ガイドにあるコースタイムにほぼ準じて上り下りできた。山頂のトマの耳、オキの耳は団体に占拠されているので、さらに先の神社(富士浅間神社・奥宮)まで昼食場を探して歩いた。結局この辺まで山頂からこぼれた登山者がいて、肩の小屋まで戻って昼食にした。帰りは岩場での渋滞が起きていた。ぬれていて滑りやすいので時間がかかるようだ。避難小屋からロープウェー駅までは雨になった。標高差600mの楽ちんコースだったが少し自信がついた。 ■コース・タイム (私の記録) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●昭和村・自宅=6.00-R・17-谷川岳・ロープウエー駅駐車場=7.10 ●ロープウェー駅P・1350m=8.20-(0.15)-田尻尾根分岐=8.35-(0.35)-熊穴沢避難小屋・1475m=9.10~9.20-(0.50)-天狗の溜まり場・1700m=9.55~10.10-(0.30)-肩の小屋・1900m=10.50-(0.15)-トマの耳・1963m=11.05-(0.15)-オキの耳山頂・1977m=11.20―(富士浅間神社往復0.40)―トマの耳=12.00-(0.10)―肩の小屋=12.10~12.20-(1.05)-熊穴沢避難小屋=13.25―(0.40)―ロープウェー駅=14.00 |

|---|

【 上越・会津 <高山村・小野子山三山> 】 ■ 緑の村・キャンプ場P~小野子山~中の岳~十二ヶ岳(往復) |

登山日 2019.05.30 |

|---|

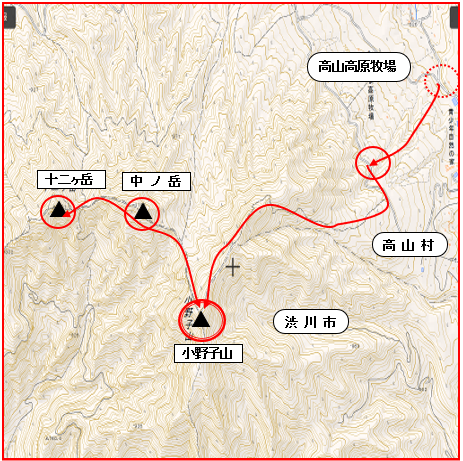

高山高原牧場  小野子山・山頂  中ノ岳・山頂  十二ケ岳・山頂  山頂から谷川岳連峰を望む  小野子山三山のコース図 |

■緑の村キャンプ場から小野子山 ●昭和村の自宅から高山村の緑の村キャンプ場(写真)まで、途中コンビニによって食料を買ってでも約一時間かからずに到着した。登山の用意をしつつ朝食を少々入れて、キャンプ場の駐車場をスタート(6.00)。キャンプ場の上に牧場が広がる(写真)。初夏の青空が広がる。 ●牧草地を上る道はなさそうなので戻り、左手を行くとフェンスが上に向かって続き、車の轍のある道が続く。道標もなく登山道らしくないが牧場上の展望台を目指して登る。朝露で靴やズボンの裾が早くも濡れる。牧場が眼下に広がりその先に「子持山」や「上州武尊山」の山並みが続く。久々の登山に心が浮き立つ。牧場の上端に着いたが展望台は見当たらず、舗装された林道に出た。左手に行くと赤芝登山口に出た(6.30)。 ●登りが続く。レンゲツツジの「橙色」が、木々の緑に映える。北側が開けた休憩ポイントについた。残雪の谷川岳と白毛門・朝日岳が見えた(7.30)。ゴヨウツツジの群生地への分岐点を右に進むも、最盛期は終わり、地面に花びらが散り広ろがっていた。きつい登りの先のなだらかな尾根筋に出てしばし歩くと「小野子山」に着いた(写真)(8.00)。展望は北側に少し、レンゲツツジが見事だ。 ■小野子山から中ノ岳十二ケ岳 ●山頂からは南へ下る明瞭な登山道もある。次のピーク「中ノ岳」への縦走は北側へ急な木の根のある嫌らしい斜面を下る。約180mの標高差を下った鞍部には高山村への分岐の道標があった(8.40)。ここから中ノ岳へは、下った分だけ登る。レンゲツツジと木々の緑が、そして爽やかな風がほてる体を優しく包む。山に戻ってきた…と感じる一瞬だ。鞍部から約30分かけて「中ノ岳」の山頂に着いた(写真)(9.15)。 ●山頂は木立の中にあり展望はほとんどない。ここにもレンゲツヅジが咲いていた。珍しい緑色の道標がある。静かだ。平日のせいか誰も来ない。この山頂から鞍部までは標高差130m位、やはり急だ。一五分で鞍部に着く。ここからは南側に小野上温泉駅への道が、北側に高山村への道が左右に分岐している。ここから「十二ヶ岳」の登りに入る。まさにギザギザの恐竜の背のような縦走路だ。10分ほど登ると山頂への「男坂250m」と「女坂470m」の分岐道標に出た(写真)。地図を見ると頂上直下が岩場混じりの急な登りを示している。登りは男坂を、帰りは女坂を行くことにする。約100mあまりの登りだ。急だが変化に富んでいてあまり苦痛には感じない。木々がなくなり明るい頂上に躍り出た(1000)。 ■十二ケ岳から緑の村キャンプ場へ戻る ●山頂で帰り支度をしていると、今日初めての登山者に会った。地元の人らしい。登山者と言うよりワンちゃんを連れた散歩の人という感じだ。軽く挨拶する。帰りは女坂を下る。途中から「小野上温泉駅」への道が分かれる。鞍部には15分ほどで着いた。ここで一休みして、これからの二つのピークの登りのため、行動食を補充した。久しぶりの甘納豆、チョコレート、ビスケットなど…毎週のように奥多摩や奥武蔵の山々を歩いた頃を思い出した。 ●中ノ岳・小野子山の登りに備えてようやくストックをだす。登りでは腕の力を使う分だけ脚力への負担が減るので楽人感じる。下りではバランスがとりやすく安全だと思う。登りでまた単独の登山者に会った。コース案内の時間より早く山頂に着いた(11.00)。相変わらず緑がきれいだ。休む間もなくまた下りに入る。鞍部にはあっという間について、最後の小野子山ピークへの180mの登りが始まる。ここでもまた単独の登山者に出会った。さすがに疲労感を感じるようになった頃、山頂に躍り出た(12.15)。 ■コース・タイム (私の記録) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●キャンプ場P・650m=6.00-(0.20)-展望台・800m=6.20-(0.10)-赤芝登山口・800m=6.30-(1.00)-ゴヨウツツジ群生地・1150m=7.30-(0.20)-小野子山頂・1208m=7..50~8.20-(0.50)-中ノ岳・1188m=9.10~9.20―(分岐から男坂経由0.40)―十二ヶ岳・1201m=10.00~10.20―(女坂経由0.20+分岐から50)―中ノ岳・1188m=11.30―(0.40)―小野子山・1208m=12.10~12.20―(1.40)―キャンプ場P=14.00 |

|---|

【 上越・会津 <赤城山群・船ヶ鼻(山)> 】 ■ 船ヶ鼻・登山口P~楢水コース~船ヶ鼻(山)~牛石コース~登山口P |

登山日 2019.01.14 |

|---|

船ヶ鼻山・登山口 .jpg) 楢水コースの大楢の木  船ヶ鼻(山)の山頂  下り・牛石コースの牛石  赤城山群・船ヶ鼻山のコース図 |

■船ヶ鼻山登山口~楢水コースの登り ● ●例によって、鐘を鳴らして動物に知らせる。ここから山道・登山道になった。さらに雪が深くなり、足跡も少なく薄く頼りなくなってきた。水場を過ぎると急登が始まった。見覚えのあるトラロープがあり安心する。雪面の足跡らしき「窪み」を頼りに黙々と歩く。寒いので休憩なしにひたすら歩く。日差しの当たる尾根筋に出た。その先に「七曲」の道標があった。大楢の木(樹齢百年以上)は七曲のジクザク道を樹々にある赤ペン頼りにあえぐが、我ながら耐久力があることに自信が持てる。大楢の木まで丸々2時間。休憩なしで登っているのにやたら時間がかかった。 ●ここから(標高1300m)は、山頂までなだらかな尾根道が続く。雪が一段と深くなり、足跡らしき「窪み」もおぼつかなくなった。記憶にある白樺の太い木が一本現れ、コース通りと安心する。ところがこの先、雪の同じような景色が続き、道標も赤ペンも見当たらなくなった。ただ、足跡の「窪み」は頼りないが続いており、鉄塔下から続く林道に出るまでルートをはずしたことに気付かなかった。林道に出て、その先に鉄塔が見えてミスに気がついた。結果的に、つつじ平へのルートは雪原のもっと右寄りだった。今まで続いていた道標や木々の赤ペンが見当たらなくなったことも、変だなと感じて気付かなければいけなかったのだ。2年間以上のブランクで山感が鈍っていたようだ。 ■林道分岐~山頂~鉄塔下(昼食休憩) ●帰りに辿るはずの牛石コースの林道に出たのだ。しかし不安だった自分の居場所がはっきりして安心する。鉄塔下まで動物の足跡しかない。疲れた体に最後の登りラッセルはかなりきつい。広場のベンチ(ツヅジ平らからの合流点)から山頂までは防火帯のような広い道を登る。ここも雪深い40~50cm]はありそうだ。 ●見慣れた山頂・1446mに辿りついた(12.10)。山頂の木々が落葉して、鈴ヶ岳の特徴ある山容が見えた。写真を撮って早々に立ち去る。先ほどの分岐に戻り、今日初めての休息、家で作ってくれたおにぎりとカップみそ汁で昼食。鉄塔の切り開きの先に沼田の市街や、雪をかぶった玉原の山並み、上州武尊山の山並みが見える。雪渡りの風が猛烈に冷たい。寒さに腰をあげ、わらび平から赤城の最高峰の黒檜山を見に寄った。その先に尾瀬方面の山々が広がっている。 ■山頂下の分岐から牛石コースで下山 ●登りはきつかった林道も自分の足跡をたどって半分の時間で下った。林道の合流点からはキャタピラの軌跡(スノーモービル?)があり、車の輪だちもあり、しっかり固められていて格段に歩きやすくなった。相変わらず動物の足跡が縦横無尽に林道を横切る。多分シカの群れの移動した後だろう、大勢の人のラッセルの後のような道筋がたくさんあった。兎やどんな動物かわからない足跡も沢山あった。まさに動物天国のようだ。植林された木々か?根本から1.5mほどネットが巻いてある。冬場、食べ物が少なくなって樹の皮をかじるのだそうだ。奥多摩でも見たことがある。畑の作物や草花、樹木の保護区域として柵やネットを張り巡らせている。鳥獣保護域から駆除域になりそうだ。そんなことを考えながら1時間40分で帰りのゲートに出て、駐車場に着いた。 ■コース・タイム (私の記録) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●船ヶ鼻登山口駐車場・900m(結婚の森)=9.00-(0.45)-幸福の鐘・1050m=9.45-(0.50)-七曲・1200m=10.35-(0.25)-大楢の木・1300m=11.00-(0.30)-白樺の木・1350m=11.15-(0.20)-林道合流点・1350m=11.35-(0.20)-鉄塔下・1425m=11.55-(0.10)-船ヶ鼻山頂・1466m=12.05-(0.10)-鉄塔下・昼食=12.15~12.30―(0.10)―林道分岐=12.40―(0.35)―牛石・1150m=13.15―(0.30)―1000m・地点=13.45―(0.35)―船ヶ鼻登山口駐車場=14.20~14.40 |

|---|

【 上越・会津 <赤城山群・鈴ヶ岳> 】 ■ 展望の丘~南周り~大タオ~鈴ヶ岳~大タオ~北周り~展望の丘 |

登山日 2018.06.02 |

|---|

南周り登山口(赤城キャンプ場先)  清滝観音の石碑  南北周りの分岐・大タオ  大タオからの急登…岩場が何ヶ所か  鈴ヶ岳の山頂  下り・北周り登山口  赤城山群・鈴ヶ岳のコース図 |

■赤城キャンプ場から南周りで大タオへ ●今日は早く目覚めて5時に出発。自宅の昭和の森から赤城IC(溝呂木)方面へ知ったる道を進む。二つ目の谷筋に降りて、深山集落の信号を左折、集落の奥のバスストップの先左の橋を渡る。後は山間部に入り舗装されているが狭い林道を進む。赤城キャンプ場(季節的に閉鎖中)の駐車場を過ぎて登りがきつくなると鈴ヶ岳の登山口にでた。この先にある展望の丘の周りに駐車スペースに着く(5.40)。 ●山の支度をして先ほどの登山口に戻る。晴天だが気温は寒いくらいだ。林間の荒れた登山道を進む。手前で見たとんがり山が「鈴ヶ岳」だとすると南周りの登山道行く感じがしない。疑うも道標に従い進む。日当たりが良くないのに白い花(後で調べたらクサタチバナという名前らしい)が咲き乱れていた。 ●日が射してきて辺りが明るくなると沢筋の水場に清滝観音の道標があり、石碑もあった(6.45)。ここは水場として使えそうだ。峠(大タオ)までさらに30分、先に山間の青空が広がっているのだが、くねくね道が続く。ここまでもだが道標がやたらと出てくる。特に迷うところでもないのに。しかも距離や時間の案内もない。ただ山頂とキャンプ場の方向指示だけだ。 ●やっと峠状の開けたところに出た(7.25)。ちょうど奥多摩の雲取山の「ブナ坂」に似た雰囲気のところだ。風か通り抜け心地よい。登山口からここまで所要時間50分と勘違い(実際は清滝観音まで50分)していた。なかなか峠に着かないのでいらいらしながら、ほとんど休みなしで登ってきた。とりあえずここでリックを下ろし、スポドリを飲みおにぎりを食う。今日初めての登山者に会う。大沼から縦走してきた人のようだ。挨拶するも無言、この後あった登山者も全員言葉なし。赤城山特有のルールなのかな? ■大タオから鈴ヶ岳往復 ●峠からとんがり山の急登を覚悟して登り始める。自然環境保全地域の案内板がある。木々はミズナラが主で他に白樺、岳樺の天然林だという。ブナはないらしい。アカヤシオやサラサドウダン、アズマシャクナケ、レンゲツツジが自生しているとある。登りが続きトラロープのある大きな岩場に出た。とんがり山は草山のイメージだったので驚いた。岩場が何箇所も出てくる。すると今度は平らな道が続く。下の昭和村から見ると典型的なとんがり・三角おむすび型の山容なのだが、別の角度からは山頂近くに平たい部分があるようだ。 ●途中の岩場から赤城山群の南側の山々が広がる場所に出た。ここからでは大沼は見えない。白いつつじの花(?)がたくさん落ちていた。多分シロヤシオの落花だろう。先ほどの無口の登山者が下りてきた。山頂は近いようだ。石碑が道の両側に見えたら山頂に出た。三柱の石碑が並んでいた。「鈴ヶ岳山神」とある。此の石碑の基礎に登り、背伸びして大沼方面(北方向)の写真を撮る。一番高い平らな山頂は黒檜山だろう。駒が岳への縦走路も見えた。沼田や谷川岳方面はわずかに見えるが期待しない方がいい。ここの山頂は岩がごろごろで腰を下ろす場もない。奥へ続く道を行ってみたが、別の石碑があっただけだ。残念ながら展望はこの季節は望めない。暑くなり虫が飛び交い始めた。早々に下りに入る(8.00~8.20)。 ●下りの途中、何組かの登山者とであった。挨拶するもみなさん無言。例の展望岩場で写真を撮る。駐車した展望の丘で見たとんがり山は、どうも鈴が岳ではなくすぐ隣の無名峰のようだ。岩場続きはなれていないので慎重に下る。登りと同じ時間をかけて大タオに戻った。ここでまた一休み。今度は挨拶してくれた登山者とであった。静かな時間が流れていく。 ■大タオから北周りで展望の丘へ ●峠から北周りのルートで下る。急な斜面が続き沢筋の荒れた道になった。引き続き情報の少ない道標が頻繁に出てくる。下りすぎではないかと思う頃、やっと回り道にでた。30分近く歩いたこのあたりやたらに大きな岩がある。不思議に思いながらさらに下ると人の話し声が聞こえた。車も見えた。関東ふれあいの道と合流する北周りの登山口に着いたのだ(9.30)。 ●話し声の主、2人は大きなマットを背負っている。デッキたわしを持っている。「ボルダリング」の練習に来ているのだ。先ほどの大きな岩が群立していたのがゲレンデだという。こんなところで「ようやるよ」と感心する。でかいマットが登って行った。奥多摩の御岳渓谷の岩場でも練習する人を見かけたことがある。アルパインクライムの経験者としては、外岩であるにしてもリードクライムもボルダリングも「遊戯」ぽくて私は好かないな。 |

|---|

【 上越・会津 <赤城山群・船ヶ鼻(山)> 】 ■ 昭和村結婚の森P~楢水コース~船ヶ鼻(山)~牛石コース~結婚の森P |

登山日 2018.05.27 |

|---|

登山口(昭和村・結婚の森)の東屋  幸福の鐘…林道の終点  七曲の急登を経て大楢の木  鉄塔下・つつじ平から昭和村・沼田市街  船ヶ鼻(山)の山頂  下り・牛石コースの牛石  赤城山群・船ヶ鼻山のコース図 |

■結婚の森=船ヶ鼻山登山口~楢水コースの登り ●18年の5月27日(日曜日)はこちら(昭和村)に来て初めての登山日となった。村ではハーフマラソンが総合運動場と望郷ラインを中心に行われる。私はもう走れないが、体を動かしたいと登山再開への思いを実現した。マラソンの交通規制のかかる前に登山口(赤城林間学校の先の結婚の森)へ向かう。 ●5.45に出て6.00ちょうどに、事前に調べておいた駐車場に着いた。登山カードを出して出発(6.15)に、昭和村の案内(略式地図)に従い登りは「楢水コース」をたどる。動物除けのゲートをへて林道を行く。緩やかな登りで歩きやすい。右手の展望が開け、大峰山と思われる山が見える。おむすび山(鈴ヶ岳)も見えた。長い林道歩きが続き間違いかと不安になる頃、幸福の鐘(命名のいきさつ不明)に着いた(6.45)。 ●鐘を鳴らして動物に知らせる。ここから山道・登山道になった。また簡単作りの鐘に出合う。水源と思われる青いシートを右に見て小さな沢(水場)を渡った。 ●ここから(標高1300m)は、山頂までなだらかな尾根道が続く。緑が耀いてとても気持ちがいい。途中で白樺の木が一本突然現れた。珍しく群生していない。 ■つつじ平~山頂~つつじ平(休憩) ●つつじ平から山頂まではわずかな距離だと略式地図にある。帰りに休憩することにして先を行く。道標から左手にやや下り次の尾根を少し登ると、牛石コースとの分岐・鉄塔下に着いた。送電の大きな鉄塔だ。ちょっとした広場でベンチもどきがある。山頂までは防火帯のような広い道をわずかに登る。 ●山頂1446mは木々の中にあった(8.15)。小さな祠もありしめ縄もあった。大沼まで3kmとある。展望はなくお参りして写真を撮って早々に立ち去る。先ほどの分岐に戻るとロードバイクの人に会った。林道を登ってきたという。つつじ平の展望を知らせたがついてこなかった。5分ほどで着き展望のきくところにシートを敷いた。カミサンの作ってくれたおにぎりを食べた。出かけ(5.30)に1個食べて、ここで(8.30)2個食べた。すごい食欲だ。スポドリも沢山飲んだ。 ●持っていった双眼鏡で昭和村を見たが、昭和ICの工業団地の建物や、沼田市街の「ヤマダ電機」の看板らしきものは見えたが確かではない。正面に子持山とその奥に連なる山々が見え、左手には伊香保温泉の町並みと榛名山の山群が見えた。沼田の奥の谷川連峰や上州武尊山は雲か霞みか、隠れて見えなかった。日曜なのに静かだ。昭和村のハーフマラソンはどうなっているのだろう。双眼鏡では視界に入ってこなかったし、それらしき応援の声も聞こえてこない。いつものようなガスコンロでラーメンといった昼の、山頂でのスケジュールがない。昼寝をしたくなるような心地よいひと時だ。山に戻ってきたことを実感する。 ●30分ほど休んで腰を上げる(9.00)。分岐に戻り鉄塔の下の道標の「わらび平」に向かう。先ほどとは反対側(赤城山群や尾瀬方面)の山並みが開けていた。残念ながらこの地域の山座同定は今はできなかった。 ■山頂下の分岐から牛石コースで下山 ●わらび平に蕨らしきものはなかった。その先道が続かず鉄塔下に戻る。先ほどのオートバイや自動車が通れる幅の林道が続く。登りで辿った尾根の北隣の尾根にそって作られた林道のようだ。9時を回って日向ではやや暑さを感じるようになってきた。そのせいかブヨがまとわりつく。防止で追い払いながら速足で歩く。林間に入ると急に涼しくなる。 ●30分ほどの林道歩きが続き、別の林道が交差する明るい広場に出た(9.35)。牛石の道標がある。平べったいやや大きめの石がある。牛の寝姿に似ていなくもない。ここからまた30分以上の林道歩きが続くようだ。もう少し登山道を開くとかの工夫があってもよさそうに思う(国有林だから昭和村では無理か)。 ●標高は1150mほど。下りこう配を意識させない。林道には車の輪だちはあるが草が生えて足にやさしい。車は全く通らず静かなものだ。春ゼミか、カジカか、鳴き声の合唱がつづく。遠い昔に辿った、奥秩父の千曲川源流の新緑の道を思い出した。独りで歩くなだらかな道は「思索のとき」をもたらす。やはりいつか歩いたような雰囲気の道だ。どこだろうか。深き森の幅広き道。…そうだ、北アルプスの上高地の横尾へのあの道だ。梓川から少し離れた道によく似ている。大正や昭和の初期、戦前の上高地のみちはこんな感じだったのだろう。登山道として中途半端な工作をするよりこのままでいいのかもしれない。 ●標高1050m、赤い打ち鐘が出てきて登山口まで1.8kmの道標がある(10.00)。のどが渇いて一休みする。11時までマラソンの交通規制があるので、時間合わせをする。ベンチなど一切ない。腰を下ろすのに苦労する。でも涼しいし静かだ。 ■コース・タイム (私の記録) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●登り…船ヶ鼻登山口駐車場・900m(No.1=結婚の森)=6.15-(0.30)-幸福の鐘・1050m(No.2)=6.45-(0.30)-七曲・1200m=7.15~7.20-(0.10)-大楢の木・1300m(No.3)=7.30-(0.30)-つつじ平・鉄塔・1415m(No.4)=8.00-(0.10)-船ヶ鼻山頂・1466m=8..10~8.15 ●下り…船ヶ鼻山頂・1466m=8.15-(0.05)-展望地(No.4)・1415m=8.20~8.50―(1.00)―コース分岐=8.55~9.00―(0.35)―牛石・1150m=9.35―(0.30)―No2地点・1000m=10.05―(0.20+0.10)―船ヶ鼻登山口駐車場・900m(No.1=結婚の森)=10.55~11.00~自宅・昭和の森・川額3716=11.15 |

|---|

【 上越・会津 巻機山・1967m 】 ■ 桜坂駐車場~五合目~避難小屋~巻機山~牛ケ岳(往復) |

登山日 (2016. 06.03-04) |

|---|

5合目への登り、目にしみる新緑のブナ林  5合目から大源太山(東洋のマッターフォルン)  6合目から天狗岩・・ヌクビ沢・割引岳  巻機山・山頂から朝日岳~谷川連峰  巻機山・分岐からゆったりとした牛ケ岳  牛ケ岳の下りから見た割引岳  巻機山・山頂から越後三山  巻機山・避難小屋  桜坂~巻機山(往復) コース図 |

●昨年の苗場山以来の越後の山、山頂からの展望は上越の谷川岳連峰、上州武遵、尾瀬の至仏・燧ケ岳、越後三山と360度、天気は予報通り、気温低めで快適な登山が楽しめた。 ■アクセス・清水集落から巻機山避難小屋へ ●関越道へ4時前に乗る(深夜割)。4時を過ぎると明るくなり始める。雲ひとつないよい天気になりそうだ。榛名山と赤城山の山々を左右に見ながら快適な走る。赤城高原SAでトイレ休憩、ついでに今日の昼飯のおにぎりなどを調達した。谷川岳の頂には雲が…。長いトンネルを抜けると湯沢IC、その先が下りる塩沢石打ICだ。6時を少し過ぎる。清水集落まで約30分、桜坂の駐車場に6時半についた。もう半分ぐらいの車があった。登山届を出して6時40分スタート。 ●写真でよく見ていた、案内や警告の看板や道標が並んでいる。登山道はオーバーユース(百名山のせい?)気味に掘りこまれ、ゴロ石や粘土道で歩きづらい。ただこの季節、ブナの新緑が展望のない登りを慰めてくれる。4合5勺すぎのブナ林は秀逸だ。写真に撮る。5合目の展望地から、東洋のマッターフォルンといわれる「大源太山」が見えた。2007年6月に旭原から登り、七つ石小屋山を経由して下っている。山頂直下の登り降りが険しかった記憶が。 ●この5合目から6合目にかけて、尾根筋の明るいなだらかな登りが続く。ここでも浅い緑のブナ林が続く。水1.5Kg、寝袋やガスコンロの10Kg超のザックはこのへんまで来るとさすがに重く感じる。6合目標識点からは天狗岩・ヌクビ沢・割引岳とおなじみの展望が開ける。誰もが感動するのか、同じ写真になる。足元の登山道にはピンクの「イワカガミ」と薄ムラサキの「タテヤマリンドウ(?)」が咲いていた。 ●7合目は標識がみあたらない。地図には「7合目物見平」とあるが、樹木のないガレ場=標高1565mの辺りかと思う。此の先、ササの枝・根元が登山道を覆い歩きずらい登りが続く。小さな踊り場で一息つくと、大源太山、七ツ小屋山の山並み、その奥に谷川岳から茂倉岳への尾根、さらに奥に万太郎、仙ノ倉山と山並みが続く。ふもとには石打のスキー場の山肌が見える。8合目の標識からはガレ場に木道が整備され、周囲の植生が養生されている。つらい登りが前巻機(ニセ巻機)まで続く。見上げる空の色は紺碧というのだろう。 ■避難小屋から巻機山・牛ケ岳へ ●11時過ぎに前巻機に着く。正面の谷川連峰は変わらず、左手に、ここ巻機山から尾根続きの朝日岳や笠ケ岳のピークが現れた。足元の木道の先に避難小屋の屋根がみえ、その先に二段の登りがあり、山頂がどこだかわからない、たおやかな「巻機山」の山並み(御機屋と右手に最高点)が横たわる。小屋で泊まりの荷物を置いて再出発、12時に山頂表示のある「(地図で言う)御機屋」に着いた。何人かの登山者が食事していた。 ●地図では最高点は右に10分とある。木道伝いにいくつかの池塘を通って約20分ほどでケルンの最高点(表示はない)に着いた。休まず牛ケ岳を目指す。途中、朝日岳への縦走路の分岐があった(無雪期は薮漕ぎの続く難所だという)。牛の首、馬の背などと例えられるまあるい緩やかな尾根を登る。先ほどの最高点から30分ほどで山頂らしきところに着いた。 ●登山道の行き止まり、その先の芝のある広場に出て昼食にした。正面に越後三山(駒ケ岳・中岳・八海山)がその山容を見せる。荒沢岳や平ケ岳、さらに会津駒ケ岳も見えるはずだが、どの山か山座同定できない。尾瀬の燧ケ岳・至仏山はあれだろうと目星がついた。ご夫婦らしき二人連れが到着した。展望を楽しみきって、12時50分に山頂を後にした。 ●計画ではあす予定している、山容がきれいな「割引岳」にも登ろうと戻りを急ぐ。30分ほどで誰もいない分岐「御機屋」に戻り、割引岳側に少し下る。先ほどの「牛ケ岳」や「巻機山・最高点」のゆったりとした山容が見え、さらに越後三山のどっしりとした山群が存在感を際立たせていた。木道を下ると雪渓が現れトラバースのトレースがかすかに残っている。ステップを切りつつ渡る。その少し先にさらに急こう配の雪渓が現れ、こちらはトレースの跡がなく断念する。登れないことはないのだろうが、疲れているうえ一人なので慎重(臆病?)になる。事前の調べではアイゼンは不要とあったのだが…。 ●もう一度分岐に戻り、後は小屋に戻るだけなので、持参のウイスキー水割りをちびちびやる。天気はいいし展望も抜群…一人至福の時を過ごす。日帰りの計画ではこうはいかなかったはず。3時着を目指して下り始める。 ●小屋に戻ると、今般の仲間は、テント泊の青年(単独)、小屋泊まりの二組のご夫婦、そして私だった。年配のご夫婦は、旦那が私と同い年、この辺り上越の山にかなり詳しい。奥さんは写真趣味。若い方のご夫婦(Mさん)は、50才代の仕事現役、それでもお二人でかなりの山登りをされている様子。飲みながら、私が計画している「会津駒ケ岳」の話を聞く。皆さんとの山の話は尽きない。うす暗く寒くなって小屋に入る。 ●スマホの音楽を聴きながら、チーズクラッカーをつまみながら、ウイスキー水割りをちびちび飲みながら、相変わらずのグリコの牛丼を作る。あっという間に食べ終わる。ふもとの魚沼方面の集落の夕日が美しい。都会では見えない星が輝く。朝か早い分、早々に眠くなる。夜中に何度も目が覚める。明け方近く、ものすごい寒さで目が覚める(ここ数日昼間も気温が低かったせいかな)。 ■避難小屋から桜坂Pへそのまま下山 ●朝、御機屋へ登って日の出を見ようと思っていたが気合が入らず断念、Mさんご夫婦は登りに行った(割引岳へ行ったのかしら?)。朝はラーメンライスで腹を満たす。Mさんご夫婦が戻らない様子なので、挨拶せずに下ることに。5時45分、前巻機への木階段を登り始める。振り返ると巻機山・最高点への尾根を行く2人の姿(たぶんMさんご夫婦)が見えた。 ●朝日に浮かぶ谷川連峰の山々を正面に見ながら8合目へ下る。車中泊か早出の登山者数人ともうすれ違う。7合目・6合目とさらに登山者が増える。土曜日だし百名山だし当然なのか(雲取山よりすごい)。重装備(テント泊・小屋伯…満員になるな)の人も多い。5合目では団体さんにも合う。涼しいうちにとあまり休憩もせず下る。緑があふれるブナ林を最後に楽しんで駐車場に着いた。満車になっていた。 ■あとがき ●時間に余裕があるので日帰り温泉(駐車場の管理人さんに教わる…金城の里?)を考えるも、金がない(万札のみ)。しかも寝不足なので、帰りの車の居眠り運転が怖い…と諦める。タオルを濡らして体を拭いて少しさっぱりする。ただ、時間があるので、12時ま17号国道を行ける所まで走ることにする(下のほうが眠くならない…節約にもなる)。ブラックコーヒーを買う。 ●今回残念なことは、「割引岳(われめきたけ)」は二番目の雪渓がノー・トレースで、アイゼン持参せずで断念(後に小屋で話し合った若者がステップを切って登ったという)、さらに、池塘付近で「水芭蕉」が残り咲いていたのに見逃したこと(あとで話に聞いた)。 ■コース・タイム (私の記録) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●1日目…桜坂駐車場(700m)=6.40-(1.15)-5合目=7.55~8.10―(0.45)―6合目=8.55~9.05―(1.45)―8合目=10.50―(0.25)―ニセ巻機山=11.15―(0.15)―避難小屋=11.30―(0.40)―巻機山(1967m)=12.00~12.10―(0.10)―最高点=12.20―(0.30)―牛が岳(1962m)=12.50~13.10―(0.30)―巻機山=13.40―(割引岳向うも雪渓で撤退・14.10戻る)―避難小屋=14.45(泊) ●2日目…避難小屋=5.45―(0.15)―ニセ巻機山=6.00―(1.30)―6合目=7.30―(0.40)―5合目=8.10~8.20(1.00)―桜坂・駐車場=9.20 |

|---|

【 上越・会津 <谷川・白毛門> 】 ■ 土合~松ノ゜木沢ノ頭~白毛門~松ノ木沢ノ頭~土合~谷川温泉 |

登山日 2014.10.25 |

|---|

松の木沢の頭から谷川岳・一の倉沢  松の木沢の頭から白毛門山頂を望む |

●OBとして所属している山岳会の、恒例の秋山行が谷川温泉のペンションをベース行われるということで、前日(土)に土合橋から「白毛門」に登ることにした。7年前の春5月にここ白毛門を往復、4年前に谷川連峰馬蹄形縦走の後半でここを通過している。無料の駐車場=登山口が標高≒700m、白毛門山頂が1720mなので標高差1000mの登りとなる。 ●東黒沢を渡り急な登りが約1時間ほど続く。露出した木の根を手繰る様な登りだ。1100m位から傾斜が緩み、湯檜曽川の対岸のマチガ沢・西黒尾根・一ノ倉沢が、紅葉の木々の向こうに見えてくる。雲一つない晴天で一の倉の岩壁に日が差し込んでいる。東黒沢の尾根筋の紅葉も今が盛りだ。勾配の緩い尾根筋をしばしで、鎖やトラロープのある岩場が出てきた。 ●二度ほどの休みを入れて2時間半過ぎにやっと松ノ木沢ノ頭に出た。正面に谷川岳の双耳から一の倉岳、茂倉岳と谷川連峰が連なる。北側にこれから辿る白毛門へのいくつかのピークが続く。ここ数週間、緩んだ朝トレしかしていないしっぺ返しが来る。気力を振り絞って、1時間余りかけてやっと山頂に着く。北に笠が岳や朝日岳の手前の大烏帽子のピークが広がる。 ●山岳会の仲間が「松ノ木沢ノ頭」まで登るとの事前情報を得ていたので、12時頃に着きたいと山頂を後にする。展望を楽しみながら12時半まで待ったが来ないので下りに入る。鎖の岩場の下で仲間と出会った。私は先に下ると告げ、何度かの紅葉観賞の休みを挟んで下った。下りも2時間近くかかった。仲間もまもなく降りてきた。仲間の集合する谷川温泉のペンション・セルパンに向かった。 ■コース・タイム (私の記録)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●土合先・駐車場=7.00-(2.45)-松ノ木沢ノ頭=9.45~10.00―(1.00)―白毛門(1720m)=11.05~11.30―(0.40)―松ノ木沢ノ頭=12.10~12.30―(1.50)―駐車場=14.20~谷川温泉 ●谷川温泉・ペンションセルパン(登稜会OBOG会) |

|---|

| 【 上越・会津 <越後・八海山> 】 ■ロープ駅~女人堂・千本檜小屋~不動岳・白河岳~う回路~小屋~ロープ駅 |

登山日 2013.07.02 |

|---|

ロープウェー駅から八海山の全貌  八峰の不動岳・山頂の像や祠・鳥居  薬師岳から千本檜小屋と地蔵岳 |

■ロープ駅から女人堂・千本檜小屋まで ●自宅を4時少し過ぎに出る。関越を駒寄で出入(早割)、霧の「水上」からトンネルを抜けると晴れ間の「湯沢」だ。六日町(通割)で降りて八海山ロープウェーを目指す。7時少し前に駐車場に着いた。8時20分始発まで、朝食のラーメン餅を作り食べる。眼前に八海山がその全貌と右端に八峰のギザギザを見せる。 ●平日なのに始発間際には、白装束の山伏風の信者や一般の登山客が大勢になった。頂上駅から少し登ると避難小屋と、八海山の遥拝場があった。安全祈願して女人堂を目指す。20分で四合目半、さらにアルミ梯子が出てきたり、残雪を踏みぬいたりして、40分で女人堂についた。ここで一休み、ここまで高低差はさほどないが、この季節、風がないとさすがに暑い。 ■千本檜小屋から八峰(白河岳まで) ●正面に薬師岳か、千本檜小屋までのキツイ登りが立ち塞がる。女人堂からは登り一方となる。霧が漂うのだが、昨日の雨で道は滑るしブヨが付きまとう。大きな雪渓に出会う。正面の尾根筋の肩まで続いている。登山道が削れてトンネルのようになっている。鎖場が現れ小屋まで13分の札が。ここを抜けると明るい稜線に出て、「薬師岳」の祠や鳥居、修験者の像の場所に出た。千本檜小屋がすぐだ。小屋先から八峰の岩場・鎖場が始まる。霧が流れ見通しはない。 ●う回路を分けてロープの登りで最初の「地蔵岳・1707m」に。さらに岩場・鎖場を登ると「不動岳」に出た。像や祠、鳥居がある。先に鋭い岩峰(五大岳)が見える。長い鎖のトラバースをこなすと無名峰(七曜岳?)に出た。霧が深く、期待していた駒ヶ岳や中岳は全く見えない。狭い岩稜線が続き「白川(河)岳=釈迦ヶ岳?」に出た。もう12時を過ぎているのに、摩利支岳・剣ケ峰・大日岳の三峰を残している。残念だが、何も見えない天候と帰りの時間を考え、この下のう回路から、千本檜の小屋に戻る決意をする。 ■う回路から小屋・女人堂・ロープ駅 ●う回路への下りは残雪があり誰も通過していない。ステップを切りながら慎重に下る。Webにはう回路の方が難しい…との書き込みもあった。確かに、続く幅狭いトラバースや、崩壊しつつある残雪の横断、下りの岩場・鎖場など、緊張を強いられる。ただ、この季節の高山植物(イワカガミ・アカモノ・ウラジオヨウラクなど)や、足元から広がる魚沼の田園風景が和ませてくれる。しかし、この八峰の「岩質」は変わっている。北アや谷川の岩場とかなり違う。砂岩に玉石を練りこんだ感じの岩肌だ。 ●小屋に13時過ぎに着いた。白装束の信者が沢山休んでいた。これから「不動岳」を往復するという。この小屋どまりの人が多いようだ。上空に青空が広がる。だが、駒ヶ岳の頂きだけは雲に隠れている。10分ほど休んで下りにかかる。女人堂まで40分ほど、陽が照り始め、蒸し暑さも加わり、下りなのに体力を奪う。途中、長い雪渓の下で、冷たい水を飲み、顔を洗い頭を冷やす。女人堂から50分ほど、傾斜の緩んだ道をのんべんだらりと歩く。15時20分のロープウェーで観光客と一緒に駐車場まで下った。 ■コースタイム(私の記録)………… ●ロープ頂上駅=8.30-(0.20)-四合目半=8.50-(0.40)-女人堂=9.50~10.00―(1.00)-千本檜小屋=11.00~11.10―(1.00)―白河岳=12.10―(0.10)-う回路降り口=12.20―(0.50)-千本檜小屋=13.10~13.20―(0.40)―女人堂=14.10~14.20―(0.50)-ロープ山頂駅=15.10 |

|---|

| 【 上越・会津 <尾瀬・燧岳> 】 ■ 大清水~尾瀬沼~北湖岸~竜宮~東電小屋~燧岳~尾瀬沼~大清水 |

登山日 2011.09.13-14 |

|---|

尾瀬沼から燧岳(湖面に逆さ燧岳)  尾瀬沼ビジターセンター  尾瀬ケ原・竜宮への道から燧岳  東電小屋への道・ヨッピ橋  燧岳登りから尾瀬ヶ原と至仏山  燧岳(柴安嵓)山頂・記念撮影  爼嵓の山頂から尾瀬沼の全貌 |

●2007年10月、鳩待峠・山の鼻から登った「至仏山」で見た、尾瀬ヶ原とその先の「燧岳」の素晴らしい景観に感動し、ぜひ登ってみたいと思い続けていた。今年、都岳連から尾瀬の山小屋(尾瀬林業)の割引券を貰い、この機会に実現しようと決意していた。割引期日は過ぎてしまって、飲み代を浮かす事はできなかったが、初めての尾瀬沼から、「逆さ燧岳…写真」を見ることの幸運に恵まれ、秋の気配を感じさせる草原を横切り、有名な「ヨッピ橋を渡って、(今年色々あり何かと話題になった東京電力≒尾瀬林業の)東電小屋に泊まり、翌日に目的の「燧岳」に登ることができた。 ■1日目…大清水~尾瀬沼~湖岸~見晴~竜宮~ヨッピ橋~東電小屋 ●4時過ぎに、関越に乗り「駒寄」で出入り(早割)、赤城高原でそばを食べてトイレ、沼田ICを6時過ぎに出た(通割)。戸倉から「大清水」まで直進、沼田から約1時間、7時過ぎに駐車場に着いた。 ●登山スタイルに変身して、登山届の出すところがなくウロウロ、7時30分に出発。車両通行止めの林道を身体の調子を聞きながら歩く。陽射しでは標高1000m越えでもさすがに暑い。1時間かからず「一ノ瀬」の休憩所に着く。今日は休みか無人、冷たい水で汗を拭く。かなり重装備の若い登山者が追いつく。今日、燧岳に登り尾瀬ヶ原の見晴でテントを張るそうだ。大清水から水場の休みを入れて約1時間少しで「三平峠=標高1762m」に着いた。木道を下り尾瀬沼に着いた。 ●尾瀬沼で燧岳(と湖面の逆さ燧岳)を撮影した。ここからビジターセンターまで20分、二列の木道が走る尾瀬らしい風景を行く。VCと長蔵休憩所には大勢の登山者がいた。沼の南岸は通行止めで北湖岸を1時間ほど歩く。燧岳の麓を歩く感じで色々な表情が見て取れる。湖尻で休憩・軽い昼食にした。ここから尾瀬沼を離れて、尾瀬ヶ原の見晴まで山深く入る。木道はなくなり山道が続く。風がなくなるとこの標高(≒1500m)でも暑い。見晴の手前で、明日登る「燧岳・見晴コース」の分岐にでた。10分ほどで小屋の多い「見晴」に着いた。 ●ここまでくれば先行きの時間予定が見える。弥四郎小屋前のベンチに二組の御夫婦が休んでいた。後は尾瀬ヶ原散策だけなので、私もゆったりする。尾瀬ヶ原の草原・湿原の先に「至仏山」が見える。「山の鼻」から見た山容と随分と違う。左手に富士見峠、右手に景鶴山と峰が連なり、山々に囲まれている。 ●20分ほど休み、竜宮十字路・ヨッピ橋を経由して東電小屋に行くことにする。至仏山を先に見て、燧岳の三つ頭を振り返って、足元の湿原に「リンドウ」や草紅葉を見て、写真を撮りながらのんびり歩く。計画したのだから当然だが、久しぶりのユックリで和む。竜宮小屋先の十字路でまたのんびりして、ヨッピ橋へ向かう。この辺は草紅葉が濃くなってきている。ヨッピ橋にも観光客(鳩待峠ので車で尾瀬ヶ原を周遊する人)が結構いた。下の川の水量に驚いた。 ●東電小屋には15時に着いた。泊まり客は3人とのことで6畳の個室になった。さっそく風呂に入り冷えたビールを頂く。朝早かったせいか結構疲れが来た。夕食に今度は生ビールジョッキを頂く。若い女性と、私より2つ上の男性、そして私、山の話をしながらひと時を楽しんだ。小屋は標高1400mほどだが、夜は毛布だけで済んだ。 ■2日目…小屋~見晴新道~燧岳~長英新道~尾瀬沼~大清水 ●昨日、今日の朝食(6.30)を弁当に変えてもらい早出(4.30)する。足元を照らしながら木道を歩く。まだ深い闇と、風のざわめきに、恐れを抱く。月が天空に霞んでいた。見晴へ行く分岐から、燧岳の山辺が少し明るくなってきた。見晴で水を汲んで分岐を目指した。見晴の小屋の間の木道を進む。もうランプなしで歩ける明るさになった。 ●5時30分に見晴新道分岐(標高1500m)に着いた。ここから3時間15分で燧岳山頂(標高2356m)とガイドにある。初めはなだらかな林間の道を行く。沢状の岩の多い道に変わり登りも徐々にきつくなる。途中、小屋の用意してくれた朝食弁当を食べる。梅干し入りのノリ巻きおにぎりに、漬物で一つ食べる。いつものようになかなか入らない。7時30分に標高2000mを超える。樹間の先に尾瀬ヶ原に漂う霧と、その上に「至仏山」の稜線が見えた。 ●岩場を超えると尾根筋に出た。赤ナグレ岳が右手に続き、左手に柴安嵓への登りが続く。明らかに森林限界を超えハイマツと岩混じりになった。爼嵓も同じ高さに見える。霧も晴れしっかりと尾瀬ヶ原と至仏山と左右の山々が眼前に広がる。以前、至仏山の登りから見た尾瀬ヶ原と燧岳と、ちょうど逆に見ていることになる。昨日巡った尾瀬沼も眼下に見える。久々に快晴に近い天気に感謝。 ●8時40分、柴安嵓=燧岳に着いた。ほぼガイドの予定通り、途中の休みを入れての時間なので上出来といえる。早朝の涼しさのせいもある。まもなく御夫婦と思われる男女が々コースで追いついてきた。山頂からは尾瀬ヶ原の守護神のように、至仏山をはじめとする山々が囲む。その先に見覚えのある上州武尊山の連なりが見える。ただ、残念なことにこの天気でも、谷川連峰や巻機山・越後三山、平が岳など雲間にあり山容が判然としない。 ●隣の爼嵓の山頂に登山者がいるのがわかる。9時丁度に出発、いったん50mほど下りまた登り返す。20分で山頂だ。こちらは祠があるだけで山名道標はない。尾瀬沼はこちらの方が見栄えがいい。私とは逆の、長英新道からの登山者が大勢いた。爼嵓から熊沢田代・広沢田代の湿原が見える。こちらも結構な登りなのだ。遠く見える道は「御池」か。その先に「会津駒ケ岳」が雲を抱いて見えた。その右手の山は、遠くに見える山は?。さらに右手に連なる山は日光連山か…この辺の山座同定は全く出来ない。 ●9時30分下山開始。山頂からは急な下りが続き、9時50分、ナッデ窪への分岐を過ぎ、ミノブチ岳の展望台に着く。ここが、燧岳・尾瀬沼の見納めとなる。ここにいた御夫婦に写真を撮ってもらう。10時10分、この素晴らしい展望にお別れする。柴安嵓の登りは、V字型の沢筋の岩がゴツゴツした歩きづらい登りがほとんど稜線直下まで続いた。長英新道は、登山道の土が、歩き過ぎか、降雨の水路になっているのか、これもU字にえぐれ、滑りそうで歩きづらい。この辺はまだ補修されていなかった。ただ下の方から補修工事が始まっていた。標高が1800mぐらいからか、傾斜が緩み深い森林の中を黙々と歩く感じになった。丁度登りの1500mから1700m位の勾配と同じようだ。尾瀬沼の湖畔の分岐(長英新道登山口)には12時少し前に着いた。ガイドで1時間40分とあるがここは少しオーバーした。 ●15時には大清水を車で出たい…この期待を時間的に逆算して、尾瀬沼VCで水汲みして通過する(12時10分)。尾瀬沼とお別れの三平下までは20分、燧岳の山容にお別れだ。今日は湖面がさざなみ、逆さ燧岳は見れなかった。三平峠への最後の20分登りはさすが疲れが出て辛かった。峠に13時10分前、何人かの人が休んでいた。 ●三平峠から一之瀬まで、最初はなだらかで快適な木道が続き、尾根筋から谷へのジクザグの急な下りが続く。途中の水場で一息つき、50分ほどで一之瀬の休憩所に着いた。今日は営業していた。ここからは林道、疲れた足を引きずりながら、また50分ほど暑さを感じながら歩いた。いつものことながら「とどめ」の林道歩きは長い。15時に20分ほど余して大清水の駐車場に着いた。駐車料金2日分を支払い水場を借りて身体を拭く。車で着替えてさっぱりして車中の人になった。 ■まとめ ●07年以来の尾瀬だ。燧岳・尾瀬沼を登り訪れる念願がかなった。予想より気温が高く、初日に燧岳に登らず、翌日早朝にしたのは正解だった。心配していた体調はまずまず。いつもの、登り始め時間は快適なのだが、その先の1~2時間はどうしても休み休みになってしまう。それでもガイド時間の範囲で登れた。そろそろ自信を取り戻してもいいのかな。いい山行だった。 |

|---|

| 【 上越・会津 <谷川岳> 】 ■ ロープ・駐車場~巌剛新道~ラクダの背~一の倉沢~ロープ・駐車場 (~谷川岳~天神平~) |

登山日 2011.07.17 |

|---|

巌剛新道・見晴台手前からマチガ沢  谷川岳・オキの耳で登頂記念 |

●今年は梅雨明けが早く、私の誕生日(7/15)にはすでに35~36℃の熱暑が続いている。海の日が絡むこの三連休に娘一家が、7月生まれの私と孫の誕生祝いを兼ねて来てくれた。ついでに、かねてから約束していた、息子(娘の旦那)の希望の「百名山の谷川岳」に登ろうと、中日(17日)一緒に出かけた。 ●この季節、暑さ対策の装備品はもとより、コース選びも大事で、森林帯のある西黒尾根を敬遠して巌剛新道にしたのだが、結果として良かったのだろうか? ●7時20分にはマチガ沢・巌剛新道の登山口に到着、涼しいうちに、標高1400m超の「ラクダの背」まで登れればと思う。今回は彼を先に行かせる。39歳の彼と69歳になった私、体力の差は情けないほど歴然としていた。しかも、沢筋コースなのに、風がなく、蒸し暑さに最初から大汗をかいて消耗する。。登山口から展望台までの1時間でも、彼を何回も待たせることになり、単独で山頂まで行くように伝える。何箇所かある岩場・鎖場に注意するように…。 ●私がラクダの背に着いた時、彼はすでにここから見える西黒尾根の最上のピークを登っていた(双眼鏡で確認した)。このペースなら11時には楽に谷川岳・トマの耳に着くはずだ。私の調子だとここから2時間かかり、12時過ぎになりそうで、やはり断念。私は少し休んで、また巌剛新道を下った。 ●マチガ沢から一の倉沢へ林道を歩き、出合からそそり立つ岩壁群を眺めて、若い時の自分を思い出した。昼のおにぎりを食べてのんびりする。連休なのでさすがに観光客が多い。この出合いだけで50人以上いる。彼のペースを考え、予定より1時間早い14時前に駐車場へ戻る。 ●彼は、私の想像したペースで谷川岳・双耳に登頂し、下りも順調で14時はロープ駅に着いたようだ。ただ、予想外の混雑の待ち時間と、停電などで駐車場に戻ってきたのは15時近くになっていた。とにかく二人とも暑さ負けしないで、無事に戻れて何より。 |

|---|

| |

【 上越・会津 <上越・国境稜線縦走> 】 ■ 天神平~谷川岳~大障子小屋~万太郎山~仙の倉山~平標山~駐車場 |

登山日 2010.08.05-08.06 |

|---|

天神平  谷川岳・肩の小屋  小障子の頭から避難小屋を望む  大障子避難小屋・独り占め  霧深い万太郎山・山頂  キツイ登りのエビス大黒の頭  仙ノ倉山かと思う  仙ノ倉山の手前から平標山  仙ノ倉山・山頂  平標山・山頂 |

■1日目…ロープ駅~天神平~谷川岳~オジカ沢の頭~大障子小屋 ●前回の谷川岳・馬蹄形縦走と違い、国境稜線の縦走は、登山口と下山口が異なる。色々考えたが「車利用」はかなりムリがあり、公共機関利用で計画した。行きは上毛高原まで、帰りは越後湯沢から新幹線を使うという豪華さ。但し、交通費はえらく高いものについた。上毛高原からはロープウェー駅まで直通バスが接続していた。水上駅から大勢が加わり、見なれた道をバスで走る。8時45分に着いた。 ●天神平には9時、シャツを脱いだりモタモタして15分過ぎに歩き始める。テレビスタッフの風情の人たちが白毛門の山々を写していた。天神平はまだ青空が広がり、これからの暑さを予感させていた。田尻尾根の分岐など、見なれた道標をガイド時間通りに過ぎ、ほぼ予定通り避難小屋に着いた。中には大勢が休んでおり、外の方が涼しい。平日なのに結構人が多い。夏休みなので小中学生連れの夫婦も何組か見られた。若い人たちもいたが、その他大勢は中高年たちだった。 ●小屋を過ぎて森林限界が近づいてくると、霧が流れるようになった。風が加われば、暑さは和らぐ。ここから天狗のたまり場まで1時間、天神ザンゲ岩まで1時間と、ガイドのタイムや前回の時間より暑さと荷の重さ(今回は13㎏)で、さすがに余分にかかった。 ●肩の小屋の下の、前回は豊富な雪田だったところが、雪が全く消え、つらい階段が出ていた。もう12時を過ぎており、早出の日帰り組はどんどん下ってくる。やっと肩の小屋の広場に出た。何回も登っているトマノ耳・オキノ耳は、ガスッているし時間的にも厳しいので今回はパスした。小屋の管理人(馬場)さんに、大障子避難小屋や水場の様子を聞いて、問題なし、とのことなので12時40分に出発する。国境稜線は、ここから万太郎山(かつて吾策新道から往復している)までと、万太郎から仙の倉山(ここも元橋から平標山経由で往復している)が未踏の領域となる。小屋前のベンチで少し腹ごしらえした。 ●肩の小屋からオジカ沢の頭を目指す。霧に巻かれた尾根を下ると、お花畑が出現した。ここは人の知らない秘密の花園だろう(小屋から10分ほど下ったところ…花の写真の半分はここで写した)。霧の尾根筋を歩く。時折、俎嵓(まないたぐら)や天神尾根、分け入る谷川南面の沢(オジカ沢・ヒツゴー沢)が、霧の切れ目に広がる。人が通らず下草・笹の切り開きがされていない。水滴で下半身がぐっしょり濡れる。しかも足場の濡れた下りで疲れがどっと来る。ほどなく中ゴー尾根の分岐に出た。霧が晴れて尾根筋が見えた。 ●尾根の分岐から、なだらかだった国境稜線が痩せて、岩ゴツの険しい道筋となり神経を使う。霧が深く両側の谷筋が見えず高度感がないのが救い(残念?)。稜線を伝う強い風(霧の流れ)にバランスを崩す。途中、岩尾根で、草刈り機で切り開き作業をしている人に出会う。何年か前、万太郎山の登りでも出会ったことがある。お礼を言って先に出る。そこから先は、さらに笹が深くなり腰を越える深さとなる。 ●道は狭く厳しくなったり、穏やかに広がったりと変化が激しい。天気も急に日差しが出たり、瞬く間に霧に包まれたりと、こちらも忙しい。そろそろ体力的にもしんどくなってきたころ「オジカ沢の頭」に着いた。細長い道標のみの頂きだった。すぐそばにカマボコ型の避難小屋があった(狭苦しくせいぜい3人…きれいではあったが)。オジカ沢の頭から下りに入ると、霧が部分的に晴れて、稜線がなだらかに下りながら続いているのが見えた。また霧の中に入る。 ●しばらくすると、突然大きなピークが眼前に現れる(小障子の頭)。これを越えると、またなだらかな尾根が広がり、その先に今夜泊まる「大障子の避難小屋」が見えてきた。さすがにホッとした。15時30分に小屋に着いた。ドアを開けると「ムッ」とする。中はこぎれいで10人近く泊まれる広さ。この日は私ひとり占めできるだろうか。 ●とりあえず荷物を置いて、水場に行く。笹中の道を下り、ガレ場に出る(ガイドで道悪しとある)。10分余りで水音が聞こえ、水場に出た。結構な水量だ。思いっきり飲み、顔や頭を洗う。雷がして大粒の雨が落ちてきた。3.5Lの水を確保して小屋へ戻る。 ●小屋にはやはり誰も着いておらず、今宵はまた独りぼっちの宴になる。新品のマットが調子いい。さっそくウイスキーの水割り、かきピーとさんまかば焼きの缶詰がつまみ、食事は牛丼、外はまだ明るい。明かりとりや換気のために開けてあるドアから、谷川岳・オジカ沢の頭(トマノ耳・オキノ耳はちょうどオジカ沢の頭の陰になる)に続く尾根シルエットとなり浮かび上がる。夜の帳が下りる。 ■2日目…大障子小屋~万太郎山~仙の倉山~平標山~バス停 ●夜中の12時ころに目覚める。まだコップにウイスキーが残っているのに寝込んでしまったようだ(8時前?)。小屋前で放尿、山々はまだガスの中、天空には月と星が見えていた(天気を期待)。3時少し過ぎに起きて朝食(ラーメン+切り餅)の用意をする。やはり流動食に限る。若い時の山岳会時代を思い出した。独り住まいのせいか荷物を広げてしまい、片づけに時間がかかった。 ●充分明るくなった4時40分に出発。天気は期待外れで深い霧に包まれている。気温は20度少し、涼しいというよりやや寒い。稜線での風のこともあり、重ね着をして出発。体が慣れる程度で「大障子の頭」に着く。ここから1時間強で、最初の目標ピーク「万太郎山」だ。大障子の頭からせっかく登ったのにまた下りが続いた。たた、霧の中にお花畑が続く。黄色のマルハタケブキや白いキク系の花が群生している。アカバシモツケソウの赤い色が霧の中にひときわ艶やかだ。 ●霧の中にボゥーと次のピークが浮かび上がる。思ったより近く登りきると、次のピークが現れる。花を見ながら、下草の水滴に下半身ぐしょぐしょになりながら、ひたすら登る。何度か平の尾根に出て山頂かと思わされるが、また登りが現れる。右から尾根が合さり、見覚えのある「道標」が霧の中に浮かび、吾策新道からの道に躍り出た。道標から5分ほどで万太郎山の「山頂の道標・三角点」に着く。6時少し過ぎだった。涼しくて快調と言っていいだろう。登頂を祝うかのように、霧が晴れ天空に青空が広がった。行く手の「エビス大黒」や「仙の倉山」が浮かび上がる。あわてて写真の用意をしていると、あっという間に霧の中になった。 ●一休みの間に、昨日の「夕食の牛丼」の残りを食す。先が長いので安休みごとに少しずつ食べることにしている。結構食べられる。草や笹の水滴のせいで靴のなかまで濡れている。脱いで靴下を絞る。靴もさかさまにして水切りをした(靴はちゃんと防水処置してきたのに)。万太郎山を過ぎると、広がりのある尾根の下りが、また狭く切り立った稜線の道になる。背の低い草木が道をふさぎ、神経を使うし、とても歩きづらい。晴れていれば結構な高度感が出るのだろうし、左右の展望も素晴らしいのだろう。 ●ここでも花たちが慰めてくれる。霧・滴で花がより彩えている感じだ。越路の避難小屋(狭い)を過ぎ、毛渡乗越に着く。ここから水場や赤谷川への道(エスケープルート…ガイドでは点線)があるが、あまり歩かれていないようだ。今回の国境稜線のネットの記録をみると、毛渡乗越(1568m)から「エビス大黒の頭(1880m)」への登りが最も辛い、とある。確かに、万太郎山をこなしてかなり下り、それから標高差300mの登りだから。でも、これが縦走なのだし、その醍醐味でもあるわけだ。 ●エビス大黒の頭への1時間近い登りは、覚悟していただけに意外とあっけなく着いた。山頂は道標があるだけで霧の中、殺風景だった。ここから赤谷川本谷の滝が見えるはずだが、一向に晴れない霧に望みを断たれている。ここの頭も「オジカ沢の頭」と同じく、結構な山容だと思うが「OOの頭」と名付けられ尾根の単なるピークの印象になりかわいそうなものだ。 ●ここから谷川連峰の最高峰・仙の倉山(2026m)への登りが始まる。約1時間、エビス大黒の頭への登りより楽だ、との解説に期待して出発する。エビス避難小屋近くで、霧が一部晴れ、青空に仙の倉山が浮かび上がった。こちらから見ると、結構どっしりとした山容だ。 ●仙の倉山の登りは、振りかえって避難小屋を下に見ながらの登りとなる。時折、陽が射して草花の色彩がさらに映える。しかし、風が通らないととても暑い。草いきれに参る。晴天の縦走だったらどうだったのだろうか。最後の登り付近でまたお花畑が広がっていた。花の写真を撮るという名目で休み休み登る。ほぼ同じ高さのかなたのピークに人影が見えた。手を振ると振り返してきた。仙の倉山の山頂だ。間違いない。 ●山頂には3組の男女パーティが昼食や休憩の最中だった。やっと人に会えた、話ができた。写真を撮ってもらう。ここからは、帰りの時間、バスの時間が読める。計算してみるとあまりゆっくりできない。誰もいなくなった山頂を出発する。ここは一度往復しているので、また安心して疲れが出始めたので、ゆっくりと休まずに、歩きやすい木道を行く。長かった国境稜線を思い返しつつ。 ●一旦下ってゆるやかに登り返す。さらに平標山へ、急ではないが長めの石の階段の登りが待っていた。平標山の山頂にも、先のパーティはすでに誰もいなかった。時間を考えて休みもせず山の家への下りに入る。懐かしい木の階段が長々と続く。平標山の家の赤い屋根が見えてきた。湧水を補充させてもらい、汚れたタオルを洗い顔を拭く。山の家から整備された道を林道まで下る。出会いでズホンと靴の泥を落とし、登山口・駐車場、バス停まであと1時間、頑張った。 ■行程:まとめ ●先の「馬蹄形縦走」に続き、今回の「国境稜線縦走」を終えて、ひとまず谷川連峰の範囲の課題は達成した。この地域での研究としては、これから越後の山々、尾瀬を含む会津の山々が、計画の対象になる。 ●今回、天候は良くなかったが、変調をきたしていた私の身体にとっては良かったのかもしれない。展望には恵まれなかったが、いくつかのお花畑や、はじめてみる花にも恵まれ、いい山旅だった。 |

|---|

【 上越・会津 <上越・馬蹄形縦走> 】 ■ 天神平~谷川岳~蓬ヒュッテ(泊)~清水峠~朝日岳~白毛門~土合 |

登山日 2010.06.10-06.11 |

|---|

天神平・ロープ駅から谷川岳  天神尾根からオジカ沢の頭方面  谷川岳オキノ耳から朝日岳方面  一ノ倉岳・茂倉岳方面  一ノ倉岳・ノゾキ付近  蓬峠・蓬ヒュッテとテント場  清水峠先から七つ小屋山方面  朝日岳登りから巻機山方面  朝日岳山頂から谷川岳・一ノ倉岳  笠が岳への下り  松ノ木沢ノ頭から白毛門を振り返る |

■1日目…天神平~谷川岳~一の倉岳~茂倉岳~武能岳~蓬峠 ●高速の早割や通割引(それぞれ時間帯により半額)を利用する関係から、4時起き4時半の自宅出発となる。4時にはもう明るいが高速は車両少なくスムーズだ。駒寄SAのETC出入り口で早割をカウント、6時過ぎに水上ICを降りて通割適用、通い馴れたる道を行き、土合駅・山の家の先の無料駐車場に6時半に着く。この季節・この時間では先着は数台しかない。 ●ロープウェーの始発は8時なので、久々にのんびりと、朝飯の準備しながらコ―ピーを飲む。おにぎりセットと天ぷらそばで、朝から重い量の食事となった。7時半にケーブル駅を目指して出発。ケーブル始発が遅れ8時20分に天神平をスタート。白毛門・笠が岳・朝日岳の峰々が対岸に開ける。あそこまで歩くのか…遠い。シラネアオイやイワカガミなどの花に歓迎されながら、熊穴沢の頭の避難小屋へ9時に到着、この季節、晴天でこの時間帯になると日差しが強く、猛烈に暑い。熱中症を警戒して半そでになり、水分も余計取る…これがあとで後悔するはめに(日焼けと水当り)。 ●谷川岳の双耳が見えながら高度があがらない。右手のオジカ沢の頭から俎嵓(まないたぐら)の稜線、その向こうの万太郎山が視界に入ってくる。雪は沢筋のみのようだが、ピークには雲がかかっている。豊富な高山植物の歓迎に喜びながら(写真を撮るので少し休める)、天狗のたまり場、天狗ザンゲ岩を過ぎると、肩の小屋下の雪田に出る。肩の小屋に10時40分、天神平から休みを入れて2時間20分か。万太郎山方面への尾根筋の雪の具合を見ながら、トマの耳へ、写真を撮って、すぐオキノ耳へ。ロープウェーで一緒だった2人組としばし話し合う。蓬ヒュッテの食事はおいしいとか…。 ●ここからは、明日廻る七つ小屋山から清水峠、長い登りに見える朝日岳への稜線、さらに笠が岳・白毛門までも一望できる。でも、天候がなんとなく怪しげになってきた。雪田の下で水を補給し飲んだので、空腹感を感じず、時間も少し早いので先へ急ぐ。ここからは登山再開後では未踏の領域にはいる(若い時…一の倉沢で岩登り後、稜線まで出て一の倉岳、肩の小屋経由で西黒尾根を下るのが一般的だった)。一の倉岳まで一時間と少し。さすがに登山者は誰もいなくなった。岩稜が続き「ノゾキ」から一の倉沢をへっぴり腰で覗くと、懐かしい烏帽子スラブが「真平」に見える。 ●ガスが広がり始めた一の倉岳の登りに入る。わずかな登りだか疲れが出できた。また、茂倉岳もガスの中だ。振りかえると万太郎から仙の倉山方面もガスが広がってきた。ただ、雷の積乱雲はなさそうだ。一の倉岳山頂から20分で茂倉岳に行けるようなので、写真を撮って通過…昔の記憶は何もない。堅炭岩への中芝新道の分岐があった。ここからは笹原のたおやかな尾根が茂倉山まで続いている。口笛を吹く気分だが…どっこい、尾根道に100m近い雪田が現れ、誰も歩いた跡がない。でも、傾斜が緩くグス雪なのでストックだけ使って渡った。 ●茂倉岳の山頂も一の倉岳と似て笹原の広場だった。この山頂からわずかで、水場のある大きめの避難小屋があるとのことだが、確かめる気力は残っていなかった。ここで空腹感が強まり、遅い昼食にする。茂倉岳からみると、これから目指す武能岳、さらに蓬峠まで、今までの男性的なゴツゴツ感の強い尾根筋とは違い、笹原の女性的な穏やかな丸みの尾根や高原状の広がりが続いている。天候は怪しげだが引き続き、雷や雨の心配はなさそうだ。あと武能岳まで1時間40分、蓬峠まで40分とガイドにある。 ●鞍部まで結構な下りが続く。武能岳(1759m)への登りは標高差170mの登りだが、この時間帯ではとても辛い。先行きにうっすらと、明日辿る七つ小屋山や大源太山が見える。その右手が朝日岳か。15時少し過ぎに、最後の登りをこなし山頂にたどり着く。山頂からは、蓬峠への今までにも増して女性的な穏やかな広がりのある尾根筋に一条の道が蓬峠・ヒュッテへと続いている。疲れていてもいつまでも歩いていたいような道だ。登山道の真中にも咲いている花たちを、踏みつぶさないようにと、妙にやさしい気持ちになる。 ●清水街道(旧道)の道を合わせると、蓬ヒュッテとテント場があった。テントが一張り、住人がいて挨拶する。小屋番がいないという。もう16時だし、一泊二食付きの予約が通じていない…と不安になる。小屋横の水場への道標を見て、ザックをおいて水場に行く、往復で20分近く、結構下るハメになった。そのおかげで雪渓からの冷たい水でウイスキーの水割りが頂ける。無人の小屋に入りツナコーンとかきピーをつまみに独り宴会を始める。残パンを夕食代わりにする。結局、小屋番は来ず、素泊まりとなった。小屋の寝袋と毛布を借りる(小屋番がいないときは2000円とある)。気温は下がらず、寒くはなかった。20時に寝て3時まで熟睡した。 ■2日目…蓬峠~七つ小屋山~清水峠~朝日岳~笠ケ岳~白毛門 ●3時過ぎ目覚めてオシッコで外に出る。一面霧の中だった。まどろんでいると4時前なのに薄明るくなり起きる。寝床を後片付けし、荷物をまとめて、非常食のエネルギーと残パンを腹に詰め込み、すっかり明るくなった外に出る。4時10分、小屋を後にする。小屋裏の丘に登ると、東・北・西の谷川連峰が、早朝の清涼で澄み渡った青空のなかに浮かび上がっていた。気持ちがいい。これが山登りのだいご味の一つだと、改めて自分で納得する。 ●10分ほどで、見覚えのある「謙信ゆかりの道」の分岐に出た。七つ小屋山までは傾斜は緩いが結構長い道のりだ。朝露でズボンのすそがビチャビチャになるが、涼しくて快適に歩ける。濃い紫のカタクリの花が咲いていた。日の出を見ながら、小屋から1時間で山頂に着く。山頂からは抜群の展望だ。見えなかった巻機山など越後や、平が岳至仏山など会津・尾瀬の山々が連なる。朝霧がはれて山々は眼前にくっきりと広がっている。私の独り占めだ。山頂からは清水峠までガイドでは50分とある。標高差で200m近い下りが待っていた。ここでシラネアオイやイワカガミやキジムシロなど、登山道にそって咲き誇り目を楽しませる。 ●清水峠の前後で、ルートミスをしてしまった。最初は、清水峠手前のピークの登りにナイフエッジ状の雪田があり、そこを右下に回り込んでしまったことだ(実際は雪田を20mほど渡るのだろう)。下りの道だと思ったが、雪渓に削れた笹藪のガレ場だった。ここで降り口まで戻るのが正解なのだが、その時の判断は…アイゼンをはいてストックを使い雪渓を下る(清水峠へ行く旧道が下に通っているはず)…ことにした。 ●結果、笹藪のトラバースと雪渓の長い下りという「しごき」が待っていた。旧道が雪の切れ目に見つかった時はホッとした。清水峠の東電の監視所を過ぎ、避難小屋前に着いたのは、予定より30分遅れ6時20分だった。一息入れる。 ●二度目は、峠の分岐で朝日岳への道標を見落とし、左手の清水街道の旧道へ行ってしまったことだ。15分ほど行くも一向に登りにならない。左手への分岐が出てきて、地図を確認して誤りに気付く。分岐に戻ると7時10分だった。ここでも30分以上ロスする。気力・体力のダメージを感じつつ、巻機山などの山々を背に朝日岳へのガイドの言う2時間40分の長丁場の登りに入る。 ●送電線塔を過ぎると、巻機山からの尾根とのジャンクションのピークが、ず~と先に見える。さほど急な登りではないが、8時を過ぎて気温が上がり体力を消耗する。ただ、シャクナゲの群生地など、楽しみもあった。 ●10時ちょうどにJPの標識に着いた。休みを入れてすでに3時間近い。だが、もう標高1800mを超えており朝日岳は近いはず。なだらかな高原状の尾根筋を行くと、広い雪田がある。ここがガイドで言う「池塘が点在する…高山植物の宝庫」らしい。木道が出てきて「宝川温泉」への分岐に来ると、そのさらに先の小高い丘に、朝日岳の頂上を示す道標が見えてきた。10時20分にやっと山頂に到着した。 ●山頂の展望はここも申し分ないが、気力・体力ともに萎え始めていて、感動までいかない。行動食(芋かりんとうやビスケット)を口にするが水と一緒でないと飲み込めない。非常食のエネルギーを注入する。水分取り過ぎなのか、やたら喉が渇く。朝日岳から笠が岳までは、しばし、小さいアップダウンが続き、半分過ぎから一気に下る。笠が岳は標高1852mで、朝日岳との間にあるピークの方が高く、遠目では間違えそうだ。鞍部からつらいガレ場の登りをこなすと、避難小屋がありそこから少しで山頂だった。 ●12時に到着、もう6時間歩きまわった計算になる。笠が岳山頂からは谷川岳・一の倉岳が真正面だ。懐かしい「一の倉沢」や「幽の沢」の岩壁が望める。この時間帯では、霞が出て逆光気味で見栄えは良くない(何年か前に登った、朝早い時間の白毛門からはクリアに見えた)。笠が岳から白毛門へは、下りのなだらかな尾根が続いて見える。途中で残雪の道が出てくるが、ザクザクの雪でキックを利かせれば問題ない。尾根筋のなだらかな道だが、何度かの休みを入れないと歩き続けられない。山頂手前の雪田を越して、やっと長細い山頂に着いた。 ●13時20分、ガイドで50分のところ1時間20分も懸かっている。体力的に限界に近い。何も食べる気がしない。ただ水だけが欲しい。振りかえると笠が岳・朝日岳(見えるのはたぶん朝日岳の手前・大烏帽子のピーク)が、どっしりした山容を見せていた。笠が岳を過ぎるあたりから、ヘリがやたら頭上を旋回している(実際は、谷川岳連峰の上空を偵察・調査していたようだ)。白毛門の山頂から少しの間、岩場の下りや、鎖場・ガレ場など危ないところが続く。ヘリに監視されているような気分だ。岩場の下りで水場に出た。補充して、しっかり飲んで、気合を入れなおした。 ●松の木沢の頭を過ぎて、日影で小休止して、無理やりに行動食を詰め込んだ。水以外何も受け付けない。後は森林帯の長い下りが待っていた。土合の白毛門登山口の駐車場に、30分おきに休んで下りきり、なんとか17時前に到着した。駐車場にある水場で冷たい水を飲み、身体を拭いて生き返った。 ■行程:まとめ ●ルートミス…2回も冒してしまった。いずれも立ち止まって…状況を把握する、地図や道標ルートの有無など確認する…といった基礎的なことが出来ていれば防げたはずだ。特別、先を急いでいたわけでもないが、はじめてのルートなのに、考えなしの行動・注意不足が生じてしまっていた。 ●夏場の水と行動食…熱中症の予防もあるが、水の飲み過ぎはやはり良くない。食欲を減退させ、体力が急激に落ちる。のどの渇きや空腹を感じてから…でなく、休憩のタイミングで、少しずつ必ず水と行動食を補充する…これが必要なようだ。お弁当やおにぎりなど、重めのものは胃が受け付けてくれない。 |

|---|

| 【 上越・会津 <谷川岳> 】 ■ 西黒尾根・登山口~ラクダの背~谷川岳~避難小屋~天神平 |

登山日 2009.06.25 |

|---|

西黒尾根ラクダの背から谷川岳の双耳 |

●前回の「雲取山」と同じく、身体を鈍らせたくないという思いから、梅雨の合間の晴れを期待して「谷川岳…標高差約1200m」に挑戦した。ロープウェー駅の駐車場に車を置いて、西黒尾根の登山口に7時に着く。この尾根は若いころの一の倉沢の岩登りの下山路として、また冬の谷川岳の登山にと度々歩いてきた(ただしルートは記憶に全くない)。 ●前回の「マチガ沢の巌剛新道」に比べ、ここの下部分は深い森林帯の展望のない登りが続く。季節柄、蒸し暑さとブヨなど虫達がまとわり付き、わずらわしい。右手に見える天神平のロープウェー駅舎と同じくらいの高さになると樹林帯から抜け出し、鎖のある岩場が2ケ所出てきた。ラクダの肩のピークに出ると尾根の上部が一挙に開け、トマの耳・オキの耳の並んだピークが青空に聳えている。 ●何箇所かの鎖の岩場や氷河跡といわれるスラブ状の岩場を過ぎると「ザンゲ岩」に出て、その上の笹原を辿るとトマの耳の山頂に出る。オキの耳で昼食をすませ、天神尾根を下る。イワカガミなどの高山植物が目を和ませてくれる。避難小屋を過ぎてからの巻き道から見る谷川岳は素晴らしい。 |

|---|

| |

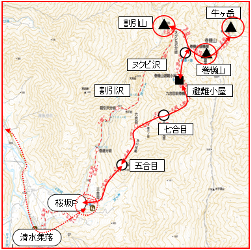

【 上越・会津 <上州武尊山> 】 ■ 川場野営場~前武尊~中の岳~武尊山~前武尊~野営場 |

登山日 2007.10.23 |

|---|

スキー場の上部・霧が出ている  前武尊の分岐  武尊岳直下に日本武尊の像が浮かぶ  武尊岳の山頂・深い霧の中  帰りのスキー場・陽が射していた |

●尾瀬・至仏山に登り、鳩待峠に下山。駐車場から「戸倉」に戻り、途中コンビニによってビールとつまみを調達する。401号線(日本ロマンチック街道)の鎌田で金精峠からの道を合わせ、平川で右折し64号線(奥利根湯けむり街道)を通り「花咲の湯」(日帰り温泉)でさっぱりする。64号線を進みトンネルを抜けると右手に「川場谷野営場」の道標がある。ダートの林道をゆっくりと15分くらい進むと、結構広い駐車場に出た。ここが野営場で避難小屋・トイレもあった(残念ながら水場は近くにない)。 ●紅葉を楽しみながら林道を行くと、黒い物体が車から20mほど先に見えた。物音に気づいて動き出した。動作はまさしくテレビや動物園で見たことのある「熊」に違いない。ただし、図体は大きくなかった(子熊?…近くに親熊が居る?)。写真を撮る暇もなく林道脇の斜面を登っていった。初めて「熊」をみた。 ●車中泊でまだ真っ暗な3時半に起き、もう寝れない(無理もない、夕べは7時には横になり寝入っていた)。車内で寝床を片付けたり着替えたりして4時には外に出る。ガスボンベでお湯を沸かし、まずコーヒーを一杯。味噌汁と五目ご飯(アルファ米…朝食)と梅わかめご飯(同・昼食)を作る。後片付けして5時に出発。 ●まだ真っ暗な野営場を後にして林道を進む。風が時々強く吹き、木々のざわめきに、原始的な恐怖感を呼び起こされビビる。不動岳への分岐ではまだ暗く、空に星はなく曇天に変わっていた。天狗尾根の稜線近くなって明るくなってきた。 ●樹林帯のなだらかな稜線を進み、思いの外早くスキー場からの道と出会った。霧の中で笹と泥の道を苦労して登ると、後を追いかけてくる登山者がいた。先に行ってもらい、本格的に降り始めた雨の中、前武尊に到着した。金属製の屋根柱があり日本武尊像が祭られていた。雨と霧で展望は全くない。 ●先の男性登山者(後で聞いたら足利の人・同年輩の様子)と、この雨の中を先に進むか迷う。、私は時間も早い(7時半過ぎ)ので行くというと、彼も一緒にということになった。ガイドでは武尊山・山頂まで2時間チョット。帰りも同じとみて12時にはここへ戻れると踏んだ。 ●前武尊から笹が深くなりグッショリと濡れる。滑って歩き難い。霧の中に浮かんだ岩峰を巻いて、山肌の笹の根が滑る道を時折強まる風に煽られながら行く。霧が流れ滑りやすくなった、岩の痩せ尾根を慎重に進む。晴れていたら高度感が出て怖いだろう。2~3箇所このような岩稜の痩せた尾根筋を通過した。 ●ちょっとしたピークの「家の串」を通過し、武尊牧場からの道を合わせる「中岳ジャンクション」に着く。ここから下り気味に、右手に山肌を巻くように進む。何しろ霧が深く風が吹き上げるので見通しが全く利かない。途中、笹清水(菩薩界の水)や三つ池の窪地(池塘)を通る。晴れていれば見栄えするだろう。 ●山頂近くを思わせる岩峰に近づくと並ぶようにして「日本武尊像」が霧の中から浮かび、一瞬たじろぐ。ここから更に左手に巻き気味に登ると、先に行っていた彼の登山者が風を避けて食事していた。そこからすぐ山頂だった。写真で見た山頂の道標があった。やっと登頂記念写真を撮る。 ●彼の登山者と寒さに凍えながら昼食とする。アルファ米ご飯はとても食べる気がしない。エネルギーと甘納豆をいくつか口にして済ます。とにかく寒く手が凍える。靴の中も水気が滲み込みジクジクしている。動いていないと体が固まる。 ●ほとんど休まずに中岳・家の串のピーク、何箇所かの痩せた岩尾根、危険な剣が峰の岩峰の巻き道、山肌の歩き難い滑りやすい笹の斜面の道と、手足が泥だらけ、身体全体がびしょ濡れになりながら、必死になって通過した。12時に予定通り、前武尊に着いてホッとした。彼の登山者とまた出会い、健闘をたたえる。女性二人の登山者が到着、この時間から先は危険と言うと、ここで戻ると言う。 ●みなと一緒にスキー場との分岐まで下り分かれた。スキー場に陽がさしていた。尾瀬方面も見える。ここから紅葉の素晴らしい道をゆっくりと下った。ナナカマドの紅葉が常緑の木々と対照されて映えていた。落ち葉がかさかさ音を立ててついてきた。予定通り14時に駐車場に着いた。 ■行程:まとめ ●車中泊の食事は面倒がってラーメン餅にしたのが失敗。朝のアルファ米・ご飯はいささかしんどかった(半分しか食えず)。昼用のそれも手付かずエネルギーで代用(家で翌日おじやにした)。山の天気は変わりやすい。ここ戸倉・川場は、出発前は月~水の3ケ日は晴天、晴れ時々曇りの予報だった。初日は予報どおり。晴天だった。二日目は風が強まり霧と雨の登山となった。帰りに白沢の道の駅の「望郷の湯」(日帰りの湯)による予定が、直接、関越の沼田IC近くに出でしまい、湯には入れず、高速の通勤割引には早すぎで、明るいうちに帰宅となった。 |

|---|

| |

【 上越・会津 <尾瀬・至仏山> 】 ■鳩待峠~山の鼻~至仏山~オヤマ沢田代~鳩待峠 |

登山日 2007.10.22 |

|---|

鳩待峠・尾瀬ヶ原入口  研究見本園から至仏山を望む  至仏山の登りから尾瀬ヶ原・燧岳  至仏山・山頂  鳩待峠への下山道 |

●自宅を4時30分に出る。練馬ICから関越に乗り、例によって早割りのため「駒寄PA」で出入りする。この季節、5時半過ぎないと明るくならない。赤城高原SAで時間調整し、今日のエネルギー源のおにぎりを買う。沼田ICには6時少し過ぎに出て通勤割引とする。往きの高速代がこれで半額になる。沼田からは120号線(ロマンチック街道)で片品温泉・吹き割りの滝を通り鎌田で401号線(沼田街道)に入り「戸倉」に着く。自家用車の通行規制時(昨日10月21日まで)にはここの駐車場にとめマイクロバスで鳩待峠に登る。 ●今日は解除初日で、前後の車もそのまま峠を目指す。登るに連れ紅葉が綺麗だ。朝日に映えている。駐車場はこの時間で、ほぼ満車に近かった。写真で何度も見た鳩待峠に着く。道標に導かれて、尾瀬ヶ原方面に入る。川上川沿いに木の道が続くが、日の当たらないところは一部凍っていたり、霜が降りていたりで滑って危なっかしい。山の鼻近くの木橋を渡る付近では川沿いの紅葉が朝日に際立っていた。 ●ビジターセンターや至仏山荘の建物の前のベンチで朝食にする。40数年前にO君と彼の妹と私でここまで来たことを思い出した(この時の至仏山荘のカラーの写真が残っている)。植物見本園に入ると草紅葉の広い高原(園内・写真)に出る。この季節もいいが春や初夏は持つと素晴らしいのだろう。正面には裾に樹林が広がる、優しい感じのなだらかな至仏山が見える。 ●登りは木道・木段・石段と一直線の登りが続く。水の道でもあり土の出で居るところは滑りやすい。森林限界が意外と低くまもなく視界の開けるベンチに到着した。鳩待峠から至仏山に登りここへ下山してきた人に会う。振り返ると尾瀬ヶ原が眼下に広がり、そのさきに燧ケ岳が男性的な山容を見せていた。森林限界を超え展望が開けると「裸地」といわれている土の露出したり、岩の崩れたところ…人の手で養生されている…が多くなる。傾斜がゆるくなり「高天の原」に着く。山頂近くを思わせるが、そこから右手に巻き気味に木道が続きさすがにヘタる。 ●鳩待峠から4時間、山の鼻から約3時間超で山頂に着く。20人近くの人たちが昼食を取っていた。山の鼻からの登山者は私の前後の4~5人だったので、鳩待峠からの往復登山者なのだろう。山頂・道標の上に展望盤があり、その助けを借りて山座同定をする。「燧ケ岳」の右手遠方に「会津駒ケ岳」が、続いて手前に「平が岳」が見える。その右手遠方には「越後駒ケ岳」かその手前にある「中岳」、そして「八海山」、更に右手に「巻機山」、「谷川岳」が続く。谷川岳からの上越国境の山々はその裏側で見えない(帰ってから地図で確認した。) ●山頂はラッシュだったので休憩・昼食は先へ伸ばす。小至仏山への稜線は、見かけによらず岩混じりの小さな上り下りが続き、休憩なしに近い身体にはいささかシンドイ。途中のピークの岩陰には雪が結構残っていた。風の少ない鞍部でエネルギー補充する。振り返れば、こちらからも至仏山のたおやかな山容が見えた。これから登る小至仏山のピークの上には、秋の雲が広がっていた。 ●小至仏山のピークも団体に占拠されていた。明日登る予定の「上州・武尊山」の特徴ある稜線が見える。ここから先に分岐のある「笠ケ岳」もピラミダルな山容を見せていた。ここからも尾瀬ヶ原の一部と燧ケ岳が見える。振り返ると至仏山を見えた。こうして同時に見比べてみると、燧ケ岳は男性的に荒々しく、至仏山は女性的にたおやかで、対照的な山容だ。 ●小至仏山からの下りは木道・木段が続き、オヤマ沢田代の湿原まで見えている。楽な下り続きでベンチのある休憩所にでる。先ほどの団体さんがここでも占拠していた。休まず進むと、笠ケ岳への分岐に出て、その先にオヤマ沢田代の湿原が現れた。その先からは森林帯に入り紅葉の木々の道を気持ちよく歩いた。「ナナカマドの赤い実」が常緑樹の緑をバックに際立っていた。鳩待峠まではキツイ下りもなく楽な1時間だった。人声が聞こえ、ロッジ風の屋根が見えるとそこは鳩待峠だった。 ■行程:まとめ ●尾瀬が多くの人に親しまれている、尾瀬ヶ原・尾瀬沼の散策が人気のあるのもわかる。水芭蕉など本命の花の季節はなおさらだろう(混雑は別にして)。登山でも「燧ケ岳」にはぜひ登ってみたい。やはり会津・桧枝岐からだろう。そして会津駒ケ岳・平ケ岳も登ってみたい。さらに今日山頂から見た、新潟側の越後駒ケ岳・中岳・八海山、巻機山、また、群馬側の明日の武尊山の向かい側にある「皇海山」も…来年の課題に。 |

|---|

| 【 上越・会津 <上越・万太郎山> 】 ■ 吾策新道・登山口~大ベタテの頭~万太郎山~吾策新道・登山口 |

登山日 2007.10.10 |

|---|

大ベタテの頭から万太郎山の稜線  万太郎山・山頂  万太郎山から谷川岳方面  紅葉の大ベタテの頭付近 |

●関越道・湯沢ICまでは大源太山の時と同じで知れたる道となる。大源太山方面へ左折せず土樽方面へ直進する。鉄道や高速道を跨いだり潜ったりとややこしい。「蓬沢のバス停」の上が土樽駅となっていた(駅が見えず直進して橋を渡ってしまった)。しばらく行ってから判り、戻って「登山届け」を提出する。 ●鉄道を潜り、高速道と並行すると「茂倉新道」や「蓬新道」の登山口・駐車場方面(直進)への分岐に出る。今回の「万太郎山への吾策新道」は、橋を渡り高速道と並行して走り、高速道を潜ると「高速道の土樽SA」を右手に見て更に進む。途中に工事事務所などがあり、その先に登山者用の駐車場がある。 ●駐車場から舗装林道に平行した仮設の歩行者道を進む。一旦林道に出て少し先の正規の登山道に入る。ガイドにある谷川新道分岐は見つからなかった。ここ(標高約700m)から大ベタテノ頭(同1500m)まで森林帯の登りが続く。9時に展望の開けた場所(多分大ベタテノ頭)に着く。休憩を入れて約2時間の登り。昨日の雨のせいもあるが、とにかく登山道が滑りやすく、笹が刈り取られた直後らしく道をふさぎ、歩きづらいことおびただしい。 ●森林限界を超えたらしく低木と笹原が続き、左右の展望が急に開けてきた。左手は、茂倉新道からの茂倉岳・一の倉岳・谷川岳の稜線が一望できる。さらに左手に、初夏に登った「大源太山から七つ小屋山」が見える。右手には、「平標新道からの平標山・仙の倉山」が見える。この日はこちら側は雲がたなびき、山頂や稜線が終日隠れていた。正面が万太郎山で左右に国境稜線が連なっている。春の大源太山(群馬・三国峠側)から見た稜線を逆側(新潟側)から見ている。 ●大ベタテノ頭(ベタテとはどういう意味?)で、草刈のソーを持った登山道整備の工事人2人が追いつく。この先の道の草・笹刈をするという(今までの道の刈られた笹はこの人たちの直近の整備だったのか)。エネルギーを補充して一休みして出発する。万太郎山の前衛の岩峰が行く手に雄雄しくそそり立つ。 ●山頂はあの先なのか、あと2時間以上のアルバイトがシンドク感じる。岩峰の左手の小高いピークから左手に痩せた尾根続きを進み、岩峰の真下を通り右手に回り込む。笹が密集しており「完全な藪漕ぎ」状態になる。昨日の雨で濡れている上に、傾斜がきつく笹の茎が滑りやすく、何度か滑り落ちる。数十分で腰下はグッショリ・ドロドロになる。藪漕ぎが終わると、今度は傾斜のキツイ岩稜(岩場)が待ち構えていた。結構な高度感が出るのでさすがにビビる。 ●岩場が終わるとなだらかな稜線が山頂まで続き、右手の山肌の低木や草原の紅葉がとても綺麗だ。悪戦苦闘して11時40分に山頂に着く。稜線に出ると山頂に道標があるのが見える。着いてみると山頂ではなかった。谷川岳への縦走の降り口で、山頂は細長く、反対端の仙の倉山への縦走路の降り口の方にあった。 ●山頂付近ではガスが広がり乳白色の真っ只中に居る。展望は全く無い。しばし食事でキリのはれるのを待つ。谷川岳側は時々霧が切れて縦走路が続くのが見える。仙の倉山方面はほとんど見えない。しかし、谷川岳から平標山への縦走はかなりのアップダウンが続き、テント・水・食料持参の重荷ではシンドそうだ。 ●山頂のキリは晴れそうも無いので下る。岩峰までのなだらかな下りで「紅葉」楽しむ。この標高までで、その下の森林帯は全く色づいていない。登りでも苦労した岩場に差し掛かる。登山者が少ないせいかここでは鎖やロープはない。やっと下り終えると今度は笹薮漕ぎが待っていた。下りは重心がかかるのでもっと滑る。 ●藪漕ぎを終えたところに、笹刈り工事の人とであった。一日違えば苦労せずにすんだかも…。大ベタテノ頭には14時になっていた。登山口まで休みなしで下っても1時間40分近くかかった。足がガクガクになっていた。 ■行程:まとめ ●下りに弱い…南アの各山行でもそうだったが、ガイド行程時間に比べ、登りはまずまず同じ時間なのに、下りはかなり多めにかかってしまう。中高年は下りでの事故率が多いとのことで注意して下るようにしているせいもあるが、それにしてもかかり過ぎ。対策のしようがない(計画にこの特性を織り込んでおく)。 ●秋口は日帰りが不便…車での行き来が夜明け前、夜間になってしまう。心理的なあせりが出たり、昼間の行程にムリがでそうで今回のような遠出はあまりよくない。 ●行動食の改革…エネルギーなどの行動食は飽きた(非常食にはいいが)。羊羹も一口まで、甘納豆やゼリー・プラムや餅も少しならいいが日に何度もとなると飽きる。楽しく感じなければ。おにぎりやおいなりなどご飯ものの復活が必要かな…。ボンベ・水もちでのラーメン・レトルトなども研究対象にすべきか…。 |

|---|

| |

【 上越・会津 <上越・大源太山> 】 ■ 旭原・登山口~大源太山~七つ小屋山~シシゴヤの頭~登山口 |

登山日 2007.06.28 |

|---|

駐車場先の渡渉点・トラロープ  大源太山山頂手前の鎖岩場  大源太山・山頂  大源太山…上越のマッターホルン  謙信ゆかりの道から七つ小屋山 |

●赤城高原SAまでは何時も通り。関越道の長いトンネルを過ぎて「湯沢IC」で降りる。水上ICから湯沢ICの間は思いの外長く感じた(実際は15 分位いか)。湯沢の市街地(温泉街・スキーのホテル街?)を「大源太キャニォン」の道標を頼りに進む。キャニオン手前で「大源太山登山口(旭原)」の大きな案内板があり、その林道に入る。 ●林道の終点(湯沢ICから約20 分)に駐車場があり、登山口の道標と届箱がある。ここの標高は700m(山頂まで標高差約900m)。7時丁度の出発を目指し準備していると、別の車が来た(私が今日の一番の到着)。高崎の2 人組みの方々で大源太山の往復と渓谷釣りをされるという。登山届けを出して先発する。 ●しばし林間の道を行くと、沢を渡る(昔は丸太橋で、今は工事現場の鉄パイプ組みと金属の渡板)。その先で、「謙信ゆかりの道」の分岐に出る。更に沢沿いを行くと「トラロープ」のある渡渉箇所に着く。ネットでは危ないとか落ちたとか書かれてあったが、余程の増水・濁流にならない限り問題ない。渡渉箇所の先(対岸)のペンキ案内・文字が見えない道標を過ぎてから、ガイドにもある「トラロープ」のある一直線の登りが続く。白毛門の登りも一直線の登りだったが、こちらの方が登山道が、土崩れしていて滑りやすく登りにくい。 ●樹林帯で風もなく景色も見えずの約30分ほど汗みどろの苦闘が続く。尾根筋に出て、ブナの新緑で周囲が明るくなり、左手がガレ場のところに出ると、先ほどの2人組が追いついてきた。ここからは季節の「花々」が登山道の左右を彩る。辛い登りながらデジカメで撮りまくる。森林限界を過ぎると風が心地よく、また展望も、目的の大源太山から七ツ小屋山への稜線が開けてきた。 ●展望の開けた稜線に出て山頂が見えているのに、約1 時間かかってしまった。2人組みには置いていかれ、後からの単独者にも追い越された。花の写真撮りに時間をかけた…といえば聞こえは良いが、かなり「バテ」た(後で考えてみたら途中「熱中症予防の水補充」ばかりで「シャリバテ」していたらしい)。 ●岩場(鎖場)を過ぎてようやく山頂に着いた(10時)。360度の展望だが「高曇りで遠望は霞がかっていてシャープな山容は無理」だった。この位置からの上越国境の山々や、巻機山など越後の山々は、私にとって初めてとなる。エネルギ補充・水補充して2 人組みより先に出発する(10時20分)。岩混じりの痩せた尾根筋が少し続き、その先はスパッと切れ落ちている。 ●いよいよ山頂直下の急な岩場の下りに入る。鎖はあるが、足場を探るときに下を向くので高度感が出る。二か所の鎖場が続き、さらにトラロープの岩場が二か所続く。ロープの岩場の方がやや傾斜がゆるいが、ロープが頼りなげで、緊張は続く。多分、登りなら快適なのだろうが、何時ものことながら。下りでは手がかり足がかりに苦労する。 ●痩せた尾根だが傾斜が穏やかになりひと心地ついた。振り返ると大源太山の双耳が、更に行くと「上越のマッターフォルン」といわれる鋭角の山容が望まれる。ここからまた一段と「花々」が背の低い笹原の中に出現してきた。ここから七ツ小屋山へのたおやかな稜線が開ける。清水峠からの道を合わせると山頂の道標がポツンとみえる。山頂は稜線のちょっとしたピークに過ぎない(12 時)。この間も、思いの外時間がかかった。 ●山頂を過ぎると、笹原の開けたいくつかのなだらかな丘の道が続く。清水峠のくびれから、対岸の朝日岳・笠が岳・白毛門へ続く稜線、足元から続く蓬峠・武能岳・茂倉岳の稜線が、霞か霧かに隠れたり現れたりしている。歩みは快適だ。七ツ小屋山から謙信ゆかりの道分岐までが、快適・開放的な国境稜線だった。謙信ゆかりの道からシシゴヤの頭までも、これまでより多少のアップダウンはあるものの、右手に、今まで辿ってきた、鋭い山容の大源太山、たおやかな山容の七ツ小屋山を望むことが出来る。 ●左手のやや背後には、谷川岳への稜線とその右手に、やはり鋭い山容(ピラミダル?)の「万太郎山」、たおやかな山容の「仙の倉山・平標山」が望まれる。この尾根筋にも花が多い。ニッコウキスゲもつぼみ(?)始め、なかには気早く咲いているものあった。ハクサンチドリの紫も映えていた。 ■行程:まとめ…花々が歓迎してくれた ●平標・仙の倉山でも多くの花々に出合ったが、ここ大源太山・七ツ小屋山も多かった。5 月の中旬から66月の下旬という時期的なズレ、同じ上越国境でも地域的なズレ、があるからか、同じ花と出合うばかりでなく新しい種に出合う…写真を撮り名前を調べる楽しみが続く(今回も4 日調査、覚えた花も増えた)。この季節、上越の山は暑い、湿度が高い。樹林帯の登り、降りは「さながら蒸し風呂」のようだった。しかもブヨがしつこい。上越は楽しみも苦しみも満杯… |

|---|

| |

【 上越・会津 <谷川岳> 】 ■ 谷川岳:巌剛新道・登山口~ラクダの背~谷川岳~避難小屋~天神平 |

登山日 2009.06.12 |

|---|

見晴らし台からマチガ沢上部  西黒尾根の鎖場  ザンゲ岩付近から谷川岳・双耳  天神平への下りから谷川岳 |

●5月の白毛門の時と全く同じ要領だ。赤城高原SAを5時45分に出たら、水上ICに通勤割対象の6時少し過ぎに着いた。朝の車の少ない291号線を飛ばし、前回の駐車場を過ぎて、ロープウェー駅の駐車場に入る(6時40分頃)。もう同じ目的の車と人が到着していた。ロープウェー駅周辺は、数年前にバスで来たときと全く違っていた。駐車場(前もあった)と駅がつながっていた。山岳指導センターの場所やマチガ沢・一の倉沢への旧道がわからずあわてた。 ●登山届けを出し、西黒尾根の登山口を過ぎて、左手に回り込むと、マチガ沢の駐車場に着く。既に多くのマイカー観光客が来ていた。その先が巌剛新道の登山口だった。シャツ一枚になる。しばらくはマチガ沢本谷と並行する枝沢沿いの道を行く。登山道が沢になっている。ここでも花が綺麗に咲いていた(登りのお花ロード)。1時間もかからずに「見晴台」に着いた。マチガ沢には残雪が多く、スキーをしている人が見えた。ここでこれからの本格的な登り(約3時間)に備えてエネルギーを補充する。 ●ここからが本格的な登り、鎖場もある、とガイドにはある。確かに展望のない直線的な登りが続き、岩場には鎖の登りもあったが、さほど悪戦苦闘したと思えない。道が右に巻くようになると、青空が間近に広がり、ひょっこりとガレ沢の頭に飛び出した。西黒尾根のここからの登りには何人かの登山者がいた。ここでは西黒尾根・下部から登ってきた3人組に出合う。左手には天神尾根と天神平のロープウェー駅が見えた。マチガ沢の源頭には谷川岳(トマの耳・オキの耳)が見える。しかし、ここからはまだ遠いし高い。ここでも水分とエネルギ-を補充して3人組の後を登り始める。晴天はありがたく、風も心地良いが、さすが熱い。 ●岩尾根歩きは展望がよく快適だが、岩からの照り返しで熱い。熱中症予防で水分を十分取っているので汗がほとばしる。しかもブヨがしつこくまとわりつく。ガイドで警告していた岩場・鎖場も何のことはなく、勾配のゆるくなった笹原を行くと雪田の肩の広場にでた。トマの耳に人が群れているのが見えた。 ●トマの耳は満員状態なので、写真だけにして、オキの耳へいく。20分ほどだがここまでの疲れでシンドイ。トマの耳で写真を撮り昼食(といっても例のエネルギーとゼリー・饅頭など行動食)。標高差1300m位・休憩2度入れて、5時間近い行動でまずまず。ここからは一の倉岳・芝倉岳の稜線、万太郎山・仙の倉山への稜線が一望できる。背後には白毛門・笠が岳・朝日岳の稜線、さらに右手には上州武尊岳、尾瀬の至仏山・燧ケ岳も…。肩の広場の雪田は、ロープ沿いにつけられたステップにあわせて慎重に下る。結構な雪量だった。下の岩道には雪解けの水が流れていた。ガイドではここから避難小屋まで1時間近くとある。 ●ここも注意して下ると「お花ロード」だった。白い花の咲く木の「タムシバ」と一緒に咲いている、紅紫の花の木を「ムラサキヤシオ」としたが? その他、「白色のイワカガミ」や初めて見た「ハクサンコザクラ」が楽しませてくれた。途中、俎品(まないたぐら)の特徴ある稜線と、幕岩が右手に見える。途中岩場が何箇所かあり、鎖を使っての下りとなった。西日の当たる尾根筋でとても熱かった。私より年配と思われる男の二人組みがいきよいよく追い越していった(その速さに驚き)。予定通り1時間で避難小屋、いわお新道の分岐についた。 ●熊穴沢の頭の避難小屋から天神山の山腹を巻くように岩混じりの幅広の道、さらに木の道が続いており快適に下る。途中、谷川岳(トマの耳・オキの耳)が正面に見えるところがあり、思わず写真を撮る。田尻尾根の下山道を分岐するとロープウェー駅の広場に出る。随分と変わってしまった(駅舎も新しくなり、レストランも出来ていた)。下りのロープウェーは1200円だった。 |

|---|

| 【 上越・会津 <上越・仙ノ倉山> 】 ■ 平標山・登山口~平標山~仙の倉山~平標山の家~登山口 |

登山日 2007.06.05 |

|---|

平標山・登山口(駐車場)  平標山・山頂  平標山から仙の倉山方面  平標山の家 |

●月夜野ICを割引対象とな6時少し過ぎに出て、国道17号を快適に走り、7時少し前に登山口の駐車場に着いた。前回の、三国峠・大源太山はトンネル手前(群馬側)に駐車、今回はトンネルをくぐり、新潟側の駐車場を確認しつつ、土産物屋や商店街のある浅貝を通過し、苗場スキー場(苗場プリンス)の広い駐車場を左手に見ながらさらに進む。やや登りの半隋道を通りまたくだりに入ると、右手に学校が見えその先に「平標山登山口」の駐車場の案内がある(私は通り過ぎてUターンした)。駐車場には既に10台近い車が止まっていた。7時少し過ぎに出発する。ここの標高は千m近い。標高差1000mの登り。 ●登山道をしばらく行くと、動物の動く気配がして「鈴」を激しく鳴らす。笹が動き、威嚇する様なうなり声がした。熊か?…。鈴を鳴らしながら静かに登り続けると、何かの目線を感じそちらを見ると「ねずみ色の毛の大人のさる」が倒木の上に座ってこちらを見ていた。あいつか!…。安心した。 ●サルとの出会いの先から、ブナやミズナラの新緑の中、木で作られた階段が続く。これが意外とシンドイ。登りながら振り返ると苗場のホテル、真下は別荘地、左手は前回の大源太山から三国山の稜線、また正面にはまだ雪のある苗場山が見える。 ●鉄塔が見えるようになると、足元に高山植物の花が出現し、単調な登りを慰めてくれる。鉄塔下に1時間ちょいで到着、標高は1400mあった。ここからは木階段はあるもののキツイ登りはなくなり、次々と出現する「可愛い花々」の撮影に忙しくなる。木々の背丈が低くなり、やがて森林限界に近づくと、松手山の山頂に到着、足元からから平標山への尾根道が見えてきた。 ●松手山からは展望の開けた広い尾根筋のなだらかな登りを行く。きつい陽射しもなく尾根筋を渡る風が心地よい。背の低い笹原が続く中に、ここでも所々に花々が群れて咲いていた。こんなに可愛く綺麗に咲いている花々なのに、登りの辛さを紛らわしてくれているのに、私はその名前すら知らない…。知っているのは奥秩父で出会ったシャクナゲ位だ(こちらはあまり密集していない)。 ●平標山への登りは、見えていてなだらかなのだが、なかなか辿り着かない。背の低いサクラ(?)が満開だった。仙の倉山方面が見え始めた最後の登りを喘ぐと、山頂にひょっこり出た。花の撮影に時間がかかり10時半の到着。実質約3時間の登り。山頂からは北(新潟)側の苗場山方面の遠望や、通り過ぎた松手山に続く松手尾根、足元からの平標新道(尾根)、雪に埋まっている西ゼン・東ゼンが見えた。 ●東は仙の倉山が霧に隠れたり、現れたりしている。その先は霞がかって見えない。南(群馬)側の大源太山・三国峠方面は完全に霧・雲の中だった。鉄塔下でのエネルギ補充だけで空腹感が募る。ここで昼代わりのエネルギ補充、行動食の新顔の一口饅頭・果物ゼリーなど頂く。 ●仙の倉山へはガイドでは往復1時間半余とある。標高差はたいしたことなさそうだが距離はありそうだ。霧が流れて展望が利かない。山頂から木の階段を下る。途中から岩だらけで木杭を抜いてある整備中の道となる。鞍部から平標山を振り返ると、左手山腹に残雪があった。一つ目のピークを越すとさらに小さなピークが続く。階段登りで息継ぎをしていたら女性の登山者に追い越された。 ●最後の登りをこなすとあまり広くない山頂に出る。山頂には、万太郎山方面へ出発していった3人組のほか、寝ている人、食事している人、先ほど追い越していった女性のみだった。霧のため展望は利かない。万太郎への稜線、谷川岳、一の倉岳など、白毛門とは逆の位置からの展望が欲しかった。帰りの時間を計算して早々に戻る。 ●平標山への戻りは、霧の稜線を行く。陽射しはなく涼しいので歩みがはかどる。この往復では、高山植物の花々はほとんど見かけなかった時期がまだ、早すぎるのかもしれない。平標山で、もう一度行動食を頂く。靴の紐を締めなおして12時40分に出発。登山口の駐車場まで2時間と少しを(15時前に着く)予定する。山頂から木の階段のくだりが続く。登りもしんどいが下りも辛い。 ●振り返ると平標山も仙の倉山も霧の中に隠れていた。赤谷川の支流のまだ雪の残る沢を左手に見ながら下る。新潟側の仙の倉谷の西ゼン・東ゼンもそうだが、ここもなだらかな沢筋となっている。30分ほどで山の家の赤い屋根が見えた。 ●山の家は立て替えられたばかりという。冷たい水を頂き、平元新道を下る。山の家の荷物はここをボッカするのだろうか。新緑に輝く樹林帯に入り、木枠組みの整備された道を下る。50分ほどで沢沿いの林道に出る。かえる(?)の合唱がうるさいほどだ。ダートの林道を行き、ゲート過ぎから舗装された別荘地の道に変わる。いい加減歩き飽きた頃、駐車場に続く道に着いた。 |

|---|

| 【 上越・会津 <上越・三国山~大源太山> 】 ■ 三国峠~三国山~大源太山~三国山~三国トンネル・登山口 |

登山日 2007.05.21 |

|---|

国道の三国トンネル(手前に駐車場)  三国峠先から三国山を望む  三国山・山頂  大源太山から仙の倉山方面 |

●前回の白毛門の時と同じように、駒寄PAで出入り作業をして早朝割引の対象になる。今回は水上ICまで行かず<、月夜野ICを6時過ぎに降り、通勤割引の対象になる。今回も「赤城高原SA」でトイレ休憩・朝食を済ませる。月夜野ICからは、バイバス的な道路を17号まで行き、約20分ほどで、猿ヶ京の温泉街に入る。帰りに予定している「日帰り温泉・まんてん星の湯」の位置確認をする。ここから国道はやや狭くなり、法師温泉への道を分け、国道が曲がりくねり、急勾配になると三国トンネルの入り口の「管理事務所の駐車場」に着いた。先着の方がいて挨拶する(この後、山道で何度か会う)。 ●橋を渡りトンネル手前の右手の登山道から三国峠を目指す。沢筋の明るい道を行く。今日も晴天で暑くなりそうだ。沢から離れ山肌を巻くように登ると、三国峠に着く。新潟側から登られたという70歳台後半の元気なご夫婦に会う。峠の神社を右手から巻き、木の階段の道を登る。汗が吹き出るが、黄色や紫色の小さな花に慰められる。三国山の中腹(写真)のベンチから、新潟側の湯沢の温泉街や雪を頂く苗場山が見えた。 ●三角山の直下はガレ場で木の階段が組まれ、両側は植生のためか養生されていた。三角山は上州側の展望だけで、アブが多く早々に退却、三角山への尾根道に出る。行く手に、国境の雪化粧している平標山・仙の倉山が見え、その手前に「大源太山」が見えた。尾根道は多少のアップダウンはあるものの、展望に恵まれ、また登山道の左右に小さな黄色の花が続いて咲いており、快適な歩きとなった(時折、残雪の箇所がでてくるが歩きに支障はない) ●大源太山がぐっと近づくと、三角山の頂上に着く。湯沢の「浅貝」への下り道を分け、左手に巻くように行くと、平標山の家への道から、右手の「大源太山・山頂」を行く。ここで先ほどの駐車場であった単独の方と出会う。これから平標山の家を往復して戻るという。別れて、さらに行くと20分ほどで山頂に出た。360度の展望とはこのことをいう。 ●改めて、南・西の上州・信州側の山々(実はほとんど知らない)、北の越後の「苗場山」、足元から続く尾根の先の、上越国境の「平標山」「仙の倉山」、「万太郎山」、その東側に連なる「谷川岳」、その山間に見える白毛門・笠が岳の稜線、上州武尊山、さらに荒船山まで…。 ●天候狙いの日程組みをしているせいもあり、先週の白毛門からの谷川岳(マチガ沢・一の倉沢・幽の沢)の展望といい、今回のこの国境の山々の展望といい、本当に天候に恵まれた。ここでエネルギー補充、スポドリも500cc2本ここまでで飲み干した(熱中症予防のため)。水に入れ替える。雲行きが群馬側から怪しくなり始め急ぐ…といっても雨の心配はなさそう。 ●三角山から三国山の尾根道はガイドによれば、行きも帰りも同じ時間とある。行きとは逆向きの景色を見ながらアップダウンを繰り返す。途中の残雪と続きの泥道の登りで、アイゼンとストックの使い勝手を試す。三国山下の峠への近道を辿り、長い木の階段を下る。中腹のベンチで、先ほどの単独の方(前橋の在だとか)に追いつかれる。峠から計画を変更してそのまま登山口に下った。 ●帰りは、峠から15分ほどの猿ヶ京の日帰り温泉「まんてん星の湯」で汗を流す。内湯はさほどでなかったが、赤谷湖を望む4種類の露天風呂がなかなかのものだった。新治村の道の駅で買い物をして月夜野IC]に16時過ぎにはいる。東松山ICで出入り作業して通勤割引を受ける。18時には帰宅できた。 ■行程:このコースで出合った5月中・下旬に咲く花々 ●草原に群生…とまでいかないが、登山道や木の階段の左右に黄色(エチゴキジムシロ?)や紫色(シラネアオイ?)の小さな花が何輪かまとまって咲いており、登りの辛さを慰めてくれる。写真の花々の名前は、インターネットで調べたものだが確実でない。谷川岳(上越国境)プロジェクトとして取り組む以上、いずれ腰を落ち着けて調べ知りたいものだ。 |

|---|

| |

【 上越・会津 <上越・白毛門> 】 ■ 土合先・登山口~松の木沢の頭~白毛門~松の木沢の頭~登山口 |

登山日 2007.05.16 |

|---|

駐車場先・白け門登山口の新緑  松ノ木沢ノ頭から谷川岳東面岩壁  白毛門山頂  山頂から笠が岳・朝日岳  谷川日帰り温泉・湯テルメ |