心の旅… 2021 山の随想…山の文学・山の哲学 心の旅… 2021 山の随想…山の文学・山の哲学 |

|---|

■山の随想・山への想い…行動の世界から思索の世界へ ●山登りを通じて、山への想いがさらに深まり、感受性が広がり、私の内面(精神・意識…心)へ何かが働きかけてくる。山登りという行動・実践面が「山の旅」へと変わりつつある予感…と同時に、理論というには硬すぎるが、私の内面(精神・意識…心)の「心の旅」も始まろうとしているのを感じる。 ●もともと、自分の山登りの「実践の記録」をまとめるという作業そのものが、私の感覚や感受性を高めることになり、それをどう表現するかが私の言葉・言語力や思考を鍛え、内的世界を拡大したのかもしれない。その感受性や思考が、独自の内的世界の価値観を創造していく(理屈ぽい表現だが)…山の文学や哲学に興味を拡げていく。 ●「心の旅」では「自然との親和性を深める」ことが最大のテーマとなる。「人間」であれ「ヒト」であれ、いずれは自然に帰する。その帰るべき自然と自己との調和を図りたいというのは、的外れな心理ではないと思う。 ( ↓ 心の旅 2021.01.01 更新) 年寄りのたわごと |

|---|

| 山の随想:私の作品集 | 山の文学:私の作品集 | 山の哲学:私の作品集 |

|---|

.jpg) |

【 山の世界:山をもっと広く深く 】 ■ 山小屋主人の炉端話 |

報告日 2021.01.01 |

|---|

|

●正月のTVの実業団や大学駅伝を見終わった後、山心を復活させるのに丁度いいかと昨年末にアマゾンから買い求めてあった。ここに出てくる山小屋の主たちには何人かお目にかかっているし、話もしている。 つづく…。 |

|---|

.jpg) |

【 山の世界:山をもっと広く深く 】 ■ 山岳写真家…田淵行男のエッセー「黄色いテント」 |

報告日 2020.10.23 |

|---|

|

●久しぶりにこの「私の作品集」の掲載を復活させた。その決め手となったのは、この本を読んで感銘を受け、その気持ちを私なりに表現したくなったからだ。つづく |

|---|

.jpg) |

【 山の世界:山をもっと広く深く 】 ■ アルプの同人…串田孫一と山口耀久 |

報告日 2016.06.08 |

|---|

「アルプ」と串田孫一/串田孫一   「アルプ」の時代/アルプ・特集 串田孫一 |

●私(大野)が、串田孫一の作品(著作)とめぐりあったのは、10代後半から20代の初めである。多分、彼の作品「若い日の山」か「山のパンセ」のいずれかを読んで・・・・続く ●私が山口耀久の作品を読んだのは、登山を再開し「八ヶ岳」を集中的に登ったころ(2008~9年・60代の後半)と記憶している。彼の作品「北八ッ彷徨」「八ヶ岳挽歌」を読んで感銘を受けた。 ●串田孫一と山口耀久との、私の中での出会いはこのように結びつきはなかった。山の雑誌「アルプ」で二人が結びついていたことは後から知ることになった。 ■山の文芸誌「アルプ」と串田孫一 <中村 誠/青弓社> 著者の中村誠は、本書の「はじめ」、で次のよう語っている。 ●…まさに登山観は千差万別だが、登山に対して意識的な人々は、常に自分はどのような登山をおこなうべきなのかという自聞を抱きながら山に向き合い、登山するということだろう。そして、そういう登山者のうちの何人かは、単に山に登るだけでは満足せず、自分はどのようにして登山したのか、何を思いながら登ったのか、何のためになぜ登ったのか、そういうことを書き記し、他人に伝えようとする。あるいは、山行中の自身の行動と思いをたどり直し、自らを確認するかのように書き残そうとする。こうして登山者のなかには、書くことで山や自己を探求し、自己表現しようとする人たちが出はじめにてくる。 ●…山岳関連の書籍は、山に登る行為者自身が同時に書き手でもあるという点で、明確な特徴を持っている。無論、それは遠征などの資金を捻出するために、出版社と事後の書籍出版を契約していたからかもしれないし、依頼されてしぶしぶ書いたものだったのかもしれない。しかし、たとえそういう形で書いたものであれ、そこにはおのずと各人の登山に対する強固な信念が現れており、それは紛れもなく一つの意志的な表現行為となっている。登山者は書く人でもあったのである。 ●…本書で論じるのは、山に登ることと山を書くこととがまだ親和的な関係を保ちえた頃の、ある一群の人たちの行動と表現についてである。本書の「山の文芸誌「アルプ」と串田孫ごというテlマと直接には関わらないが、「アルプ」で展開された山岳文学が一九三0年代に起こった「山岳文学論争」の一つの帰結でもあったと考えるならば、当時の山岳文学をめぐる状況と論争とは昭和三十年代の「アルプ」へとつながる回路を有していたことになり、決して無縁な内容とは一言守えないはずである。 ■「アルプ」の時代 <山口耀久/山と渓谷社> 著者の山口耀久は、本書「時代の背景」のなかで、自らも寄稿者であり編集者でもあった山の雑誌「アルプ」について、つぎのように語っている。 ●…『アルプ』が登山の大衆化の盛況にも、第一線の先鋭登撃の華ぱなしい活動にもほとんど無関心だったことは、すでに述べた。…大まかに括れば、『アルプ』は文芸的な山の雑誌だった。山と自然にかかわる文章であれば、紀行でも随筆でも詩でも、どんな形式・内容のものでもよかった。のどかな山旅の紀行であれ、きびしい登高の記録であれ、掲載する作品の性もったい質に区別はなかった。条件はただ一つ、”文学的な山の文章”であること。”文学的な山の文章”というのを明確に定義すれば、文学としての評価に耐えうる山の文章、ということになるわけだが、もっとくだけた言い方をするなら、読んで味わいの深い山の文章、心情的あるいは理知的にも感銘をおぼえる山の文章、とでもいうことになろうか。 ●…わたしの体験でいえば、何度でも繰り返して読みたくなる山の文章、といえばいちばんぴったりする。この「山のことを文章に書こうと思えば、自ずから文学的にならざるを得ない」ということばは、一般論としては通用しがたく、串田孫一氏個人の体験談として聞くべきだろうと思うのだが、野球やゴルフなどのスポーツ雑誌で『アルプ』のような文学的性質のものを作るのは無理だとは、たしかにいえることだろう。おなじ身体をはたらかせる運動でありながら、とりわけ登山においてだけ文学的な表現が可能だということは、その理由を考えるまでもなく、文学的な評価に堪えるすぐれた山の書物がこれまでにいくつも生まれている、という事実を考えるだけで充分であろう。あえていえば、山という奥深い大自然と真撃にかかわりあう行為だからこそ、そこには豊かな文学表現の可能性が秘められている、といえるのではないか。 ■「アルプ」 特集 串田孫一 <山口耀久/山と渓谷社> 編集後記で、特集の編集の中心だった山口耀久は、次のように語っている。 ●…二OO五年七月八日に串田孫一さんが亡くなって、まもなく三回忌をむかえようとしている。逝去後に多くのメディアが串田さんの業績を讃える特集を組んだが、多面的なこの人の全体像が、これで明らかになったとは思われない。串田さんは哲学者であると同時に文学者であり、広い領域にわたる多彩な文業を遺した人だけに、まだ語られるべきいくつもの面が残されている。 ●…生前の串田さんを識る人たちに、それぞれの串田像を語ってもらい、多角的な視点からこの人の実像をこの本が編まれた。浮き彫りにしたい||そういう意図のもとに、串田さんの遺した数多くの業績のひとつに、山の芸術誌『アルプ』の創刊がある。学術専門の出版社である創文社から刊行され、日本の山岳文化に大きく寄与したと思われるこの月刊誌は、創刊の二十五年後に三〇〇号をもって終刊したが、そのあいだに「尾崎喜八」「辻まこと」の特集号を出した。どちらも両氏の逝去に際してその追悼の意をこめて特集したもので、この雑誌の刊行時には存命中だった串田さんが「特集」を組まれることはなかった。もしも『アルプ』が現在もなお続いていたならば、当然「串田孫一」の特集号が組まれるはずで、右の尾崎、辻の二例にならって、この本のタイトルを『アルプ』の番外特集347号としたわけである。 ●…『アルプ』は串田さんが主幹、尾崎さんが顧問、創文社編集長の大洞正典氏が実務担当の、三者の強力な連携でその運営が行われた。そのお三方もいまは彼岸の人であり、『アルプ』がそれぞれの方の在世の形見として遺されている。いまここに、最後の『アルプ』ともいうべき番外の一巻の「特集」を編むことができたのは、私ども一同の大きな喜びである。…編集委員に山口耀久、三宅修、大谷一良が当たることになったのは、この三人が最も深く『アルプ』に関わったからである。執筆者のそれぞれが思いをこめて綴ったこの別冊の『アルプ』特集号を、彼岸の串田さんはよろこんで受けてくださることだろうと思う。 |

|---|

.jpg) |

【 山の世界:山をもっと広く深く 】 ■ 北ア・雲の平の散策を夢見て…山小屋の主の書いた本 |

報告日 2016.01.14 |

|---|

黒部の山賊・伊藤正一/山怪・田中康弘 |

●今年の正月に読みたい本として次の二冊をアマゾンから買った(15年12月)… ■「黒部の山賊…アルプスの怪」 <伊藤正一/山と渓谷社> ●今年の北アルプスは、雲の平周辺…と決めていたこともあり、以前から気になっていたこの本を取り寄せた。ここでいう「黒部の山賊」とは、黒部源流を縄張りとした猟師たちのことである。著者の「伊藤正一」さんが後に取得した「(旧)三俣蓮華小屋」などを、もともとの所有者に無断で狩りの根城にしていた猟師たちである。後に彼らは伊藤さんと一緒に「山小屋生活」を送ることになる。・・・ ●明治後期から大正にかけての、日わが国登山の黎明期に活躍したパイオニアたち…ウェストンなどの外国人たち、小島烏水など、日本山岳会の創設にかかわったわが国の登山家たち…主役は彼らたちだが、私は、陰で支えた人たちをもっと知りたい…上高地の上条嘉門次(1847-1917)とその息子たち、内野常次郎・小林喜作など嘉門次の弟子たち、(この本にでてくる)黒部の遠山品右衛門(1951-1920)、息子の富士弥、従兄弟の林平、仲間の倉繁勝太郎・鬼窪善一郎、立山・剱岳の佐伯平蔵(1878-1943)、宇治長次郎(1872-1945)など、芦峅のガイドたち…(同じように、鹿島槍から白馬岳の後立山の周辺、笠が岳など新穂高温泉の周辺でも活躍した猟師たちがいるはずだが…、さらに南アルプスには???…調べられていない)、興味はどんどんつながってくる。 ■「山怪…山人が語る不思議な話」<田中康弘/山と渓谷社> ●正月早々大変な内容の本を読んでしまった…の感。以下、本書の一部を引用。 …日本の山には何かがいる。生物なのか非生物なのか、固体なのか気体なのか、見えるのか見えないのか、まったくもってはっきりとはしないが、何かがいる。その何かは、古今東西さまざまな形で現れ、老若男女を脅かす。誰もが存在を認めているが、それが何かは誰も分からない。あえてその名を問われれば、山怪と答えるしかないのである。…山の怪異は現象なのか、それとも心象なのかと問われれば、私は心象と答える。個人の脳内に浮かび上がる風景だと言えるのではないだろうか。しかし、その風景を浮かび上がらせる何らかも源は、間違いなく山に存在しているのだ。 …人は闇を恐れる。何者が潜むかわからない闇に危険を感じるのは当然である。…明かりを手に闇の中に分け入るようになったからこそ、人はやみの恐ろしさを知ったともいえる。その闇への恐れこそが、妖怪の存在に繋がるのではないだろうか。だから妖怪にとって最も大切なことは、闇の存在なのだ。現代社会では、街から闇が駆逐され、妖怪は住処を追われた。…実はありふれた存在だった妖怪は、今や絶滅危惧種なのだ。それが未だに多く存在しえるのが山である。山の中では純粋な闇が息づき、いくらライトで照らしてもその底は見えない。妖怪にとって山は絶好の住処なのである。そう考えれば、山の怪異とは妖怪のなせる技と言えるのかもしれない。 ●改めて、「遠野物語」の柳田国男の「山人」も読んでみたいと思っている。 |

|---|

.jpg) |

【 山の世界:山をもっと広く深く 】 ■ アルプスの魅力を伝え続けた 近藤等さん、逝く (山と渓谷1月号から) |

報告日 2015.12.16 |

|---|

星と嵐・近藤等/ナンガ単独行・横川文雄 |

●フランス文学者で、翻訳家・登山家として知られる近藤等さんが、15年11月29日、都内の自宅で老衰のため亡くなった。享年94才。フランス隊による人類初の8000m峰登頂の記録、モーリス・エルゾーグ「処女峰アンナプルナ」(1953年)、アルプスの名ガイド、ガストン・レビュファ「星と嵐」(1955年)など登山史に燦然と輝く名著を数多く翻訳した。…1月号の山渓でこのように報じている。朝日新聞にも報じられたようだが見落とししていた。 ●10代後半から20代前半にかけて、山岳会(登稜会)で岩登りを中心とする登山に熱中していた頃、ヨーロッパアルプスの名峰の登攀記が翻訳・出版され、山仲間で盛んに回し読みしていたのを思い出す。もっぱらアイガーやグランドジョラスなどアルプスの名峰(岩壁)や、初登攀を競っていた名クライマーが関心の的だった。つまり翻訳者の存在を意識したのは、年齢を重ねた最近のことである。 ●早稲田の仏文の「近藤 等」さんの本は、同じ仏文の後輩にあたる近藤信行」さんの山の本の紹介でよく出てくる。それで年配になって色々な翻訳本を知ったのだが、ドイツの名クライマー(メスナーやボナッティ、テレイなど)の本は、上智の独文の「横川文雄」さんであることも、信行さんの紹介で知った。私たちの肉体派的・実践至上主義の青春時代を、知的・文学的に充実させてくれた人たち(先輩)である。後に、私が二人の近藤さんの後輩になるとはその時は夢にも思わなかった。 ■「近藤等・フランス文学者・翻訳家…早稲田大学仏文科」 ●(1921年9月2日 - 2015年11月29日)…日本のフランス文学者、登山家、早稲田大学名誉教授。京都生まれ。早大仏文科卒。早大商学部助教授、教授、1992年、定年退任、名誉教授。1962年以来、ヨーロッパ・アルプス120余峰に登頂。1971年、フランス・シャモニー名誉市民、フランス政府よりレジオン・ドヌール勲章受章。1998年、日本山岳会名誉会員。 ●近藤さんの山に関する著作では、新しいもので「わが回想のアルプス」(東京新聞出版・2010年)、「アルプスの蒼い空に」(茗渓堂・2001年)、「アルプスの名峰」(山と渓谷社・1984年)などがある。山の翻訳では、なんといっても親交厚かったガストン・レビユファの著作だろう。「星と嵐 六つの北壁登行」、「星にのばされたザイル」など多数、他に私の知る登山家としては、モーリス・エルゾーグ「処女峰アンナプルナ」、ルイ・ラシュナル「若き日の山行」、リオネル・テレイ「マカルー登頂」、エドワード・ウィンパー「アルプス登頂記」、などがある。すべての本ではないが、若い時に夢中に読んだ記憶がある。最近でも、私の友人からもらったガストンレビュファの映画(DVD)も繰り返してみた。 ■「横川文雄・ドイツ文学者・翻訳家…上智大学独文科」 ●(1918年10月11日 - 2000年4月13日[1])…ドイツ文学者、翻訳家。東京市本郷区(現文京区)湯島天神生まれ。1940年東京外国語学校ドイツ語科卒、1942年上智大学文学部独文科卒、駐日ドイツ大使館勤務、44-45年ジャワ、スラバヤに勤務。45年上智大学カトリック辞典編纂室勤務、50年同図書館副館長、53年同外国語学部講師、62年助教授、66年教授、68-69年学部長、79年定年、名誉教授。専門はドイツ・ロマン派、特にアイヒェンドルフ。ワンダーフォーゲル部長でもあり、登山の本を数多く翻訳した。 ●横川さんの山の翻訳では、なんといっても、ラインホルト・メスナーの著作だろう。ここにあげた「ナンガ・パルバート単独行」の他に7冊、他に私の知る登山家としては、ワルテル・ボナッティ「大いなる山の日々」、リオネル・テレイ「無償の制服者」、ハインリッヒ・ハラー「白い蜘蛛アイガ―北壁」などがある。 |

|---|

.jpg) |

【 心の世界:美の世界へ 】 ■ 群馬・みどり市…富弘美術館 |

報告日 2015.10.18 |

|---|

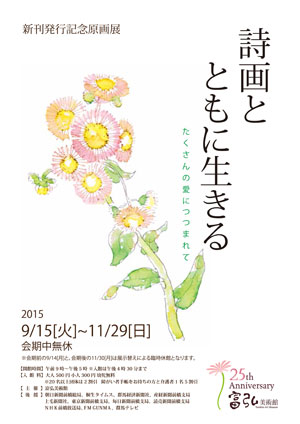

星野富弘・詩画集…風の旅/風の詩  9月の新刊『詩画とともに生きる』   富弘美術館 |

●10月の14日・15日にかけて、群馬のフラワーパーク、わたらせ渓谷、草木湖・ダムを家族とともに周遊した。湖畔に「富弘美術館」があることを知り家族と訪ねた。星野富弘…彼の詩画は、車のJAFの毎月送られてくるパンフに冒頭に掲載されて、私たちにはなじみがあった。美術館があることは今回の旅の計画で初めて知り、訪れるきっかけになった。 ●美術館では彼の作品に感動したことはもちろん、私には、この美術館の建築設計、特に意匠(建物の外観はもとより、内部のソファーなどレイアウトまで)の斬新さに、いたく興味を呼び起こされた。その辺のことについて現地では、来場者が多く時間もなかったので聞けなかったので、帰ってから調べてみた。意匠設計は建築家のヨコミゾマコト氏、施工は大手の鹿島建設で有ることが分かった。 ■星野富弘のプロフィール(美術館HPより一部抜粋) ●星野富弘は怪我をして手足の自由を奪われた中で、文字を書き、絵を描き始め、ついには絵と詩を融合させた詩画という世界を確立させた。現在も詩画や随筆の創作を続けながら、全国で「花の詩画展」を開いている。 1946年 群馬県勢多郡東村に生まれる 1970年 群馬大学教育学部体育科卒業 中学校のクラブ活動の指導中頸髄を損傷、手足の自由を失う 1972年 病院に入院中、口に筆をくわえて文や絵を書き始める 1979年 前橋で最初の作品展を開く 退院 1981年 雑誌や新聞に詩画作品や、エッセイを連載 1982年 高崎で「花の詩画展」 以後、全国各地で開かれた「花の詩画展」は、大きな感動を呼ぶ 1991年 群馬県勢多郡東村(現みどり市東町)に村立富弘美術館開館 1994年 ニューヨークで「花の詩画展」 2000年 ホノルルで「花の詩画展」 2001年 サンフランシスコ・ロサンゼルスで「花の詩画展」 2004年 ワルシャワ国立博物館での「花の詩画展」 2005年 (新)富弘美術館新館開館 ●著書に、新版「愛、深き淵より。」「新編 風の旅」「かぎりなくやさしい花々」「鈴の鳴る道」「銀色のあしあと(三浦綾子氏との対談)」「速さのちがう時計」「あなたの手のひら」「花よりも小さく」「山の向こうの美術館」「たった一度の人生だから(日野原重明氏との対談)」「ことばの雫」「風の詩」「種蒔きもせず」。 ●今年の9月の新刊『詩画とともに生きる』では、詩画作家としての作家活動に至るまで、どのように絵と向き合い、生きる希望をつないできたか、作品の変遷をたどりながら詩画作家 星野富弘の原点を探る1冊となっている。 ■美術館の建築・設計…きわめて斬新 (鹿島紀行のHPから一部抜粋) ●前橋市での(星野富弘の)初作品展後,全国各都市で開かれた詩画展は大きな感動を呼んだ。これが1991年の富弘美術館開館に結びつく。東村がふるさと創生事業として社会福祉会館を改築したのである。コンセプトは「優しさにいつでも会える美術館」だった。入館者は2004年7月までに460万人を超えた。美術館では常設展示のほか特別展も随時行ってきたが,展示面積が少ないことや,水彩画の展示に室内環境などで問題があることが分かった。それで美術館の拡張が計画され,隣接して新館を建設することになった。 ●設計は内外の建築家による公開の国際設計競技(コンペ)方式で実施された。…コンペには,世界54カ国・地域から1,211件が寄せられた。館長の金子さんは「これほど反響があるとは思わなかった。恐らく設計競技史上の世界記録でしょう」という。外国人を含む世界で活躍する建築家を審査員に,第1次審査で5案に絞り込み,結局,ヨコミゾマコト案が当選作となった。一辺52mの正方形の中に,直径5mから16.4mの円筒状の展示室とそれぞれの機能を持った部屋が33個並ぶという斬新なスタイルの美術館である。「公共建築の中でも美術館は特に建築家の果たす役割が大きいと聞き,コンペに踏み切った。ヨコミゾ作品は私にはあまりに斬新すぎて,最初は馴染めなかったほどでした」と金子館長は話す。 ●2003年8月に「住民参加型施工計画提案競技」を実施。最終審査に臨んだ6点の中から,最も金額が高かったにもかかわらず当社(鹿島建設)案を最優秀に選んだことでも話題を呼んだ。工事は同年10月に着手,2004年9月竣工した。直径が全て異なり,外壁を9mm厚鉄板の構造体とした円形の部屋が接する「廊下のない」美術館である。S造(一部RC造)地上1階,延べ2,643m2。準備期間を経て開館予定は2005年4月16日。常設展示数も従来の60点から約100点に拡大されるという。工事事務所長の飯嶋勤さんは「構造面で非常に難しい施工でした。新幹線建設並みの精度を求められるのですから。設計者や技術研究所などの協力をいただいて,ここまできました」という。金子館長からは「建設途中の変更や提案にも柔軟に対処してもらった。出来栄えには満足しています。価格だけで選ばなくて良かった」といっていただけた。飯嶋所長も「珠玉の作品とともに,建物も併せてひとつの美術品と思ってもらえたらうれしい」と自信をみせた。 |

|---|

.jpg) |

【 心の世界:哲学を散策 】 ■ 自然の摂理=サムシング・グレート:人知を超える何ものか |

報告日 2015.09.23 |

|---|

科学者の責任/人は何のために「祈る」のか |

●前項のこの欄で…筑波大学の「村上和雄教授」の講演会で聞いた印象に残る一言…、科学(この時は生命科学=分子生物学)を探求すればするほど、自然や私たちの生命(細胞や遺伝子の仕組み)は、みごとな出来栄えであり、働きをする…まさに「神の作りたもう”摂理”」と思える、が思い起こされた…と書いた。もう何十年も前の記憶であり、確認する必要があると考え、先生の著書を図書館検索してみた。最初に出てきたのは、「科学者の責任」で最近の著書(2013年3月)である。例の11年3月の東日本大震災・原発事故の跡の著作である。当然、原子力に関する科学(技術)や科学者(技術者)の責任についても触れている。そのことはここでの主題ではない。先生の「自然の、神の作りたもう”摂理”」の言葉の私の記憶に間違いがないか確認することが主題である。 ■「科学者の責任…未知なるものとどう向き合うか」 <筑波大学名誉教授・村上和雄> ●…私は、レニンの遺伝子の解読が終わったとき、大仕事を成し遂げた充実感、達成感、満足感でいっぱいでした。…そのとき私の頭にひらめくものがありました。遺伝子は生物の設計図である。それが細胞の中の核という小さな場所に入っているDNAに書かれている。 ●「それを自分たちは読むことに成功したわけだが、読めるということは、誰かが書いたから読めるのでしないか」。それなら誰がこの設計図を書いたのだ。そんな疑問を抱きました。 …まず人間にはできることではないでしょう。となると……。 そこに私は大きな力の存在を感じました。それを私は「サムシング・グレート(人知を超えた何者か)」と名付けました。そういう得体の知れないものが生命にはあるし、宇宙にもあります。今の科学では、そこには全く立ち入ることはできません。 ●…私たちの命というのは実に見事にできています。研究すればするほど、その見事さに感動させられます。このようなものが偶然にできたとはとても思えません。その背後では、何かの意思が働いているとしか考えられないのです。科学をどんどん進めていくと、その何者かの意思につきあたります。その何者かが「サムシング・グレート」です。…。 ■「人は何のために祈るのか」<筑波大学名誉教授・村上和雄> ●…生命の遺伝子はその声を聴いている。…さて、そこで「祈り」についてですが、この10年ほどのあいたに盛んになった「祈りの研究」から見えてきたのは 「祈りには好ましい遺伝子をオンにし、好ましくない遺伝子をオフにする効果がありそうだ」 ということなのです。…。 |

|---|

.jpg) |

【 心の世界:哲学を散策 】 ■ 科学と神の世界…自然の摂理は神の意志か |

報告日 2015.09.13 |

|---|

宇宙を意図したのは誰か/宇宙論と神 |

●山へ行けない時は「心の旅」へ出かけよう…と自分に言い聞かせる。北アルプスへの今年の課題が(完全ではないが)終わって、いざ、上越・会津の山々への「地域研究」を始めようとしていた矢先、東関東、東北の各地に大規模な災害が発生した。台風に伴う大雨による、河川の氾濫・堤防決壊といった、およそ前時代的な現象が起きてしまった。秋の会津駒ケ岳、越後駒ケ岳を計画・準備していた矢先の出来事だ。会津や魚沼の道路もズタズタになっているという物理的制約もあるが、東日本大規模地震や、御嶽山の噴火のときと同じく、被災者に対する私の心境から「登山」へ気力を失う。なんか人間への「自然の反抗」が始まったような…。 ●体力維持で毎朝の散策は続けつつ、少しく「頭の体操…心の世界の旅」もしなければと地元の図書館へ足を運んだ。珍しく「科学のコーナー」に足をとめた。昔(仕事人間だった4・50代の頃)、筑波大学の「村上和雄教授」の講演会で聞いた印象に残る一言…、科学(この時は生命科学=分子生物学)を探求すればするほど、自然や私たちの生命(細胞や遺伝子の仕組み)は、みごとな出来栄えであり、働きをする…まさに「神の作りたもう”摂理”」と思える、が思い起こされた。根っからの唯物論者である私だが、このときはこのコーナーで下記の本を手にしていた。 ■「宇宙を意図したのは誰か」<国立天文台助教授・磯部琇三> ●…神の存在を信じる人は多い。では、現代において、解き明かされた宇宙において神が果たす役割は何であろうか。古代の人々は自然の不可思議な力に、それぞれに神の存在をあてはめた。現代科学はそのような自然神の大部分が物理的に解明可能な単なる自然現象であることを明らかにした。宇宙に関しても、この本で神の入り込む場所が次々と除かれることを示した。物理学が神であろうか。…しかしその時の神は物事の善悪を決める存在ではなく、ただ決まった法則を守る存在でしかありえない。 ●結局、神が神たるふるまいをするのは、人間が存在するためである。…人間が存在しなければ神も存在しないのである。…科学の力によって、宇宙の中には神の存在する場所がないことが示されてきた。しかし、人間の心に残る神はまだ残されている。…天文学が宇宙から神の存在を次々消していったように、生物物理学も、…心の中から神の居場所を次々と除くであろう。…。 ■「宇宙論と神」<総合研究大学院大学教授・池内了> ●…人間が科学を身につけるに従い神との矛盾が激しくなっていった。科学者は神と丁々発止の知恵比べをするようになり、ときには神に逆らうようになっていくからだ。そこで、神は姿を現すかに見えて巧妙に変身し、その本性を掴ませない。他方、科学者は神との絶縁を求めながら、それが簡単でないことを思い知らされる。そして、いつまでも神を追いかけざるを得ない自分を発見するのである。 ●…科学者は机に向かっている間は神を信じていない。神の助けなしで諸々を説明できると思っているからだ。しかし、ふと思う。何故この美しい法則が成り立っているのか? なぜこのように絶妙な仕組みになっているのか? その法則や詩組は必然のように見えるが、先見的にそれを証明できる手立てがない。科学者は神が仕組んだ道をただ辿っていると思わざるを得ないのだ。…科学者は一番神を意識している存在なのかもしれない。…。 |

|---|

.jpg) |

【 山への想い:山をもっと広く深く 】 ■ 山岳写真展…池袋の東京芸術劇場で |

報告日 2015.09.01 |

|---|

全日本山岳写真展・東京芸術劇場 |

●夏山の北アルプス山行がひと段落して、毎年見ている山岳写真展に出かけた。山岳写真家の団体が国内には2つほどあるそうで、全日本がつくこちらが本家らしい。たしかに、文部科学省、東京都、朝日新聞、山と渓谷社、岳人、カメラ・フイルムメーカーなど、そうそうたる団体・企業が主催・後援している。 ●自分でも写真を撮るので、それなりに興味もある。私の場合は、紀行文(山行記録)作成の補助的に写真を撮るのが目的なので、芸術的とはいかない。それでも感動的な、印象深い写真は100枚に何枚かはある。展示会の掲載写真を見て、自分の登った山、写真を撮った山を見るのは楽しい。多摩に似た構図・アングルの写真があると喜ぶ。単純なものだ。 ●いつもの4じじぃで見に行く。全員高校の同級生、山好きだった。今も登っているのは2人、スキー好きが1人、一人は絵や写真が好きな芸術家(ぶっている)、たた゜し、持病で登山は今のところ駄目。写真展を見終わって、池袋駅前の「養老の滝」に行く。写真鑑賞は名目で、飲み会とダベリンクが本音の感もあり。楽しいひと時を過ごし、健康留意を誓い解散した。11月の山岳画家の展示会でまた会うことに。 |

|---|

.jpg) |

【 山への想い:山をもっと広く深く 】 ■ 武蔵武士団/豊島氏・千年の憂鬱…秩父・多摩・武蔵の郷土史 |

報告日 2015.03.21 |

|---|

武蔵武士団/豊島氏・千年の憂鬱 |

●私の登山の地元は、西武池袋・秩父線の「秩父」「奥武蔵」、西武新宿・拝島線・JR青梅線の「奥多摩」など…が範囲だ。これらの地域の郷土誌・風土記としては「新編武蔵風土記稿…文化・文政期(1804年から1829頃)に編まれた武蔵国の地誌」がある。旧来の地名や河川、山名の由来が知れる。これはこれとして腰を据えて調査・研究したいところだ。 ●郷土史となると、飯能地域の「飯能戦争」、秩父地域の「秩父事件」など明治以降の出来ごとがあげられる。それぞれにゆかりの寺院や神社が現存する。江戸時代、さらに昔となると興味は湧いてくるが、材料探しから始めなければならない。この分野に興味を突然抱いたのは、新宿の大型書店で「武蔵武士」のタイトルの本を見てからだ。現在、北条氏研究会の「武蔵武士を歩く」の本を取り寄せ中…新たな発見があるかもしれない。 ■「武蔵武士団」 ●これらの地域の江戸(徳川)時代以前は、平安時代までさかのぼる。桓武天皇の孫の高望王が臣籍降下して平姓を賜り関東に土着した。その子平良文の孫の平将常(将恒とも)は武蔵権守となって武蔵国秩父郡中村郷(埼玉県秩父市)に土着して秩父氏を称し「秩父将常」となった。秩父氏は三浦氏、千葉氏、鎌倉氏、大掾氏などに並ぶ坂東八平氏に数えられる大きな勢力を張った。 ●秩父氏からは畠山氏、稲毛氏、河越氏、江戸氏などの多くの氏族が武蔵国各地に進出して秩父党と呼ばれる武士団を形成した。秩父常将の次男秩父武常は、治安3年(1023年)に武蔵介藤原真枝を討った功により、武蔵国豊島郡と下総国葛飾郡葛西の地を賜り、この頃に豊島氏または葛西氏を称したと考えられている。 ■「豊島氏…千年の憂鬱」 ●私の散歩コース・石神井公園・三宝池畔に「石神井城跡」がある。私の住まいの中村橋(旧上練馬村)を含むこの一帯の領主(武士団)の豊島氏の城の一つである。最終的には江戸城を開いた大田道灌に、石神井城はせめられ陥落し、豊島氏は滅ぼされるが、分家していたその末裔は、江戸幕府(徳川時代)に仕え生き延びている。 |

|---|

.jpg) |

【 山への想い:山をもっと広く深く 】 ■ ヒマラヤ写真展に行った |

報告日 2015.03.05 |

|---|

新宿・ヒマラヤ写真展…写真家 園部さん |

●若い時からの友人に紹介されて、新宿のリコー・イメージング・スクエアで開催されている写真展「聖地~ヒマラヤの風~ 園部大輔写真展」を一人で見に行った。展示の写真は…世界的な高峰が連なるヒマラヤ山脈。絶景を求めエベレスト街道とアンナプルナで撮影した山岳風景と、そこにある生活の情景を切り取ったカラー作品約50点で構成…とHPに紹介されていた。 ●私のエベレスト街道トレッキングは2009年、もう5年以上前になる。その時を思い起こさせる懐かしい山岳風景や集落と人々のたたずまいが写しだされていた。とりわけ私も印象深かった、秀峰アマダブラムが、私にはない感覚・視点で写真に写し出されていたのが印象的だった。アンナプルナのトレッキングも素晴らしいという。行ってみたいと計画しているのだが…、とりあえず写真でその思いを抑える。 ●個人展なので少ない点数なのはいたしかたない。会場にいた、園部さんと名刺を交換させてもらう。まだ若い、新進気鋭の写真家の今後の活躍を期待したい。 (追…リコーがペンタックス(昔の旭光学)だったのを知った) ●「わが国登山のパイオニアたち…」がなかなか進まない…というか完全に手つかずで時が過ぎていく。気候が良くなり、登山の実践活動にのめりこむ…ますます遠ざかる。どうしよう!…その気が起きるまでしばらく触れないことにしよう。 |

|---|

.jpg) |

【 山への想い:山をもっと広く深く 】 ■ わが国登山のパイオニアたち…ウエストン・小島烏水… |

報告日 2015.01.01 |

|---|

わが国登山のパイオニアたち   日本アルプス 日本アルプス再訪  上高地・明神池畔の嘉門次小屋  南ア・芦安のアルプス山岳館 |

■今年の前半には完成させたい ●遅れの理由はいろいろあるが、いまさらとやかく言っても始まらない。このテーマの最初の企画意図は、ウェストンや小島烏水とその著書が主役・主題であったが、色々調べていくうちに、彼らの行動(登山)をサポートした、現地の案内人(当時はまだ専門のガイドがおらず、主に猟師・樵人など)が主役ではないかと思うようになってきた。 ●上高地では、ウェストンも小島烏水も、明神池の上条嘉門次を案内人にし、彼らの著作にも登場・紹介しているが、実はウェストンが本当に気に入っていたのは、群馬・妙義の根本清蔵であった(私の私見)。彼は案内人というより、今のガイド(特に岩登りの)に近い。ウェストンやその妻(彼女も登山家・クライマーだった)が、北アの山行に、わざわざ妙義山在住の根本清蔵を連れて行った理由は、ガイドとしての彼の力量を認めていたからだろう。しかも上高地では、嘉門次も案内人として連れて行っている。…このことが調査を進めるうち判かってきて編集が遅れ遅れになったた理由の一つでもある??? ●南アの案内人・ガイドの「竹澤長衛」さんは、ウェストンや小島烏水の時代とは、山での活躍の時期が重ならない。ウェストンの著作で、南アの案内人が登場するのは、竹澤長衛・彼より前の時代の清水良吉たちである…続く。 ■わが国登山のパイオニアたち…なかなか進めない ●夏の登山シーズン前にこのテーマ「わが国登山のパイオニアたち」(ウェストン・小島烏水…上条嘉門次・竹澤長衛)をまとめたかったのだけれど、ウェストン・小島の作品は買い込んで読んだが、彼らを先導したガイド役の上条嘉門次や、竹澤長衛の情報がなかなか入手できず、時間ばかりが過ぎている。 ●私の夏の北ア合宿が7月から始まる。上高地の嘉門次小屋で、色々聞いてみたいと思っている。秋の北岳山行がかなえば、芦安の「南ア山岳館」でも情報収集してみたい。いずれにしても、夏のシーズン後に再度取り組むことになるだろう。 ■北ア山行の帰り上高地・明神池の嘉門次小屋に寄った ●2014年8月の北アルプス山行で上高地・明神池畔の嘉門次小屋に立ち寄った。例の、小屋100周年の冊子が残っているか、分けてもらえるか、聞くためだ。今の小屋主の上条輝夫さん(嘉門次さんの四代目にあたる)と奥様の久枝さんにお会いすることができた…。続く ■南ア山行の帰り芦安の南アルプス山岳館に寄った ●2007年5月8日、芦安・南アルプス山岳館を尋ねた…(その時の記録)…いつもの駐車場や広河原行のバスの発着所の直ぐ先に「南アルプス山岳館」があった。なんともすばらしい建物だ…。揃った山岳図書と明るく開放的な読書スペース…こんなところで「働きたい」、「読書三昧してみたい」と思う。 ●ここを訪れた本来の目的は、「キタダケソウ」の見れる時期と、交通機関と登るルートの確認(情報収集)にある。受付で入場料200円を払い、様子を聞く。館長さん(広河原山荘のご主人だそうだ)が出てきて、6月の中・下旬が良いと教えてもらった。 ●山岳館の図書スペースには、山岳関係の多くの図書・雑誌がおいてあった。いまや絶版となっている「古典的な図書」や、「山と渓谷・岳人」や「アルプ」などの古い号のものも。ここの図書や雑誌を、写真のように明るく開放的な読書スペースで、心いくまで読んでみたいものだ。山岳館の展示室には、芦安村の案内人の紹介があった。私が知っているのは長衛小屋の「竹澤長衛」さん。もちろん年代的にお会いしたことはない(私が20代で会ったのは誰?)。 ●竹澤長衛(1889-1958年)さんは「山を愛し、南アルプスの山々に精通した、熊狩りの名手であった…山案内人として…輝かしい成果を挙げた。藪沢新道や双児山コースなど登山道の開拓や、長衛小屋、藪沢小屋を建設し、遭難救助にも活躍…日本山岳会ではこのような功績を末永く顕彰するため、1958年北沢長衛小屋の近くにレリーフを建立」と紹介されていた。 ●北沢峠の「長衛小屋」(今の駒仙長衛小屋)には、20代の登稜会の山行の時と、大学時代の北八ケ岳から廻って、戸台から単独で北沢峠へ登った時と、昨年と…何回かの宿泊の縁があった。 |

|---|

.jpg) |

【 山への想い:山の文学 】 ■ 「奥秩父…山・谷・峠そして人」… 山田哲哉 |

編集 2013.02.00 |

|---|

↑ 山田哲哉の作品 |

●先日(2月20日)、山の仲間たちとの飲み会で、神田神保町に出かけた。このへんをうろつくのは何十年振りか。随分と雰囲気が変わったように思う。若い人たちは仕事が忙しく、飲み会は夜8時からというので、時間調節で石井スポーツの神田の登山本店による。最近は山の道具もほとんど買うものがない。山の書籍のコーナーで、この本を見つけた。著者の名前は山と渓谷などで知っていた(山のガイドでもある)。 ●奥秩父を語る人・先達は多い。著名な田辺重治や小暮理太郎など…、意外と知られていないのが「奥秩父研究」の原全教だ…つづく |

|---|

.jpg) |

【 山への想い:山の文学 】 ■ 「星と嵐」 ガストンレビュファ |

編集 2013.01.00 |

|---|

↑ ガストン・レビュファの作品 |

●私の生まれた年にフランス山岳会の公認ガイドとして認められる。日本でも「星にのばされたザイル」(日本ヘラルド)の映画などで有名。この「星と嵐」を読んで我々の世代は、岩登りにあこがれ、ヨーロッパ・アルプスの岩峰に夢をはせた。 ●海外版としてはこの「星と嵐」が秀逸、近藤等の訳が素晴らしいのか…つづく |

|---|

.jpg) |

【 山への想い:山の文学 】 ■ 私のお気に入り 山口輝久さんの作品 |

編集 2013.01.00 |

|---|

↑ 私お気に入り 山口輝久の作品 |

●雑誌「山と渓谷」の2013年1月号(226p)に、山口輝久さんの記事が載っていた。私の山の文学の師匠は、アルム同人の「串田孫一」さんと「山口輝久」さんだ。特に、山口さんの「北八ッ彷徨」は、私にとって「八ヶ岳」への山行のガイドでもあり、山の記録の「言葉・文章表現」のガイドでもあった。 ●新しくしたこの「心の旅」の冒頭、山の文学で最初に取り上げるにふさわしい…つづく |

|---|

.jpg) |

【 山への想い:山の文学 】 ■登山家のエルゾーグさん死去 人類初の8千メートル登頂 |

編集 2012.12.00 |

|---|

↑ 処女峰 アンナプルナ |

●山登りの時代は重なっていない。かなりの先輩になる。この偉大な先輩を知ったのは彼の本「処女峰 アンナプルナ」からである。若い時に詳しく読んだ記憶はないが題名はよく覚えている。いずれの日にかじっくりと読んでみたい。 ●以下、新聞掲載の記事… ■登山家のエルゾーグさん死去 人類初の8千メートル登頂 ●人類で初めて8千メートルを超える山に登頂したフランス人登山家のモーリス・エルゾーグさんが亡くなったことが14日、明らかになった。93歳だった。 ●フランス登山連盟や国際オリンピック委員会(IOC)などによると、エルゾーグさんは1950年6月3日、ヒマラヤ連峰のアンナプルナ(8091メートル)に登頂。その登頂記「処女峰アンナプルナ」は日本語を含む50言語に翻訳され、全世界で2千万部が売れるベストセラーになった。エルゾーグさんは58年から63年までフランスのスポーツ大臣を務めたほか70年から95年までIOC委員も務めた。 (2012年12月15日/朝日新聞) ■モーリス・エルゾーグ氏=フランスの登山家 ●モーリス・エルゾーグ氏 93歳(フランスの登山家)仏紙ル・モンド(電子版)によると、13日、死去。仏南東部リヨン出身で1950年、ヒマラヤ山脈のアンナプルナで世界初の8000メートル峰登頂に成功。登山記「処女峰アンナプルナ――最初の8000m峰登頂」は世界的ベストセラーになった。(パリ支局) (2012年12月15日/ 読売新聞) |

|---|

.jpg) |

【 山への想い:山の文学 】 ■ 芳野満彦氏・山靴の音…わが青春時代の思い出の人 |

編集 2012.12.00 |

|---|

↑ 山靴の音 |

●「山靴の音」…若い時に手元にあったように思う。山の詩や紀行が懐かしく思い出される。いずれ、購入してしっかり読んで、触れたいと思う。…私の「山の文学」で、こう書き留めていた、私の一世代(10歳年上)前の山の先輩で、「山靴の音」の著者でもあった「芳野満彦」氏が、この5日に亡くなられた。多くの山の記録は尊敬に値するし、著書の「山靴の音」の詩文やスケッチ(イラスト?)は懐かしい記憶として私の心にある(新田次郎の彼がモデルの小説は、私は好きになれない)。私が登山を再開した60歳過ぎから聞いた訃報は、山を再開したばかりのころの「山のパンセ」の「串田孫一」氏(2005年7月8日没)に続く。 ●ひとつの時代が過ぎていく…の感は免れない。 ●以下、新聞掲載の記事… ■登山家の芳野満彦さん死去 小説「栄光の岩壁」 ●日本人として初めて欧州アルプスのマッターホルン北壁を登攀(とうはん)した登山家の芳野満彦(よしの・みつひこ、本名服部満彦)さんが5日、心筋梗塞(こうそく)のため水戸市内の病院で死去した。80歳だった。

|

|---|

| 山の随想:私の作品集 | 山の文学:私の作品集 | 山の哲学:私の作品集 |

|---|