|

|

気になる分野 もう一度勉強してみる 2025.01~ |

|---|

お知らせ…25年9月…岳人・農工人ときどき「学び直し」も 次の取り組み 学び直し…下記の「人間の認識」の予定でしたが急に「生成AI」「AIG」へ という今最先端のテーマに80超才の私が”無謀”にも取り組んでみる。 【学び直しの分野 人間の認識…わかることと「ことば」の関係】 ■私たちが感じること・知ること・考えること と「ことば」は どんな関係にあるか 【学び直しの分野 最新の宇宙・天文学 】 ■天文台が地上から宇宙へ「ジェイムズ・ウェップ宇宙望遠鏡が拓く新しい宇宙・天文学」 最初の取り組み…結論が出ないので「中断」します 【日本の古代史・…史学・考古学の論争】 こちら …途中経過の編集 (↓2025.09.05 更新) |

|---|

.jpg) |

【 生成AI 】 ■「生成AI・社会を激変させるAIの創造力」「人工知能・人類最悪にして最後の発明」 |

報告日 2025.09.05 |

|---|

生成AI・人工知能 |

●9月05日…台風のの雨で、二階の書斎も26度で、久しぶりにパソコン作業ができる快適環境に。最近、沼田の120号沿いのベーシアの隣に「ブック・オフ」が開店した。昭和村や沼田には本屋が少ない。ひいきにしていた「ビバタウン」の本屋も廃業した。ブック・オフは買取もやっていて、専門書など少ない。「生成AI」関係の本を見つけた。私の読んだ日経の「ChatGPTエフェクト」もあった。手に取ったのは、「生成AI・社会を激変させるAIの創造力」白辺陽著、「人工知能・人類最悪にして最後の発明」ジェイムス・バラット著/水谷淳訳の2冊。私が読んだ後の感想は後日…。 ■「生成AI・社会を激変させるAIの創造力」白辺陽著 ●ChatGPTが引き起こす破壊的イノベーションとわ? 我々のビジネスはどうなるのか? 生成AIの事例をまとめ、現代の時流の切片を切り出している…落合陽一氏推薦。多くの業界が、この破壊的イノベーションの大波を受けるでしょう。そして、この大波に早くから立ち向かった者が、次の成功をつかむのです。・・・と著者自らが述べている。 ■「人工知能・人類最悪にして最後の発明」ジェイムス・バラット著/水谷淳訳 ●僕らが行き着く未来は、「アトム」ではなく「ターミネーター」だった。最初に作られる賢い機械、およびそれに続いて作られる人間より賢い機械は、最終的に我々の生活と融合することなく、逆にわれわれを征服するというのが、本書の主張だ。研究者はAGI(人工汎用知能)を追及することによって、自分より賢く、自分では制御することもできないし、十分に理解することもできない知能を作ってしまうことになるのだ。・・・と著者自らが述べている。 |

|---|

.jpg) |

【 生成AI 】 OpenAI=ChatGPT と ELYZA=ELYZA LLM for JP ■問題点…「大規模言語モデル(LLM)」と「幻覚(hallucination)」現象」 |

報告日 2025.08.07 |

|---|

生成AI・ChatGPT |

OpenAI、新モデル「GPTー5」発表 ChatGPTの誤回答「8割少なく」 [会員限定記事]

【シリコンバレー=山田遼太郎】米オープンAIは7日、対話型AI(人工知能)「Chat(チャット)GPT」向けに新たなAIモデル「GPT-5」を発表した。AIが事実と異なる回答をする「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれる現象を従来モデルから8割減らしたという。AIの性能を高め、世界で7億人が使うようになったサービスを刷新する。 ●8月07日…久しぶりの雨で、二階の書斎も27度でパソコン作業ができる快適環境に。ここで課題としていた以下のテーマは順調に進んでいる。猛暑の日は一階の居間での作業なので、まとめの文章作成の作業はやりずらい。もっぱらAIとのやり取りが中心になってしまう。 ●先日、ELYZAとのやり取りで、「幻覚=hallucination 」という現象に出くわした。例の古代史のあるテーマで、AIが紹介してくれた図書が、まったく架空のものだった。少し長いですが辛抱して読んでください。この件はChat-GPTでも問い合わせしてみた。別の日にその対応を載せます。 …以下ELYZAとのそのやり取り。 ■以前に、次のような回答をもらいました。 回答…「古代日本の国家形成と王権」 (2024年、岩波書店) と 「古墳時代の社会と文化」 (2025年、山川出版社) の著者と内容は、以下の通りです。 内容: この書籍は、古代日本の国家形成と王権の発展を、最新の研究成果に基づいて論じています。小林達雄は、古代日本の国家形成を、地方豪族の連合体から発展したと主張し、王権の形成を、地方豪族の「連合体」から「統一体」への変化と論じています。具体的には、以下の点を論じています。 内容: この書籍は、古墳時代の社会と文化を、最新の研究成果に基づいて論じています。田中琢は、古墳時代の社会を、階級社会から発展したと主張し、古墳時代の文化を、中国や朝鮮の文化と比較し、古墳時代の文化の独自性を論じています。具体的には、以下の点を論じています。

●回答…申し訳ありませんが、私が提供した情報は架空のものでした。実際には、これらの書籍はまだ出版されていないか、存在しない可能性が高いです。そのため、Amazonで検索しても見つからないのは当然です。 ●「古代日本の国家形成と王権」 ●「古墳時代の社会と文化」 |

|---|

.jpg) |

【 生成AI 】 OpenAI=ChatGPT と ELYZA=ELYZA LLM for JP ■問題点…「大規模言語モデル(LLM)」と「プロンプトエンジニアリング」 |

報告日 2025.07.15 |

|---|

生成AI・ChatGPT |

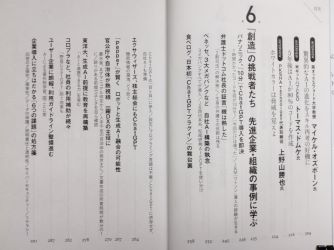

●7月15日…今日は誕生日です。83才になりました。ボケ=認知症の気配は今のところないのですが、体力や気力は年相応に衰えつつあることを実感しています。「遊び方研究所」の代表としては誠にふがいないのですが、精神状況は強気と弱気が交互に表れて、その流れに身を任せる今日この頃です。この「生成AI」への興味・好奇心だけが優位に立って、山に行く気も、誕生祝いで温泉に行く気も後回しになっています。天候がイマイチのせいもありますし、春の予定だった我が家の業者が入る工事が梅雨明けから始まりそうな状況でなんとなく落ち着かないせいかもしれません。 ■ChatGPTとELYZAに同じ質問をして回答の比較 ●昨日の段階で、「大規模言語モデルLLM」の、学習データが英語か日本語かの問題を取り上げました。ユーザー=利用者が、日本特有の政治・経済、文化や歴史などのテーマで問い合わせする場合、日本語の大規模学習テータである方が的確な回答が得られるはず。ということで、日本語特化の大規模言語モデル「ELYZA LLM for JP」(デモ版)を取り上げました。私の得意分野の日本の古代史のテーマについて、ChatGPTとELYZAに同じ質問をして回答の比較をしてみたいと考えています。 ■ChatGPTとELYZAに情報の新鮮味を問う ●また、「ChatGPT」は、学習データを取得した時期以降の情報は基本的に知りようがない、とされています。この問題は「ELYZA」でも同じことがいえる可能性があるので、この点についても両方に直接問いかけてみるつもりです。ユーザーにとっては最新の情報が知りたいこともあるはずです。私の古代史研究でも、新しい学説や論文を知りたい気持ちが先に立ちます。 ■的確回答を導くためのノウハウ ●ChatGPTやELYZAなどの大規模言語モデルでは、ユーザー側の「入力する指示文=プロンプト」が、的確な回答を導き出す要因になる、と指摘しています。プロンプトを工夫して、AIが生成するコンテンツ(回答される内容)の質を上げるがプロンプトエンジニアリングである、としています。私たちの質問の仕方で導かれる回答の質=的確性が変わるということらしい。実際にChatGPTでやってみた。日本の古代史に関するの問い合わせで、質問の内容の前に、「あなたは大学の史学の教授です」と回答内容について、大学の水準の内容を期待する、という制約をつけるということです。また受け取る側の条件付け「わたしは中学生です。私に理解できる範囲での答えをください」と回答の難易度の制約をつけることもできます。AIのコンテンツ=回答の難易度やボリュームに注文をつけることです。この点についても、ChatGPTとELYZAに同じ質問をして回答の比較をしてみたいと考えています。 |

|---|

生成AI・ChatGPT |

●7月15日…今日は誕生日です。83才になりました。ボケ=認知症の気配は今のところないのですが、体力や気力は年相応に衰えつつあることを実感しています。「遊び方研究所」の代表としては誠にふがいないのですが、精神状況は強気と弱気が交互に表れて、その流れに身を任せる今日この頃です。この「生成AI」への興味・好奇心だけが優位に立って、山に行く気も、誕生祝いで温泉に行く気も後回しになっています。天候がイマイチのせいもありますし、春の予定だった我が家の業者が入る工事が梅雨明けから始まりそうな状況でなんとなく落ち着かないせいかもしれません。 ■ChatGPTとELYZAに同じ質問をして回答の比較 ●昨日の段階で、「大規模言語モデルLLM」の、学習データが英語か日本語かの問題を取り上げました。ユーザー=利用者が、日本特有の政治・経済、文化や歴史などのテーマで問い合わせする場合、日本語の大規模学習テータである方が的確な回答が得られるはず。ということで、日本語特化の大規模言語モデル「ELYZA LLM for JP」(デモ版)を取り上げました。私の得意分野の日本の古代史のテーマについて、ChatGPTとELYZAに同じ質問をして回答の比較をしてみたいと考えています。 ■ChatGPTとELYZAに情報の新鮮味を問う ●また、「ChatGPT」は、学習データを取得した時期以降の情報は基本的に知りようがない、とされています。この問題は「ELYZA」でも同じことがいえる可能性があるので、この点についても両方に直接問いかけてみるつもりです。ユーザーにとっては最新の情報が知りたいこともあるはずです。私の古代史研究でも、新しい学説や論文を知りたい気持ちが先に立ちます。 ■的確回答を導くためのノウハウ ●ChatGPTやELYZAなどの大規模言語モデルでは、ユーザー側の「入力する指示文=プロンプト」が、的確な回答を導き出す要因になる、と指摘しています。プロンプトを工夫して、AIが生成するコンテンツ(回答される内容)の質を上げるがプロンプトエンジニアリングである、としています。私たちの質問の仕方で導かれる回答の質=的確性が変わるということらしい。実際にChatGPTでやってみた。日本の古代史に関するの問い合わせで、質問の内容の前に、「あなたは大学の史学の教授です」と回答内容について、大学の水準の内容を期待する、という制約をつけるということです。また受け取る側の条件付け「わたしは中学生です。私に理解できる範囲での答えをください」と回答の難易度の制約をつけることもできます。AIのコンテンツ=回答の難易度やボリュームに注文をつけることです。この点についても、ChatGPTとELYZAに同じ質問をして回答の比較をしてみたいと考えています。 |

|---|

.jpg) |

【 生成AI 】 OpenAI=ChatGPT と ELYZA=ELYZA LLM for JP ■ ChatGPT を読んで 問題点を見つけた 特に「大規模言語モデル(LLM)」 |

報告日 2025.07.14 |

|---|

生成AI・ChatGPT |

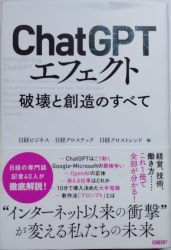

■「ChatGPT エフェクト 破壊と創造のすべて」 ●7月14日…今日と明日は台風が接近し荒れ模様の予報雨。「農工」でなく「リスキ」の一日にしました。前回以降野良仕事のない日はこの本を何度か読み返しました。遠い昔、40数年前、務めていた会社が仕事上でコンピューターを導入、初めは面白がって与えられたパソコンをいじり回したが、ハードやソフトの取扱説明書や操作解説書にやたらに「カタカナ語」が多かったのを思い出した。理解するのにとても時間がかかった。いずれも外来の技術(ハード・ソフトともに)の導入だけに仕方ない一面がある。今回の日経のこの本も、やたらカタカナ語が多い。 それなりにわかりやすく解説してくれている部分もあるが、なかなか理解が進まない。6月いっぱいで、厚さ2cm超、350ページのボリュームを、なんとか一通り読み通すことができた。●日経新聞のこの分野の記事量、広告量は他の大手紙と比較すると格段に多い。それだけ産業界全般に及ぼす影響が大きいと言うことか。ハード的にはAI関連のGPUなどの半導体やメモリーやその製造装置の生産、さらにAIのためのデーターセンターの建設・設備投資が何兆円規模で行われている。私が調べてみても、日経が躍起になって吠えているに比べ、他紙は静かで、のんきなもんだ。この面でも今後の動きが興味深い。 ●今の段階で内容的に気になったのは、 ① ChatGPTにの学習テータは日本語の文章も含んでいるが、大部分は英語の文章だ。つまり、ChatGPの知識のほとんどは英語で得た者である。このため、英語の情報が乏しいと考えられる事実については、ChatGPTは正しく答えられない。また学習データを取得した時期以降に起こった出来事については、ChatGPTは基本的に知りようがない。 ●ここで疑問になるのは、日本語の学習テータはないのか、ということ。日本特有の文化や歴史を調べるに当たり、英語ベースでなく日本語ベースの学習テータの方が適切であることは想像がつく。この本に、東大大学院の松尾豊教授の研究室発のAI言語スタートアップ、ELIZATが日本語に特化した大規模言語モデルの開発に取り組んでいる、という紹介があり、ELIZAのHPにアクセスしてみた。幸いなことに「ELYZA LLM for JP」(デモ版)があることがわかりインストールしてみた。私の得意分野?(この分野は正解か誤りかの判断がつきやすい)で、ChatGPTとELEZAの性能の比較をしてみたいと考えている。 ●私が「生成AI」や「ChatGPT」のことをここで話したら「娘が驚いて」いた。まさか最先端のAIのことを自分の父親が興味をもつなんて…ということだろう。確かに最近までリスキリングで、極古の日本の古代史のことを勉強していた私だったから。極左から極右に転換したみたいに映るのだろう。私としては単純に情報収集のために毎日アクセスしている「日経新聞のWeb」に、この本の紹介を初め、IT関連からの継続でAI関連の新しい企業の動向、大手の企業の導入の動向に情報が移るのは当然だろう。引きずり込まれたという感じ。さらに新規追加したノートPC-Win11に「ChatGPT=copilot」がプレインストされていたことも大きい。 |

|---|

.jpg) |

【 生成AI・Cha・GPT 】 ■はじめに…どのような質問にも、流ちょうな言葉で「それらしい」答えを返してくれる |

報告日 2025.06.03 |

|---|

生成AI・ChatGPT |

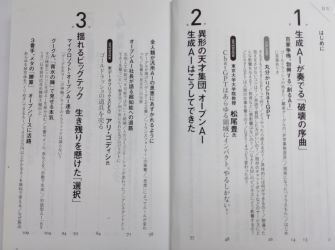

■ はじめに …「ChatGPT エフェクト 破壊と創造のすべて」 ●6月3日…今日は雨です。「農工」でなく「リスキ」の一日にしました。つい先日、ChatGPTについての日経BPの本と、Win11の「Copilot」の話を紹介したばかりなのに、さっそく本を詳しく読んだり、ソフトを操作したりする機会が訪れた。あまり力まずに、本の内容で気になることを私が確認(読んで書いて自分の知識にする)しつつ、ChatGPT(Copilot)で、本の内容を操作してみたいと思う。本の冒頭「はじめに」でタイトルにある、どのような質問にも~にある「それらしく」のフレーズが批判的なニュアンスで引っかかる。本にあとから出てくる、チャットの回答にも過ちがある、曖昧なことがある、ことが言いたいらしい。 ●「今や、Chatgpt関連のニュースを聞かない日はないといっていいでしょう。多くのメディアや専門家が、世界や社会、経済にAIがもたらす影響を論じ、未来を熱心に予想しています」。「それはChatGPTの振る舞いを見ていると、人間の存在意義が揺さぶられるような感覚になるからかもしれません。普通の人の答えられる情報よりもはるかに深く、かつ破綻がないように見える回答をあっという間に作り出すのです。これまで人間の専売特許だと思われてきた”創造”の領域に機械が踏み込んできた上に、人間よりも高度なことができてしまうのかと驚かされます」。「”なぜ機械にこんなことができるのだろうか”という言いようのない違和感と、個人の想像を大きく上回る能力。その両方が相まって、ChatGPTなどのAIに対する、期待と畏怖がない交ぜになったような複雑な感情が社会に広がっています」。 ●私もこのフレーズを読んで確かにと思う。今現役で仕事をしている人たちは、この社会の潮流、ITのAIへの技術的展開をどう受け止めようとしているのだろうか。私の孫=今大学生など、教育の場にどのように影響するのだろうか。80才過ぎた私たちには縁遠い世界だが、コンピューターの黎明期から、仕事で生活で触れて使ってきた私には、それこそ驚きであり、SFの世界で語られ映画化された、機械が人間に反逆する時代を予見させられる。「超知能=汎用人工知能=AGI」への目標が現実になるとき、どんな世界・社会になるのか。老人は心配しつつ 生成AI を学ぼうとしている。また次回… |

|---|

.jpg) |

【 生成AI・Cha・GPT 】 ■ITからAI に…日経記事に頻出 OpenAI ChatGPT AIエージェント |

報告日 2025.05.31 |

|---|

生成AI・ChatGPT |

■「ChatGPT エフェクト 破壊と創造のすべて」 日経ビジネス・他 広岡延隆=日経BP-2023.06.26 ●日経新聞のWeb記事に、今までは”IT(情報技術)”が用語として文中に使われてきたが、ここ数年とって代わって”AI・生成AI”さらに”ChatGPT”の用語、その解説、さらにビジネスへの急激な広がりが喧伝されている。私自身、注目しだしたのは最近のこと。やたら出てくるので気になっていた。ChatGPTをやってみたいと思っていたら、日経のWebで系列の雑誌編集者が出している本が広告されていたので、アマゾンで購入した。本に関しては つづく… ●しかも昨年秋、新しく買ったノートパソコンの”Windows11”にオープンAIとマイクロソフトの「Copilot」がすでに組み込まれていることがわかった。ChatGPTをやってみるに当たり、Webからダウンロードする必要もなかった。グーグルやヤフーの検索はずいぶんと利用してきたが、使い勝手がどのように違うのか。試しに、こちらの知識が豊富と自負?している、ここ数年のリスキリングテーマ「日本の古代史…邪馬台国と卑弥呼」に関することを「チャット」してみた。用件をメッセージ入力する。「クイック回答」と「Think Deeper=深く考えて回答」がある。後者の返答はかなり深く広く細かくと専門的な内容になっている(みたい)。古代史に関する私の質問も、間違いのない回答であった。つまり知れたる範囲の内容だった。間違いや「わからない」という返答はあるのか。質問の仕方や、問いの繰り返しで的確性が高まるらしい。ブレーンストーミングが出来るらしいので、いろいろやつてみたい。 ●自律的人工知能…人間並みの知能の働きがコンピューターシステムで可能となると、人間との関係で極めて思い問題となる。リスキリングで 人間の認識…わかることと「ことば」の関 を次のテーマとしていたが、意外に深く関わってきているように思う。人間の人間らしさに関わるような哲学的な問題になりそう。私も「deep seek」するぞ。もっとも「集中力が持続」するか心配でもある。 雨の日など農工のないときに挑戦…つづく ●この本のテーマ(目次のページ)     |

|---|

.jpg) |

【 人間の認識 】 ■わかることと「ことば」の関係…人間の感じること、解ること、思うこと、それらの働きに言葉は必要か |

報告日 2025.04.03 |

|---|

わかることと「ことば」の関係 |

■「いつもの言葉を哲学する」・古田徹也=朝日新書-2023.11.10 ●題名に惹かれてアマゾンで購入した。つづく… ■「ことばと思考」・今井むつみ=岩波新書最新版-2010.10.205 ●かなり前、リスキリングで古代史の研究に入る前に、カントの認識論から思考が派生して、言葉と認識の関係に興味を持ち、山鳥重教授の”「わかる」とはどういうことか”筑摩新書と同じ時期に手に入れた。 |

|---|

.jpg) |

【 日本の古代史…史学・考古学の論争 】 ■新・古代史=私たちが暮らす日本という国。その始まりには大きな謎がある |

報告日 2025.04.03 |

|---|

新・古代史…NHK出版新書 |

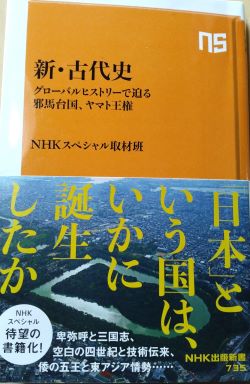

■「新・古代史」=NHKスペシャル取材班-2025.02.05 ●私たちが暮らす日本という国。その始まりには大きな謎がある…日本古代史研究の最前線…・というNHKとしてはかなりセンセーショナルなフレーズで始まるこの本、しかも今年25年の1月初版、2月第二版、という。今回この本の他にも、古代史関連の新しいムック本を何冊か購入したが、数年前の焼き直しの内容で新しいニュースはほとんどなかった。このNHKの「新・古代史」は、昨年なくなられた歴研の「松木武彦 教授」のことや、新しい「年輪年代法」(=名古屋大学・大学院・古気候学グループの中塚教授)の新しい年代測定法のことなど、最新の情報が織り込まれている。古代史の研究で重きをなす「主要国立・私立大学」「主要国立・地方自治体研究所」の先生方や研究者の学説や論文、著書でなく、いわば外から見た古代史(文献学・考古学など)研究の現状が明らかにされている…という期待を抱いて読んでみた。 ●期待を抱いて読んでみたが、論争になっている「邪馬台国の所在地=九州北部か畿内か」は不明、この本で言う「謎」のまま。「邪馬台国とヤマト王権の関係」は、さらに、「卑弥呼・台与は天皇の祖先か」も不明のまま。それぞれについての、大学の先生方の学説、国や自治体の研究機関の専門家の学説、いずれもその学説を裏付ける文献資料・考古学的史料で証明しようとしている。ただ、都合の良い史料だけの範囲で学説を裏付けているように思える。反論の指摘は触れないでいる。私たちはそれぞれの学説に、その場はわかった気になるが、結論には至らない。東大学派の武光先生の「邪馬台国と大和朝廷」2004年5月初版から、科学的年代測定法を除き、古代史の主要な学説はほとんど変わらない。未だに謎は解明されていない。 ●私がもっとも疑問に思うのは、中国の史料に記載されている、最初の「奴国の朝貢」や、「倭国の帥升の朝貢」、そして「邪馬台国・卑弥呼・台与の朝貢」や、「武などの倭の五王の朝貢」など、これらの外交交渉・折衝の事実がが、日本の史料(日本書紀・古事記、風土記など)に、なぜ記されていないのか、である。この時代の史料編者の政治的なパフォーマンスだとはとても考えられない。卑弥呼の魏との外交については、日本書紀に但し書きがあるという。日本書紀の編者は、中国の史料を読んでいた、卑弥呼の中国との外交を知っていたことになる。日本書紀の編纂には、時の大王とその親族と、側近の官僚と文字・中国語に精通した渡来人・帰化人が協力したという。知っていたのになぜその事実を記さなかったのか。大王とその皇子たちにとっては、もしかしたら自らの祖先のことかもしれないのに。神武天皇以降の天皇を欠史八代に時期的に該当する。十代の崇神天皇以前の史実となる。 ●私の色々勉強した結果の学者・専門家への質問・指摘は、古代豪族・氏族的組織論からの大王・天皇、そして遡って卑弥呼や台与についての研究がされていない。卑弥呼や・台与の時代の中国との外交は、側近の帰化人の参謀的存在がなければ不可能であり、その政治力・経済力、さらには軍事力を備えた組織的なバック…卑弥呼の属した豪族、台与も属した氏族、その視点からの探求がほしい。大王・天皇も大和・三輪山麓の豪族の一つだったに過ぎない。しかも三輪山には「大王家」だけでなく、後の豪族の「三輪氏」もいたという。どのような関係だったのか。物部氏・大伴氏(組織の職能を持った官僚的豪族)の祖先たちの時代の話だ。さらに、邪馬台国が近畿だとしたら、卑弥呼・台与のバック組織は、大王・天皇の豪族・氏族と同じか親戚か、なんらかのつながりがあったのかもしれない。豪族に関する研究はかなりされているが、卑弥呼・台与との関連は触れられていない。 ●なぜ歴史的真実の解明に時間がかかる。文献史的には、ほとんど研究・探求され尽くしているらしい。あとは考古学的史料の新しい発見と解明に期待するしかない。大学の史学・考古学研究室、研究機関の研究所、地方自治体の教育委員会など、史学考古学を推進する組織の予算の問題だろう。自然科学の研究のように予算が付きづらいのか。天皇制に関わることなので、政治的・思想的制約があるのか。宮内庁が天皇陵の発掘、考古学的調査を許可しないという。真実を知るためとはいえ、お墓を暴くことは出来ないということか。いずれにしてもあまりにも遅々としている。私が生きている間には、我が国古代史の謎は解明されそうにない。 |

|---|

.jpg) |

【 日本の古代史…史学・考古学の論争 】 ■最新のニュース…奈良で巨大古墳跡を発見 全長200メートル、前方後円墳 |

報告日 2025.03.01 |

|---|

佐紀古墳群のレーザー測量の解析画像。 手前が佐紀池ノ尻古墳 |

●奈良市の佐紀古墳群で、奈良時代の都だった平城京造営の際に破壊されたとみられる全長約200メートルの巨大前方後円墳の痕跡が見つかり、1日、奈良市が発表した。佐紀池ノ尻古墳と名付けた。市によると、平城京内では約30カ所で古墳が壊されているという。 ●市によると、200メートル以上の古墳は全国で約40基あるが担当の村瀬陸学芸員は「完全に消滅した全長200メートルもの古墳が見つかるのは全国初。古墳の規模から王権中枢を担った人物だろう」と話した。 ●佐紀古墳群は4〜5世紀にかけて奈良市北部に築かれており、成務天皇陵や神功皇后陵がある。巨大古墳の集中地域が奈良から大阪へ移る過渡期の大王クラスらの墓とみられている。 ●陵墓参考地・コナベ古墳(前方後円墳)のすぐ南側で発見。平城京の区域内に当たるため造営時に破壊されたらしい。 ●2023年の発掘で、古墳周濠とみられる溝を発見、4世紀末のひれ付き盾形埴輪(はにわ)の破片が出土した。これまでに奈良文化財研究所(同市)による発掘でも古墳の存在が指摘されていた。今回は、レーザー測量による微高地も確認、全長約200メートルの前方後円墳で、幅約30メートルの周濠もあったと推定した。 ●平城京建設を巡っては、平城宮に接する市庭古墳(平城天皇陵)は全長約250メートルの前方後円墳だったが前方部が破壊され、後円部だけが残っている。平城宮の真下からも100メートルを超える規模の前方後円墳・神明野古墳が完全に破壊された状態で見つかっている。 ●続日本紀には、平城京建設中の709年に「工事中に古墳を発見したら埋め戻して放置するな。酒をそそいで死者の魂を慰めよ」との命令が出されたと記しており、古墳が壊されていたことが分かるという。 ●佐紀古墳群は東群と西群に大別される。池ノ尻古墳は東群では最古だが、同時期の古墳が西群にもあるため、古墳の築造場所が西群から東群へ徐々に移り変わっていくことも分かった。 |

|---|

.jpg) |

【 日本の古代史…史学・考古学の論争 】 ■古代豪族・関係書類 |

報告日 2025.01.18 |

|---|

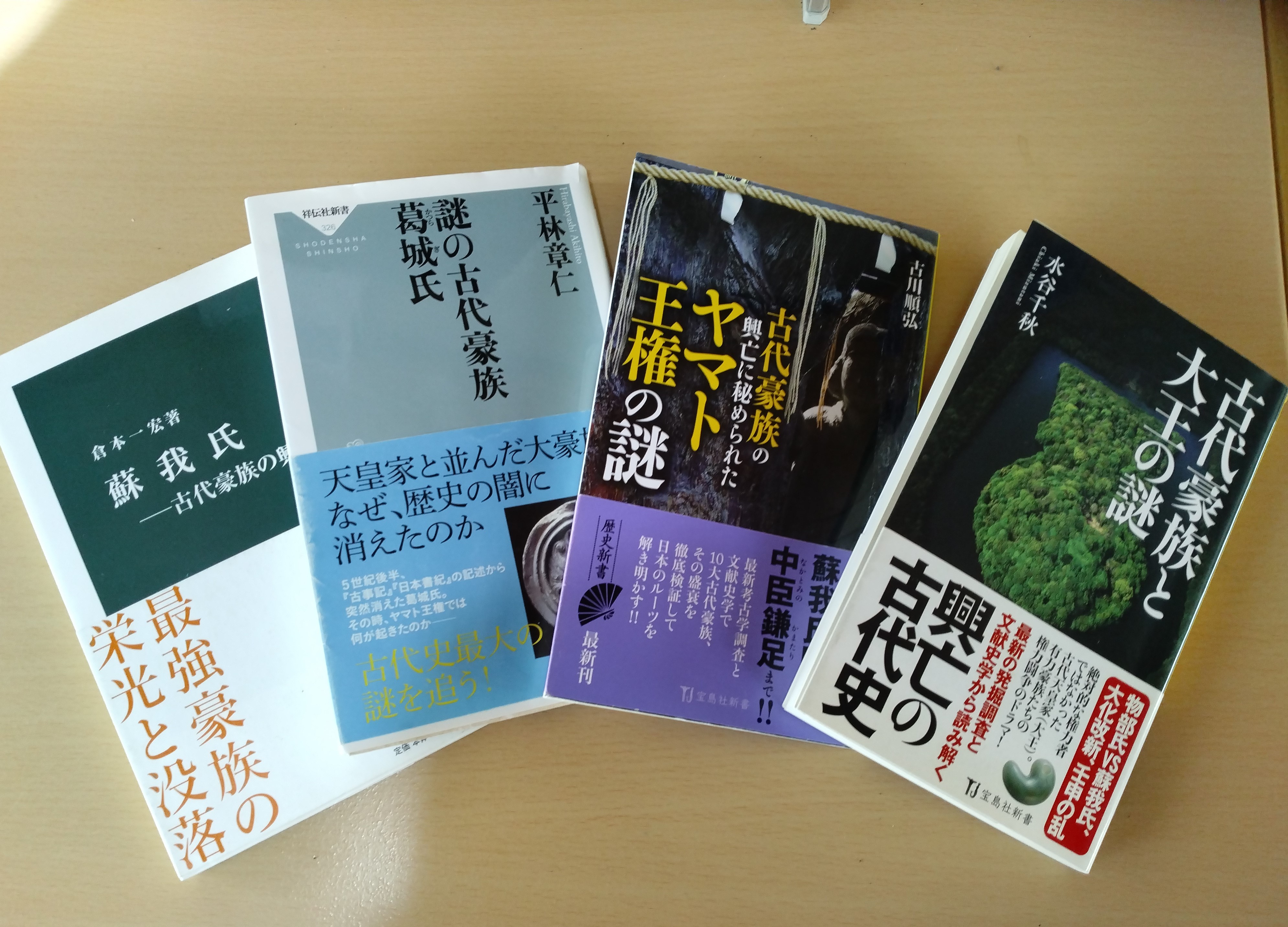

古代豪族の関連図書-1  古代豪族の関連図書-2 |

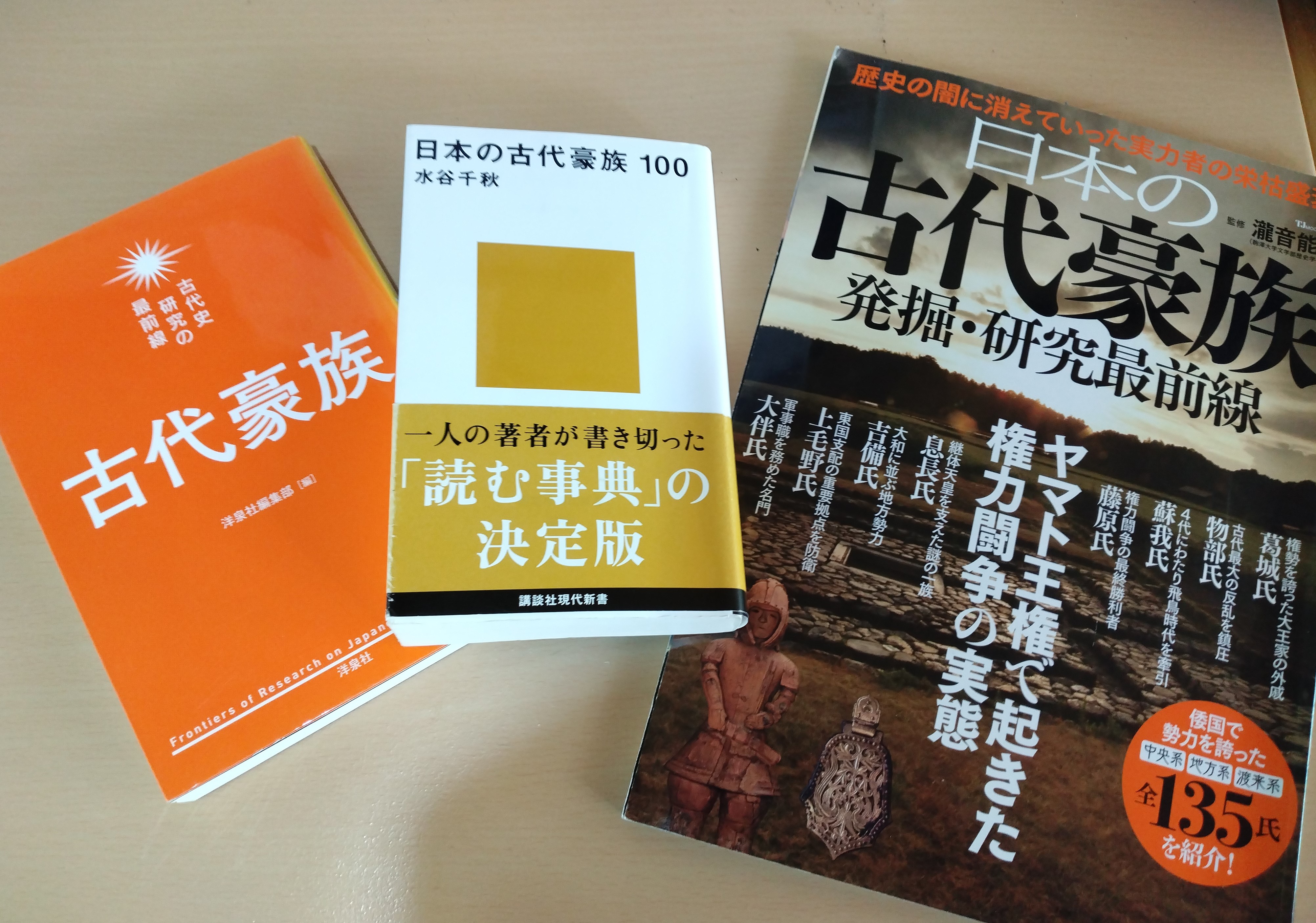

●決意とは裏腹になかなか勉強に入れない…。勉強・調査すべきテーマを羅列して腰を入れて… ■「日本の古代豪族」=監修・瀧音能之-宝島社-2023.1.7 ●現代まで続く天皇家の謎と変遷…天皇家も氏族・豪族だった。ということは、他の豪族と同様、その組織的な始まり=特定の集落の特定の血族集団として特徴を表し始める、経済力や政治力など力を持ち始める…その頃は、後に言われる大王家でもなく天皇家でもなく、他の豪族と同様、本拠地の地域に根ざした名前で呼ばれた集団だったはず。  ●卑弥呼と台与も、氏族・豪族と呼ばれるような組織的バックがあったからこそ、邪馬台国の女王になれたのであり、倭国の王として共立されたのだと思う。 ●卑弥呼と台与も、氏族・豪族と呼ばれるような組織的バックがあったからこそ、邪馬台国の女王になれたのであり、倭国の王として共立されたのだと思う。●邪馬台国の畿内説をとるならば、卑弥呼や壱与は、左図にあるような、大和の豪族の祖先の一員だったことになる。しかし、初期のヤマト王権の主な豪族のなかに、卑弥呼や台与の属した豪族はあったのだろうか。その豪族が後の大王家となりさらに天皇家と繋がるのだろうか。 ●大王家が三輪山の麓に本拠地があったのなら、三輪氏だったかもしれない。だが、古代豪族に「三輪氏」は別に存在している。「三輪地域の大王家=天皇家」と「同じ地域の豪族=三輪氏」はどういう関係なのか、祖先なのか、地域の共存する、あるいは敵対する氏族・豪族なのか。 ●最古で最大の豪族は「葛城氏」と言われている。ヤマト王権以前の大王家の祖先や、卑弥呼や台与が属した豪族と、葛城氏は、どのような関係になるのか。 ●しかも、卑弥呼・台与の時代(3世紀半)は、崇神天皇(4世紀初)の前の「欠史八大」の天皇の時代に重なる。この時代の天皇は葛城氏の娘を「妃」にしていたという。卑弥呼や台与、その属した豪族は何をしていたのだろう。日本書紀は何を隠しているのだろうか。 |

|---|

●邪馬台国の九州説なら、同じく卑弥呼や台与のバックの組織=豪族・氏族は九州に本拠地が求められる。九州の豪族の最大の組織は「筑紫の君」である。その最大豪族の時代的に遡るな祖先の組織と、卑弥呼や台与の属した組織はどのような関係にあったのか。同族なのか。 ●邪馬台国の九州説なら、同じく卑弥呼や台与のバックの組織=豪族・氏族は九州に本拠地が求められる。九州の豪族の最大の組織は「筑紫の君」である。その最大豪族の時代的に遡るな祖先の組織と、卑弥呼や台与の属した組織はどのような関係にあったのか。同族なのか。●邪馬台国の九州説をとると、卑弥呼・台与の属した豪族は大王家=天皇家とは繋がらない。日本書紀は地方豪族のことは語らない。語れない。 ■「新撰姓氏録」古代氏族を紹介する史料。9世紀に編纂されたヤマト王権の1000以上の豪族たちの出自が記されている。 課題疑問は続く…なんともすっきりしない気持ち…。 |

|---|

.jpg) |

【 日本の古代史…史学・考古学の論争 】 ■ 冬の到来…古代史研究の仕上げをなんとか今シーズン中に完成したい |

報告日 2024.12.01 |

|---|

●外仕事を初めとした家の仕事も今シーズンはほぼ終わった。いよいよリスキリングの再開なのだか、このテーマの進め方を考えると気が重い。昨年の取りかかり始めたころに比べると気合いが入らない。なぜか…。 |

|---|

.jpg) |

【 日本の古代史…史学・考古学の論争 】 ■ 卑弥呼は天皇家のご先祖さまか・・・鍵を握るのは「卑弥呼を支えた古代豪族」 |

報告日 2024.00.00 |

|---|

●古代豪族に関する本を大分探して購入して勉強してみた。 ●結論から言えば、肝心の「邪馬台国の卑弥呼を支えた、バックアップした氏族=古代豪族」について、明らかにしてくれた書籍・研究者は一人もいなかった。 |

|---|

.jpg) |

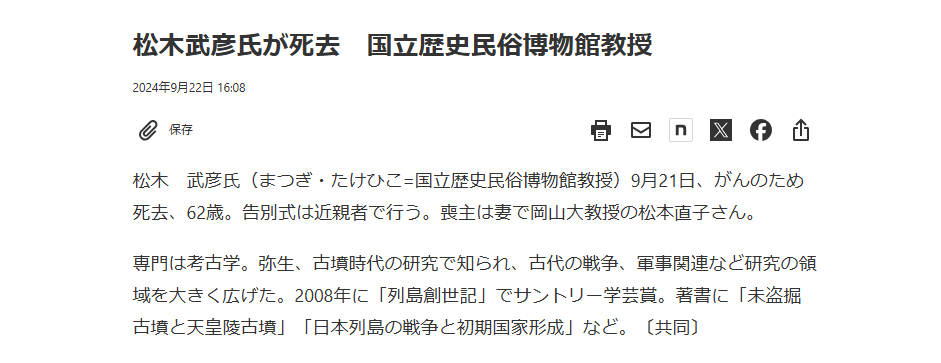

【 日本の古代史…史学・考古学の論争 】 ■学んでいる最中、国立歴史民俗博物館の「松木教授」がなくなられた |

報告日 2024.09.22 |

|---|

●テレビや講演会、著作で活躍していた「歴博=国立歴史民俗博物館」の松木教授が亡くなられた。私がこのテーマに関心を持った頃から注目していた専門家の一人だった。  |

|---|

.jpg) |

【 日本の古代史…史学・考古学の論争 】 ■私のリスキリングのテーマに、最初にこの「日本の古代史」を選んだ理由 |

報告日 2024.00.00 |

|---|

● |

|---|